アーカイブ

過去の活動

12月19日

12月19日

17日に千代田区より総勢18名がトゥールポンロー中学校に来ていただきました。

そこでは日本の食文化や伝統芸能の発表をしていただきました。

その後は交流等し、絆を深めました!!

2015年12月19日更新

12月17日

12月17日

シェムリアップに到着し「ダルマ愛育園」へ。

ここを始めた内田弘慈さんは東大寺の僧侶で、シェムリアップを中心に800本を超える井戸を掘り貧しい人の為に尽くされていましたが、昨年11月に亡くなりました。

初対面は20年近く前になりますが、2008年に同時に「社会貢献賞」を頂いた際に東京で再会致しました。

内田さん亡き後も妻のソリカさんが、意思を引き継ぎ40人もの孤児を育てています。

私が教えた「鬼のパンツ」が大受けで、子ども達から「オニ パンツ」と呼ばれます。

ツアー参加の皆さんも、子ども達の人懐こい仕草や日本の歌、カンボジアの歌や踊りに感動して頂いたようです!

2015年12月17日更新

12月16日

12月16日

「ひまわりの泉」の前で記念撮影。

タンクに描かれた子ども達の絵の中に今回の参加者の名前を書き込みました。

2015年12月16日更新

12月16日

12月16日

今日はバンティアイミエンチャイ州に2008年に佐世保青年会議所の協力により建設した「CMCコーントライ夢中学校」を訪問しました。

先月、3年生全員をワールドカップサッカー2次予選「日本 vs カンボジア」戦観戦のためプノンペンに連れて行ったばかりです。

子どもたちは、とても感動していた様子。

佐世保JC OB「夢スクール2008」の皆様、有難うございました。

今日も「ひまわり会」からクリスマスのサンタの衣装をプレゼント、とっても可愛いサンタさんが誕生しました![]() ❗️

❗️

2015年12月16日更新

12月16日

12月16日

カン レック ストン C 地雷原では、これまで61人が被害に遭っている。

確かに驚く程、密に地雷が埋設されている場所がある。

黄色の棒は、地雷が発見され処理した地点を意味しているが、如何に密集していたかが分かります。

この日も5個が発見され早速爆破処理。

爆音の凄さに皆さん驚いてありました。

2015年12月16日更新

12月15日

12月15日

午後はCMCが2004年に建設した「CMCボップイ安倍小学校」へ。

校舎も古くなり、水の施設が無い為、子どもたちは今でも泥水を飲んでいるが、可愛い笑顔で迎えてくれた。

泥水を飲む子供たち。

2015年12月15日更新

11月25日

11月25日

ラジオを放送局へ渡しにシェムリアップに来たら、ちょうどwater festivalが開催されておりました。

このお祭りは、水への感謝と先祖への感謝を表しているそうです。日本で言うお盆の終わりと思われます。

日頃より自然や先祖への感謝を忘れず生活していきたいです。

2015年11月25日更新

11月24日

11月24日

昨日は、地雷撤去団体のMAGと会談しました。

内容は12月のツアーに関してです。

担当してくださったトゥーンさんは、気さくで英語もペラペラ!!とてもスムーズに話し合いが進みました。

最後に地雷の説明もしてくださり、ツアーの概要が見えてきました!!

2015年11月24日更新

11月15日

11月15日

歯科検診グループは「DENRICHE ASIA」の医師、技師、学生を中心に、孤児院の子ども、トゥールポンローの子ども達、そして私の歯も診て頂きました。

一人ひとり、ゴム手袋を交換し、検診が終わると歯ブラシを手渡すという様に丁寧にして頂きました。

CMCの歯科医療部会の平山先生、尾形先生もそうですが、栄養は口から摂りますので、口の健康は大切です。

シゲちゃんの思いが、繋がって行くのが嬉しいですね!

2015年11月15日更新

11月15日

11月15日

孤児院の後、REAL SOCCER スタジアムでアビスパ福岡U18とカンボジアン タイガーFCによるサッカー教室。

トゥールポンロー中学校のチームは、西日本カンボジア友好協会 後藤 孝洋社長のお世話で「もったいないプロジェクト」から頂いたサッカーシューズとCMCが提供したパンツ、博多ライオンズクラブの平河さんから頂いたバッチを手に練習に臨みました。

2015年11月15日更新

11月4日

11月4日

本日はCMCコーントライ夢中学校にて、16日より行われる修学旅行について保護者へ説明してまいりました。

「自分たちがサッカーの試合を見たい!!」と羨ましがるほど喜んでいただけました。

大半の方がお仕事のある中、「子供のためだから」と有給を取ったとのことでした。

子供を思う気持ちも世界共通なんだと学びました!!

日本でも多くの方々が熱意を持って取り組んでいただいております。現地も負けてはいられません!!

2015年11月4日更新

11月2日

11月2日

カンボジアでは今日から始業式です!

昨日雨が降ったため、膝が浸かるほどの雨道も、楽しい学校へ行くためがんばります!!

「勉強大好きー」、と伝えてもらいました。

教育の大切さ、強く生きることなど多くをカンボジアから学べます^_^

2015年11月2日更新

10月18日

10月18日(木)

本日より、ラジオ番組、「ボイスオブハート」が始まりました。

出演していただいたサイさんは3度にわたり地雷を踏んだことを話していただきました。

事務所にお越しになり、話していると、地雷のポスターに目が行き20分近く見て、「なくならないかなー」とつぶやいていたところが印象的でした。

ラジオの際にサイさんからは、「地雷被害者の方への社会的不平等、疎外感を取り除けたらうれしい」とおっしゃっておりました。

終始笑顔を絶やさず、強く生きていらっしゃることを痛感させられました。

2015年10月18日更新

10月5日

10月5日(月)

バッタンバン市内のケマララジオ局にて「ヴォイスオブハート」の打ち合わせです。カンボジアは来週からお盆休みですので、ほぼ最終の打ち合わせです。

10月18日13時(毎週日曜)から放送開始ですが、ライブ放送へ向けての準備は万全です

2015年10月5日更新

卒業式

9月14日

2015年9月14日(月)、CMCコーントライ夢中学校およびCMCトゥールポンローみおつくし中学校にて卒業証書授与式を挙行した。

当日は学校がお休みということもあり、卒業生が集まってくれるかどうか学校に着く直前まで心配していたが、コーントライ中学校では卒業生全12名の内11名が、トゥールポンロー中学校では卒業生全35名の内32名が参加した。

コーントライ中学校では、日本からの来賓者を乗せたバスが着くなり、まずはたくさんの牛がお出迎え。そして生徒及び先生方の盛大な拍手の中、迎えられた。

続いて卒業証書授与。卒業生一人一人に英語と日本語で書かれた卒業証書が手渡された。

加えて学校へは記念品としてバドミントン道具一式とサッカーボールが贈呈された。

最後は皆で記念撮影。規模は小さいながらも笑顔あふれる卒業式となった。

トゥールポンロー中学校を訪れた際は、アクシデントに見舞われた。当日午前中に降った雨のせいで道路がぬかり、学校まであと300mのところでバスは停止。そこからは炎天下の中、全員徒歩で学校へ向かった。

そして、やっとの思いで学校へ着くとその疲れが吹き飛ぶくらいの大拍手で歓迎を受けた。

卒業証書授与式では、卒業生一人一人にクメール語と日本語で書かれた卒業証書が手渡され、成績最優秀卒業生には記念品としてデジタルカメラが授与された。また学校へは記念品として飴と色鉛筆が贈呈された。

最後は皆で記念撮影。

当日は予定よりも1時間前倒しで式が開始されたが、思いのほか多くの卒業生が参加してくれた。

両校とも年度末で休校中だったにも関わらず、多くの生徒、先生方が集まり無事卒業式を終えることができた。ご協力いただいた生徒の皆さん、そのご家族、先生方、そして遠く日本からお越しいただいた支援者の皆さまに深く感謝申し上げます。

文責:堀内信輔

2015年9月17日更新

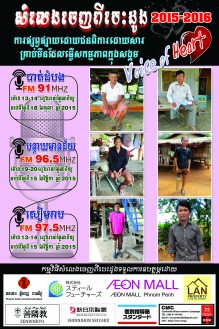

ラジオ事業 出演者探し

私たちが企画・制作をしているラジオ番組「Voice of Heart」は、今年の 10 月 18 日から来年の 1 月 31 日にかけて毎週日曜日 1 時間、全 12 回、バッタンバン州、バ ンティエイ・ミエンチェイ州、シェムリアップ州の3つの州で放送されます。それ に伴い、同番組の出演者を探し及び出演交渉を現在行っています。

出演者は地雷・不発弾の被害者と限定しているため、出演交渉は簡単ではありま せん。出演を断られるケースがほとんどです。その理由は以下の通りです。

① 被害を受けたショックから立ち直れず、家に引きこもったまま。

② 被害にあった状況を思い出したくない。

③ 足を無くした自分を他人に見られたくない。

④ 自分に自信が持てない。そっとしておいてほしい。

⑤ 家族が反対。惨めな姿を他人に見せたくない。

⑥ 仕事が忙しい。

⑦ 出演料が安すぎる。

⑧ 聞いたこともない NGO を信用できない。

私たちのラジオ番組は、まさに上記の①~⑤の被害者の方々に聞いていただきた い内容となっております。 そして、出演交渉が困難を極める中、同番組の出演を快く引き受けてくれた方々 もいらっしゃいます。その方々からのご協力、日本及びカンボジアの多くの支援者 の皆さまのおかげで、この度ようやく同番組のポスターが完成いたしました!ご支 援、ご協力ありがとうございました!

ー終わりー

文責:堀内

過去の記事

2015年8月26日更新

トゥールポンロー村調査

2015年4月~6月にかけて実施した村調査(バンテイミエンチェイ州マライ郡地区トゥールポンロー村)の調査結果について報告いたします。調査方法は、これまでの村調査同様、CMCスタッフがバイクで現地に赴き、各家を一軒一軒訪ね、世帯ごとに人数や年齢、職業、資産などをインタビュー形式で聞く方法です。

トゥールポンロー村は2010年12月にワイズメンズクラブ国際協会大阪西クラブ様、㈱データ・マックス様、大阪城東ロータリークラブ様の支援により中学校が建設され、現在に至るまでCMCの支援が続いている地域です。

しかしながら、コーントライ村と同様、同村におけるCMCの認知度が10%以下ととても低かったため、村民からは、「信用できないから帰って!」「他のNGOはTシャツや帽子をくれるのに何故くれないの?」「私たちを騙すつもり?」といった声を受け、村調査は困難を極めました。

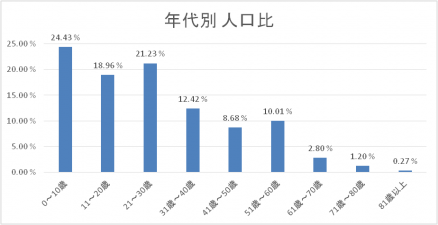

さて、本題に入ります。トゥールポンロー村は10のグループ(隣組)で構成されており、総人口は1846人、世帯数は308です。これからご紹介する統計は、調査にご協力いただけた144世帯、749名の調査結果を元に算出されたものです。

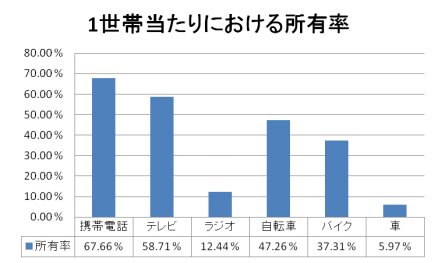

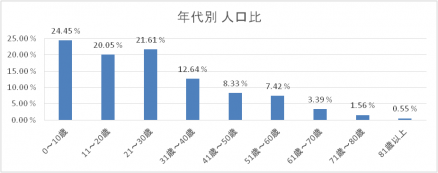

年代別の人口比です。日本とは対照的に40歳までの若い世代が全体の約77%を占めています。

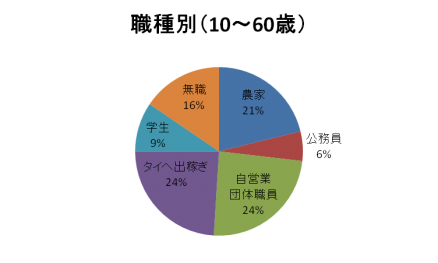

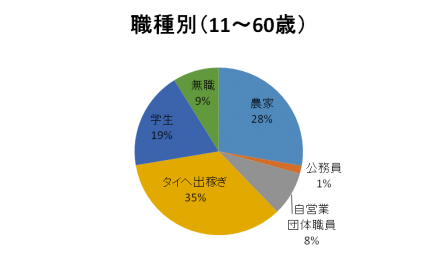

続いて11~60歳までの職種別の内訳です。やはり多くの人がタイヘ出稼ぎへ行っています。

コーントライ村同様、農業では十分な現金収入を得られないため、農家の親たちも子どもをタイヘ出稼ぎに行かせる傾向があります。カンボジア人出稼ぎ労働者は時に酷い扱いを受け、重い病に罹ったり、職場に軟禁され何年も帰国できなくなったりすることもあります。彼らもそのことは十分理解しています。しかしながら、タイでは、学歴・年齢・性別に関係なく容易に仕事に就け高い収入を得られる事例も多いため、リスクを承知で多くの若者がタイヘ出稼ぎへ行きます。タイで違法滞在を繰り返し、何度も強制送還をされたカンボジア人男性がバンテイミエンチェイ州の警察署で言い放った有名な言葉があります。「カンボジアで働けば20日しか家族を養えないが、タイで働けば20年間養える。」

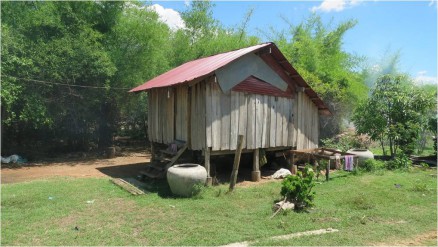

コーントライ村同様、タイへ出稼ぎに行った人とそうでない人との家は、外観からして明らかに違っていました。

1.タイへ出稼ぎに行った人の家

2.タイへ出稼ぎに行った人の家

3.タイへ出稼ぎに行った人の家

4.タイへ出稼ぎに行ってない人の家

7.タイへ出稼ぎに行ってない人の家

前述のとおり、タイにおけるカンボジア人出稼ぎ労働者の仕事の多くは学歴や年齢を問われないため、小・中学校や高校を中退してタイヘ出稼ぎに行ってしまう生徒が数多くいます。CMCが支援しているトゥールポンロー村唯一の中学校、トゥールポンローみおつくし中学校も毎年半分以上の生徒が中退しています。校長先生によるとその大部分は親または本人がタイヘ出稼ぎへ行くためだそうです。中学校に行かなくてもタイヘ出稼ぎに行ったことで、裕福な生活を送っている人々を実際に間近で見ている彼らにとって、学校へ行くことの必要性はわからないかもしれません。同地区で中学校支援のため約5年間活動しているCMCの認知度が低かったこともこういったことが起因しているかもしれません。

次に村民が所有している資産についてです。まず所有地についての調査ですが、村民の証言の信憑性が低かったため、今回は公表いたしません。誰がどこの土地をどのくらい所有しているのか、ということが不明瞭なのです。まったく同じ場所の土地を「この土地の所有者は自分だけだ。」と主張する人が複数いたり、土地の権利書のような正式な書類を持っている人が少なかったり、地図の見方や土地のサイズが分からなかったりする人が数多くいました。

その他の資産については、次の図をご覧ください。

この地域ではCellcardというカンボジアの電話会社の電波が強いようです。携帯電話を持っている小学生も見かけました。携帯電話は安いものは1000円、SIMカードは50円、プリペイドカードは1ドルで買えます。

この地域でもテレビは家庭内の娯楽の中心と言えそうです。タイと韓国のテレビドラマ(クメール語吹替え版)が人気を集めています。電気が来ていない家でも、車で使うようなバッテリーを使って視聴していました。

続いてラジオですが、所有率は12.44%ですが、ラジオを実際に聴いていると答えた人は全体の5%以下でした。ラジオ事業を実施している私達CMCにとっては耳の痛い話ですが、テレビの普及に伴ってラジオを聴く人たちが殆どいなくなっているという現実がここにはあります。

自転車とバイクの所有率が低いこともあり、交通の不便さから学校へ通うのを諦める子ども達がたくさんいます。また、コーントライ村と同様、住民たちの多くはバイクを買うときにローンを組むそうです。とは言っても同村には銀行やマイクロファイナンス等の貸付業者はありません。多くの家庭はシソポンのローン会社に電話をし、書類とお金を自宅に持ってきてもらい契約するそうです。

車は、ごく一部のお金持ちだけが所有しています。

2015年7月16日更新

コーントライ村調査

2015年4月~6月にかけて実施した村調査(バンテイミエンチェイ州オークロブ郡コブ地区コーントライ村)の調査結果について報告いたします。調査方法は、前回報告したボップイ村調査同様、CMCスタッフがバイクで現地に赴き、各家を一軒一軒訪ね、世帯ごとに人数や年齢、職業、資産などをインタビュー形式で聞く方法です。

コーントライ村は2008年9月に(社)佐世保青年会議所様及びCMCの支援により中学校が建設され、現在に至るまで両団体の支援が続いている地域です。しかしながら、今回の調査を終え、大きなショックを受けたことが一つあります。それは、同村におけるCMCの認知度がとても低かったことです。9割を超える村民たちがCMC歴代スタッフはおろか、CMCの名前すら聞いたことがないと回答しました。

そのことは私たちが村調査を行う上で大きな障害となりました。今回の調査は村内に住む全347世帯を対象に実施されましたが、結局その内の202世帯からしか調査の協力を得られなかったのです。CMCのことを知らない村民からも多少協力を得ることもできましたが、多くの村民からは「聞いたこともないような団体には協力できない。信用できないから。」といった声を受け、村調査は困難を極めました。

さて、本題に入ります。コーントライ村は13のグループ(隣組)で構成されており、総人口は1815人、世帯数は347です。これからご紹介する統計は、調査にご協力いただけた202世帯、1092名の調査結果を元に算出されたものです。

年代別の人口比です。日本とは対照的に40歳までの若い世代が全体の約8割を占めています。

続いて11~60歳までの職種別の内訳です。多くの人がタイヘ出稼ぎへ行っています。私たちが調査した中では11歳の少年がタイヘ出稼ぎに行っている事例もありました。

農業では十分な現金収入を得られないため、農家の親たちも子どもをタイヘ出稼ぎに行かせる傾向があります。カンボジア人出稼ぎ労働者は時に酷い扱いを受け、重い病に罹ったり、職場に軟禁され何年も帰国できなくなったりすることもあります。彼らもそのことは十分理解しています。しかしながら、タイでは、学歴・年齢・性別に関係なく容易に仕事に就け高い収入を得られる事例も多いため、リスクを承知で多くの若者がタイヘ出稼ぎへ行きます。

こんな話も聞きました。「タイヘ出稼ぎに行って5年以上帰って来なかっ知り合いが、ある日突然帰ってきた。タイでは奴隷のように働かされ、重い病気になったり、刑務所に入れられたりもしたそうだ。しかし、彼は帰国後、実家の近くに大きな豪邸を建てた。私も彼と同じようにタイヘ出稼ぎに行きたい。だってカンボジアでは何年働いても、彼のような家は建てられないから。」

そして事実、タイへ出稼ぎに行った人とそうでない人との家は、外観からして明らかに違っていました。

1.タイへ出稼ぎに行った人の家

2.タイへ出稼ぎに行った人の家

3.タイへ出稼ぎに行った人の家

4.タイへ出稼ぎに行った人の家

5.タイへ出稼ぎに行っていない人の家

6.タイへ出稼ぎに行っていない人の家

7.タイへ出稼ぎに行っていない人の家

8.タイへ出稼ぎに行っていない人の家

前述のとおり、タイにおけるカンボジア人出稼ぎ労働者の仕事の多くは学歴や年齢を問われないため、小・中学校や高校を中退してタイヘ出稼ぎに行ってしまう生徒が数多くいます。CMCが支援しているコーントライ村唯一の中学校、コーントライ夢中学校も毎年半分以上の生徒が中退しています。校長先生によるとその大部分は親または本人がタイヘ出稼ぎへ行くためだそうです。中学校に行かなくてもタイヘ出稼ぎに行ったことで、裕福な生活を送っている人々を実際に間近で見ている彼らにとって、学校へ行くことの必要性はわからないかもしれません。同地区で中学校支援のため7年以上も活動しているCMCの認知度が低かったこともこういったことが起因しているかもしれません。

次に村民が所有している資産についてです。まず所有地についての調査ですが、村民の証言の信憑性が低かったため、今回は公表いたしません。誰がどこの土地をどのくらい所有しているのか、ということが不明瞭なのです。まったく同じ場所の土地を「この土地の所有者は自分だけだ。」と主張する人が複数いたり、土地の権利書のような正式な書類を持っている人が少なかったり、地図の見方や土地のサイズが分からなかったりする人が数多くいました。

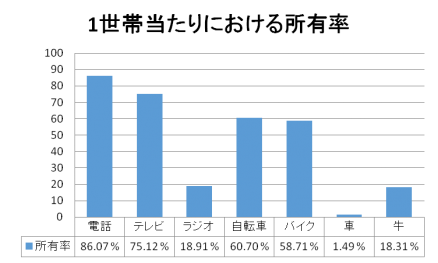

その他の資産については、次の図をご覧ください。

電話の内訳は99%が携帯電話で、1%が固定電話でした。この地域ではMetfoneというベトナムの会社の携帯電話の電波が強いようで、私たちが見かけた携帯電話のほとんどがMetfoneでした。住民からは、「本当はベトナムの会社の携帯電話なんて使いたくないんだけど、他の電話会社の電波は弱いから、仕方なくMetfoneを使っている。」といった声も聞かれました。

テレビは家庭内の娯楽の中心と言えそうです。タイと韓国のテレビドラマ(クメール語吹替え版)が人気を集めています。私たちが各家庭を訪れた際もテレビを見ていた家庭がたくさんありました。「電気代が高いけど、面白いから止められない。1日12時間は見ている。」といった家庭もありました。

続いてラジオですが、所有率は18.91%ですが、ラジオを実際に聴いていると答えた人は全体の1%以下でした。ラジオ事業を実施している私達CMCにとっては耳の痛い話ですが、テレビの普及に伴ってラジオを聴く人たちが殆どいなくなっているという現実がここにはあります。

自転車やバイクは半分以上の世帯が所有していますが、数的にはまだまだ不足しています。交通の不便さから学校へ通うのを諦めたり、仕事が見つからなかったりする人たちがたくさんいます。また、これは統計をとっていなかったので具体的な数字は把握していませんが、住民たちの多くはバイクを買うときにローンを組むそうです。とは言っても同村には銀行やマイクロファイナンス等の貸付業者はありません。多くの家庭はシソポンのローン会社に電話をし、書類とお金を自宅に持ってきてもらい契約するそうです。

車は、一般庶民にとっては高嶺の花で所有している人はごく一部のお金持ちだけです。

牛を所有している世帯は意外と多く18.31%、平均所有頭数は3.6でした。住民からは「牛は自分たちで乳や肉を取るために飼育しているわけではない。大きく育てて町の大きい業者に高く売るためだ。昔はもっと多くの家庭が牛を持っていたが、お金になるまでに時間がかかるから多くの人が手放した。」との声も聞かれました。それにしてもこちらの牛たちは痩せこけていてかわいそうです。また、村長さんによると、同村では水牛は1頭もいないそうです。

2015年7月16日更新

電気が来た!!

7月8日

CMCトゥールポンローみおつくし中学校にソーラーパネルを設置した。

ソーラーパネルが中学校に着くなり、先生たちは「ついに電気が来たー!」とソーラーパネルを囲み大興奮!それもそのはず、同中学校内で寝泊まりをしている先生方4名と生徒10名は、同中学校開校以来4年7か月間も電気の全くない生活を送ってきたのだ。暗闇の中、ろうそく一本の明かりで食事を取り、トイレに行き、勉強をしていたのだ。携帯電話に関しては、充電をするためだけにバイクで30分もかけて充電できるお店に行き、また30分かけて学校に戻り、翌日またそのお店に取りに行くという生活だった。喜びも人一倍である。

設置する前に、パネルの裏側にスプレーで「CMCから寄贈」と吹き付ける作業を行おうとした際、トラブル発生。パネルの裏側は黒色と聞いていたので、白色のスプレーを持参していたスタッフが凍りつく。そう、パネルの裏側は白!それでもスタッフは諦めない。「スプレーの白は少し違う色だから大丈夫!」と自信を持って試してみるも、やはりほとんど見分けがつかない。スプレーが買える店まではバイクで片道30分、さあどうする。そんなとき、校長先生がある一人の生徒に「スプレー買って来て!」とお金と自分のバイクの鍵を放り投げる。生徒も笑顔で鍵とお金を受け取り、颯爽とバイクに跨り出発。日本では考えられない光景だ。

スプレーを待っている間に、工事業者は他の作業に取り掛かる。設置場所を確認したり、配線の準備をしたり。業者が動くたびに先生も生徒も動く。先生や生徒たちも興味津々だ。そしてスプレーも無事届き、いざ設置。業者は、はしごがあるのにわざわざ壁をよじ登って設置作業に入る。あとは業者に任せるしかない。時折、業者から先生や生徒たちに指示が飛ぶ。日本人的感覚だと「普通、お客さんにこんなに指示を出して手伝ってもらうかなー」と思うが、どうもこれがこちらの「普通」のようだ。

途中雨が降り、工事が一時中断されたが、作業を始めてから約5時間後、ついに設置工事完了!一人の先生が早速、携帯電話の充電を試みる。充電していることが確認されると満面の笑顔!私が片言のクメール語で電気ある?と聞いてみると、「ミエン(ある)、ミエン(ある)!」と興奮気味に答えてくれた。

その日の晩、CMCスタッフに同中学校の先生から電話がかかってきた。ソーラーパネルは順調に機能しているとのこと。夜でも明るくて快適だが、試験運転のため今晩は明かりを付けっぱなしで寝なければいけないらしい。彼らの夜更かしが心配だ。

報告:堀内信輔

2015年7月16日更新

ラジオ局選定作業・・・そして契約へ!!

本年度は、CMCのラジオ事業「Voice of heart」を10月18日から毎週日曜日、約3ケ月間、3つのラジオ局で放送予定です。

まず始めにCMCカンボジア事務所内で選定作業の段取り等について皆で話し合った結果、地雷原や地雷被害者が多く住む地域を効率良くカバーするためにバッタンバン州、バンテアイミエンチェイ州、シェムリアップ州の3つの州でそれぞれ1局ずつラジオ局を選定することになりました。そして翌日から早速各州のラジオ局を回り始めたのですが、ここからが大変でした。

まず1つ目、バンテアイ・ミエンチャイ州へ向けバイクで移動中、突然の豪雨に見舞われました。視界が悪く道路状況も悪かったため、結局その日は目的のラジオ局までたどり着くことができず、途中のゲストハウスに泊まることになりました。そして翌日は、無事ラジオ局を回ることができたのですが、帰り途中にまたも突然の豪雨!さすがに皆、「3日連続で汗だくの同じ服を着たくない。」ということで、小さいバイクで強い雨風にさらされながら5時間もかけて帰宅したのでした。ちなみにカンボジアではテレビやラジオの天気予報もありますがあまり当てにならず、雨の詳しい時間帯までは把握できません。そんなこともあり、地方の住民の間では「天気予報のギャンブル」なるものも存在し、人気を集めています。

2つ目、どのラジオ局でも契約交渉に2時間以上かかりました。ラジオ局選定にあたっては、信頼性、可聴エリア、値段、実績等を指標に交渉を進めましたが、何といっても値段交渉に時間がかかりました。3時間以上かけても結局折り合いがつかず、交渉が決裂したときもありました。それにしても、エアコン無しで30度を優に超える蒸し暑さの中、カンボジア人の皆さんは本当に粘り強いです。

上記以外にも、お目当てのラジオ局が潰れていたり、出張先で迷子になったり、食中毒になったりと様々なトラブルを経験しました。そして3つの州で計12局のラジオ局と交渉した結果、この度ようやく3つのラジオ局と契約を締結することができました!

同行したCMCの現地スタッフは20代前半の若者ですが、彼らの交渉力には目を見張るものがあります。3つのラジオ局とは、いずれも先方の最初の言い値の半分以下の金額で契約できています。これこそ生きる力!?

報告:堀内信輔

2015年6月30日更新