アーカイブ

過去の活動

MAG地雷原視察

2月24日(火)

午前中にバッタンバンに到着、昼食後、直ちにMAG (マイン・アドバイザリー・グループ) のバッタンバンオフィスへ。地雷撤去現場であるバッタンバン州とパイリンの州境Kamrieng郡に向う。

コーサムロン地雷原ではMAGのMATチームNo13が活動していたが、9人という僅かな人数。それでも毎日1人当り820㎡をクリヤーにしているそうだ。

この村には3家族15人の農民しか暮していないが、今回中国製の対人地雷タイプ69が6発と不発弾5発を発見していた。

酷暑の中、地雷撤去の様子を視察。本日発見されたタイプ69を爆破。

スタディーツアー参加者の皆さんにとっては初めての体験なので、爆破の威力に驚いていた。

地雷爆破終了後、撤去現場でMAGへのドネーションを行う。

皆さんからの支援金を手渡しました。MAGへの支援金は、最近減る傾向にある様ですが、2020年までにカンボジアの地雷被害者ゼロを目指し、共に活動を継続したいと思います。

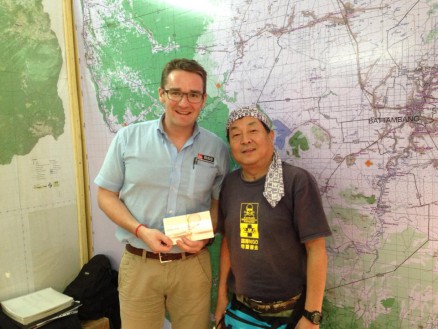

地雷原からバッタンバン市内に戻り、MAGのオフィスへ。たまたま、MAGのカンボジアプログラム、カントリーディレクターのアリスター・モア氏が来てあり、私との初の出会いを喜んでくれました。

彼はCMCの15周年記念式典に祝辞を寄せて呉れていましたが、会うのは初めて。MAGに対するCMCの17年に渡る支援に対し、心から感謝の意を表してくれました。

何事も継続による信頼の絆だと思います。これらは全て、CMCをご支援頂いた皆様のお蔭です。

有難うございます!

2015年2月25日更新

ちよだ地球市民ツアー

12月19日(金)

高校生たちが「日本の高校生の1日」をコーントライ中の生徒たちに紹介しています。

12月19日(金),『ちよだ地球市民ツアー』

コーントライ中の先生方へ学校のことについていろいろと質問しました。

地雷被害に遭われた方にも学校に来ていただき,インタビューをしました。

昼食後は生徒たちと縄跳びやサッカー,バレーボールなどをして遊びました。

最後はツアー参加の高校生,大学生がコーントライ中生徒へ歌と踊りを披露しました。写真は「ソーラン節」を踊っている様子。

参加した高校生,大学生は皆しっかりと学び,

文責:曽田実

*******************************

「ボイス・オブ・ハート」プロジェクト応援よろしくお願いします。

https://readyfor.jp/projects/

2014年12月22日更新

地雷・不発弾危険回避教育⑱

カンボジアの公立学校の新年度始業に合わせて,11月11日(火

バッタンバン州コックロロー郡にあるプレイプダウ小学校。ラブッ

新スタッフのラタナも教壇に立ちます。

ソカー。アンケート用紙への記入の仕方を説明しています。

ダラ。今年も申請書類の作成やアンケート結果等の集計,

昨年の反省を生かし,スタッフ間でしっかり連携をとって,実りある活動をしていけたらと思います。

文責:曽田実

過去の記事

地雷危険回避教育プロジェクト①******~MREトレーナー決定!~

地雷危険回避教育プロジェクト②******~MREトレーナー初現場訪問!~

地雷危険回避教育プロジェクト③******~うまくいかない時もある~

地雷・不発弾危険回避教育⑯ ~新年度事業始動,新スタッフ加入~

2014年11月28日更新

地雷・不発弾危険回避教育⑰

チャンタさんから地雷についての説明と,「子どもたちへの説明の仕方」などのMRE実践についての説明をしていただきました。

只今,11月より始動するMREに向けて着々と準備を進めている

10月14日(火)から15日(水)の祝日を挟んで17日(金)

地雷の危険性やMREに関するビデオも用意してくださり,一緒に見ました。その向こう側では,ウクとヴィチャットが画像切り抜きの仕事をしています。

模擬授業。今年度加入したラタナが模擬授業を行い,他のメンバーはこども役をやっています。

また16日(木)には特別にお願いし,

長期休業中の小学校の教室に村人を集めMREを実施。

ポスターを使って地雷・不発弾を説明

11月に入るとすぐに水祭り休業が入るので,学校の始業は(CMCのMRE始動も)11月10日(月)からとなります。現在,地雷・不発弾の事故状況や残存状況などを踏まえて,どの地区のどの学校でMREを実施するかの計画を立てているところです。しっかりと準備して臨めればと思います。

文責:曽田実

過去の記事

地雷危険回避教育プロジェクト①******~MREトレーナー決定!~

地雷危険回避教育プロジェクト②******~MREトレーナー初現場訪問!~

地雷危険回避教育プロジェクト③******~うまくいかない時もある~

地雷・不発弾危険回避教育⑯ ~新年度事業始動,新スタッフ加入~

2014年11月7日更新

パソコン技術訓練による障がい者収入向上プロジェクト④

~訓練終了,業務開始~

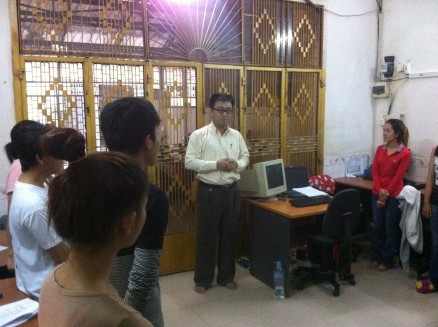

初日,廣田社長の見守る中での業務開始。

7月7日(月)よりプノンペンのCambodia Dairoku Inc.にてケ・ウクとヒン・ヴィチャットのパソコン訓練が始まったことは以前の現地活動レポートで述べました。その後,廣田社長をはじめ,Dairoku Inc.の社員さんたちのご指導の下,ウクとヴィチャットは順調に課題をこなしていき,9月5日(金)に無事2か月間の訓練を修了し,9月16日(火)よりバッタンバン事務所にて画像切抜き業務を開始しました。

業務初日となった9月16日(火)には,Cambodia Dairoku Inc.より廣田社長にお越しいただき,事務所のパソコンやインタネット環境などのシステムチェックをしていただきました。システム上の問題はないとのことで,現在はCambodia Dairoku Inc.から受注した仕事(画像切抜き)を日々こなしています。

同じ事務所内で仕事をしている他のスタッフも気になって覗き込んでいます。左がラブット,右がダラ。

今のところ特に大きな問題もなく,

2人で協力し合い,切磋琢磨しながらこの事業を盛り立てていってもらいたいものです。

文責:曽田実

過去の記事

2014年11月6日更新

CMCバッタンバン事務所改装

CMCの看板

スタディツアー期間の合間を縫って(

新しく付け替えたガラス扉。

文責:曽田実

2014年11月5日更新

コーントライ中学校・トゥールポンロー中学校卒業式

コーントライ中学校卒業生

今年も,コーントライ中学校及びトゥールポンロー中学校にて,

トゥールポンロー中学校卒業生

2014年10月31日更新

NGO駐在員と行く!夏休みカンボジアスタディツアー2014

カンボジアのごく一般的な家庭料理。おいしくいただきました。

8月から9月にかけて,4本のスタディツアーを催行しました。

●1本目(8月10日~8月14日),参加者9名

●2本目(8月17日~8月21日),参加者11名

●3本目(8月24日~8月28日),参加者9名

上記3本は3月に催行した『NGO駐在員と行く!春休みカンボジアスタディツアー2014』とほぼ同じ内容でしたが,今回新たな企画として,田舎のお家を訪問して,昼食作りをする「カンボジア生活プチ体験」を実施しました。訪れた各家庭でカンボジアの生活様式の一旦を垣間見ることができたのではなかったでしょうか。また上記3本のうち2本目のみでしたが,シェムリアップ市郊外のひっそりとした森の中で森本喜久男さんという方(日本人)が運営するクメール伝統織物研究所に今回初めて訪問しました。森を再生し,その中で村を興し,失いつつあった伝統工芸を復興させるという森本さん独自の手法と理念,更には彼の人生観にも触れることができました。

伝統織物研究所の工房を見学しました。

●4本目(9月7日~9月11日),参加者26名

この回は,福岡にある西南学院大学の国際交流サークル「Think & act」のメンバー21名と上記夏休みツアーへ応募された5名の,合わせて26名の大所帯でのツアーとなりました。行程も3日目はボップイ小学校(バッタンバン州)訪問を入れるなど,上記1~3本目のツアーとは異なったものとなりました。

9月7日(日),参加者の1人の荷物が届かないという不測の事態も発生しましたが(翌日の夕方無事に届きました),全員無事カンボジアに到着しました。

9月8日(月),トンレサップ湖,アキラ地雷博物館,義足リハビリセンターをそれぞれ訪れ,夕方からバッタンバンに移動しました。途中夕食をはさみ,この日の宿に着いた時には夜10時をまわっていました。

ボップイ小学校にて西南学院大生によるダンス披露

9月9日(火),最初にボップイ小学校を訪問しました。ここでは,Think & actのメンバーが企画したダンス披露や焼きそば作りを通して,子どもたちと交流しました。その後,学校の近くにあるボップイ村村長のお宅を訪問し,村長からボップイ村の現状や地雷被害者でもあるご自身についていろいろお話を伺いました。夕方,プノン・ソムパウを訪れた後,バッタンバンの障害者団体と夕食会にて懇談しました。

焼きそば作り。悪戦苦闘しながらもおいしい焼きそばができました。

9月10日(水),バッタンバンを出発してコーントライ村へ。ここで6グループに分散して,それぞれ別々の民家を訪問し,昼食作り体験をしました。午後はトゥールポンロー中学校を訪問し,生徒たちと交流しました。

9月11日(木),終日アンコールワット遺跡群の観光や市場でのお買い物を楽しみました。

今回,約1か月間で合計4本のツアーを催行しました。4本のツア

文責:曽田実

夏休みツアーの映像はこちら→ http://youtu.be/LOjkxpX7ROE

2014年10月29日更新

ボップイ小学校校舎修繕

傷んでしまった屋根のトタンを取り外します。

8月2日から6日にかけてボップイ小学校の校舎修繕工事が行われ

屋根のトタンが張り替えられています。

ボコボコだった床をセメントできれいに塗り直しています。

水タンクの蛇口を付け替えます。

今後は子どもたちが乱暴に扱って壊してしまうことがないよう,根気よく指導していかなければなりません。

文責:曽田実

2014年10月24日更新

インターンシップ報告書 後藤宏基

9月4日~22日

こんにちは。

今回9月4日から22日まで、

現地ではたくさんのお仕事を体験させていただきました。

まずはCMCの現地事務所で9月から始まるパソコン業務のための

他にもスタディーツアーのアシスタントをさせていただきました。

そして今回、何よりの大仕事だったのが9月26日に来日されるソピアップさんの代理のビザ申請でした。

私自身、今回のカンボジアに来る為にビザを取ったのですが…もち

今回、上記の仕事のおかげでシェムリアップ、バッタンバン、

ここで感じたことはカンボジアに対する日本人の認識と実際のカン

おそらくカンボジア行ったこと無いほとんどの人がカンボジアに対

これは半分正解、半分間違えだと思いました。

確かに皆さんのイメージが事実ではないとは言い切れません。

しかし今、地雷被害者はゼロとまでは行きませんがCMC理事長の

そして私が滞在したバッタンバン、プノンペン、

普段日本で何の不自由も無く過ごしている人たちがちょっとした情

たかが三週間足らずのインターンしかしてない私が言うのはおこが

僕に出来ること…

それはこのカンボジアで学んで来たことを出来るだけ多くの人に伝

僕自身も残された大学生の時間を大切にする為にここで得た経験を

さて、堅いお話はここまでにして…

次はクメール料理レポートをしたいと思います!

そもそも、

①豚肉ごはん

これはその名の通り、ごはんに豚肉や玉子をのせた料理です。

②牛丼(番外編)

カンボジアのシェムリアップとプノンペンでは吉野家の牛丼が食べ

③ポンティアコーン

やはり、語らずにはいられません。もはや、

注文するといきなり殻を割る前のアツアツの卵が運ばれてきます。

④ローカルレストラン

僕が病みつきになってずっと食べに行っていたレストランがこちら

最後はこちらの食堂の女将さんと仲良くなり写真を一緒に撮ってい

本当に安くてオススメです!

まとめると、クメール料理は日本人の舌に合うと思いました!

お世話になりました理事長の大谷さん、

ありがとうございました。

西南学院大学 法学部 二回生

後藤宏基

2014年10月8日更新

インターンシップ報告書 工藤夏美

9月1日~12日

はじめまして。私は福岡県立大学3年の工藤夏美と申します。専攻は社会学で、教員免許の習得に毎日苦戦しています。

なぜ私がCMCのインターンシップに応募したのかというと、現地に足を運んで、実際カンボジアがどういうところなのかを身をもって体験したかったのと、実際NGOが現地でどのような役割を果たしているのかを知りたかったからです。私が9月1日から12日までの約2週間にのぼる現地での体験談と感想等をここに書いていきたいと思います。

*1日目*

シェムリアップ空港に到着後、とりあえず現地の人に明日バッタンバンに行きたい、バッタンバン行きのバスが出るバス停の近くのゲストハウスに宿泊したいという趣旨を伝えたら、なんとかバスチケットを購入でき、ゲストハウスに宿泊することができました。

←ナイトマーケットの風景です。観光客が多かったです。日本語を話せるクメール人が多く、日本人観光客が多いのだというのを物語っていました。

*2日目*

乗り換えや休憩を含めて約5時間、やっと事務所があるバッタンバンに到着。 事務所に到着したら現地スタッフのラタナ、ラブット、ダラ、スロッさんと自己紹介をしたり、色々お話しました。落ち着いたらホテルに荷物を降ろし、スロッさんと散歩をしたり、実さんとスロッさんと私の3人で夕食を食べたりしました。

*3日目*

朝6時に事務所に集合し、休憩も含めて約3時間後、CMCが活動しているボップイ村に到着しました。現地スタッフの方に小学校の話を聞いたり、クメール語を教えてもらったり、お昼ご飯を一緒に食べたりして午前中はのんびりと過ごしました。

午後からは、コーントライ地区でスタディー・ツアーで訪問する民家を探しに行きました。途中で大雨が降って大変でしたが、村人がホーム・ビジットの受け入れを快く受け入れてくれたので、円滑に進めることができました。

*4日目*

午前中にダラと一緒にペンキと刷毛を購入し、事務所のドアをペイントしました。それを終えた後、スタディー・ツアーで使う名札を作るために厚紙と紐を買いに行こうとしましたが思ったより大変でした。簡単に終わる仕事かと思いましたが、何件も店を回ったりして2時間くらいして仕事がようやく終わりました。

←マーケット内にある庶民的な美容院です。日本の衛生的でシンプルな美容院とは異なり、とりあえずごちゃごちゃしていてなんでもあるなーと思いました。

←マーケット内にある庶民的な美容院です。日本の衛生的でシンプルな美容院とは異なり、とりあえずごちゃごちゃしていてなんでもあるなーと思いました。

*5日目*

昨日購入した紐と厚紙を使って、スタディー・ツアーで使う名札の作成をしました。日本人の学生の名前をクメール語に直す作業をしたり、厚紙に紐を通したりして地道な作業をこなした結果、一つ一つ丁寧な名札が完成しました。

←完成した名札です。実は紐の両端は火を使って固めてあります!

*6日目*

今日は事務所がお休みだったので、お散歩したりあちらこちらうろちょろしたりしてのんびりした時間を過ごしていました。

←私の大好きなドラゴンフルーツです。マーケットで1ドルで購入し、ホテルでスプーンを借りていただきました。

←私の大好きなドラゴンフルーツです。マーケットで1ドルで購入し、ホテルでスプーンを借りていただきました。

*7日目*

私とインターン生の後藤君はシェムリアップ行きのバスに乗りました。今日宿泊するホテルに荷物を降ろし、3人でスーパーの下見をしました。スタディー・ツアーの参加者が全員集まった後は、アプサラダンスを鑑賞しながらバイキングを楽しんだり、ナイトマーケットに足を運んだりしました。

←学生が到着するまで時間があったので、後藤君と空港の外で遊んでいました。

←学生が到着するまで時間があったので、後藤君と空港の外で遊んでいました。

*8日目*

朝食を済ませた後、東南アジアで一番大きい湖、トレサップ湖を船やボートを使って周遊しました。自然がとてものどかで、景色がとてもきれいだったので、また機会があれば足を運びたいです。

午後はアキラ地雷博物館と義足リハビリセンターに行きました。地雷博物館では衝撃的なことばかりでした。あらかじめカンボジアに行く前にポル・ポト政権や地雷についてある程度学習してきましたが、いざ目の前に取り除かれた地雷や不発弾を見たり、博物館内を観察してみると改めて地雷の恐ろしさや残虐性というのがひしひしと伝わってきました。義足リハビリセンターでは、義足が作られる過程やその経緯を教えてもらうことができました。義足を必要とされている人は地雷の犠牲者だけでなく、交通事故で足を失った方もいるのだという事が分かりました。

夜はシェムリアップを離れて、バッタンバン市内のホテルに泊まりました。

←アキラ地雷博物館に展示されていた、かつてカンボジア国土に埋蔵されていた地雷の各々です。今の現地のクメール人は親切なのになぜ昔は…という葛藤がおきました。

←アキラ地雷博物館に展示されていた、かつてカンボジア国土に埋蔵されていた地雷の各々です。今の現地のクメール人は親切なのになぜ昔は…という葛藤がおきました。

*9日目*

昨日から移動ができないほどお腹の調子が悪かったので、薬を飲んだり絶食したりしてホテルの中で一日中休養していました。

*10日目*

朝ホテルを出発し、CMCが活動しているコーントライ村の民家にホームビジットに行きました。日本ではなかなか体験できないような料理の準備をしたり、ご馳走になったりしました。土壌の素揚げは普通に白身魚の味がしておいしかったです。食事を終えた後、日本人の学生が持ってきた折り紙や神風船、シャボン玉を使って子供たちと一緒に楽しく過ごしました。

午後は近くの小学校を訪問しに行きましたが、タイミングが悪く大雨に遭遇したので、長い道のりをみんな靴を道路に埋没させながら移動したのでかなり疲れました。学校に到着後、私たちは一人一人生徒の席に座って算数を教えました。先生が割り算の解説をする時、計算の仕方が日本と違っていたので驚きました。算数を終えたら、一緒に折り紙をして、集合写真を撮ってお別れをしました。

その後は長時間かけてバッタンバンからシェムリアップに向かいました。

*11日目*

朝食を済ませた後、ガイドさんに案内してもらってアンコール・トムやタプローム遺跡を鑑賞しに行きました。とても広大な土地での移動だったので、みんな足が棒になっていました。午後は再度アンコール・ワットに訪問し、マダム・サチコのお土産売り場や、デザートを食べに行きました。自由時間にはマッサージをしにいったり、ドクターフィッシュを体験したりして過ごしました。

夜は帰国する学生を見送りにシェムリアップ空港まで行きました。お別れは寂しかったです。

←朝6時ごろのアンコール・ワットです。この写真に朝日とハスの葉が水面に映っていたらますます美しい光景だったと思います。

←朝6時ごろのアンコール・ワットです。この写真に朝日とハスの葉が水面に映っていたらますます美しい光景だったと思います。

*感想・考察*

この約2週間のカンボジアでの生活は今思えば、はじけるようにあっという間でした。けれど一日一日が日本では体験できない、とてつもなく貴重で充実したものだったと思います。2週間のうち、思い通りにいかないこともトラブルもありました。例えば連絡が取れなくてこの先どうしたらいいか分からない、目的地の行き方が分からない、乗るはずのバスが動くなど…。けれど困ったときは現地の人が助けてくれる、もしくは自分でなんとかしなければならないという考えが強く動いて、柔軟性というよりも度胸が身についたと思います。それともう一つ身についたのは英語でのコミニュケーションです。一応大学受験でも大学に入ってからも、独学で英語の勉強はずっとしてきました。現地スタッフのダラ、ラブット、ラタナ、スロッさんとは基本英会話で、業務内容も英会話を使って伝達しました。また現地でも、英語が通じるクメール人には英語で目的や趣旨を伝えていました。自分の英語力が完璧だとは思っていません。文法が違ったり、aやTheが抜けたりしていたことは多々あったと思いますが、自分の意思や考えを伝えることについては、相手も理解してくれていたので、その分力になったと思います。

今後この経験をどう活かすのかについて、先ずはもっと円滑にコミニュケーションをとれるようになりたいので、英語の勉強に精を出したいと思います。また自分が所属しているNGO(プラン福岡)で、この体験をいかしてどのようにして日本で途上国の人々の生活を認識させるか、もしくは広めていくのかについて考え、実行していきたいと思います。それと大学を卒業してからの指標が見えてきた気がしました。やっぱり途上国で働きたい。改めてそう思えるようになりました。

今回のこの貴重な体験をすることができた背景には、CMCをはじめ、星原さん、曽田さん、現地スタッフの方々、後藤君、西南学院大学のみなさん、助けてくれたクメール人の方々、そして日本で見守ってくれた家族のおかげだったと思います。感謝してもしきれません。本当にうれしい限りです。本当にどうもありがとうございました。

長文失礼しました。

2014年9月29日更新

夏休みツアー報告

9月7日~9月11日

シェムリアップ国際空港にて、ツアー参加者が全員揃っている事を確認し、ツアー参加者とアプサラダンス鑑賞した後ホテルにてチェックインをし、久々のナイトマーケットをCMCメンバーの山田さんと一緒に散策しました。

2日目、まずはトンレサップ湖へ。東南アジア最大の湖というだけあり、壮大な光景に感激しました。雨期に青空で晴天だった事は本当に幸運でした。

アキラ地雷博物館ではツアー参加者が曽田駐在員の話を真剣に聞き入っていたのがとても印象的でした。この国

の1975年以降の悲劇の歴史を目の当たりにした人にとってインパクトは強烈なものがあります。義足リハビリセンターでは、ツアー参加者へ施設概要を説明して頂いた後に、質疑応答を行い、CMCから施設へドネーションを行いました。シソポンにて夕食を摂った後、CMC事務所のあるバッタンバン市内へ到着したのは23時前でした。

3日目、ボップイ安部小学校を訪問。学校の子供達は歌で、ツアー加者とCMCを大歓迎してくれました。

ツアー参加者は焼きそば作り、子供達にダンス披露、紙芝居、長縄跳びetcとバラエティーに溢れる内容で子供達と夢中で交流する光景がとても素敵でした。約5時間という滞在時間にもかかわらず、子供達をはじめ村のお母さん達もこのイベントに参加、ご協力いただき大変な盛り上がりとなりました。その後、バッタンバン市内にて地元の身障者バスケットボールチームとの懇親会となりました。曽田駐在員、現地スタッフのラタナ、ダラの手助けもあって、身障者とツアー参加者が楽しくコミュニケーションし、和やかな時間を過ごす事が出来ました。

4日目、コーントライの民家をツアー参加者6グループに別れて訪問しました。 私のグループは石原和幸氏のスカラーシップを受けて高校通学しているチア・ダリンさん宅でした。家族総出で出迎えて頂き、ツアー参加者と一緒に昼食を作り、さながらホームパーティといった感じでした。とても美味しい昼食を頂いたり、採れたてのココナッツを頂いて、ダリンさん一家の方々には本当にお世話になりました。午後は、大変な悪路をようやく徒歩で辿り着いたトゥールポンロー中学校にて曽田駐在員に数学の公開授業を行ってもらい、私達も一緒に子供達に数学のドリルの手ほどきをしましたが、簡単な問題であっても解法が異なるため、教えるのに苦労しました。数学に関して言えばここの中学生は日本で言う算数レベルの内容しか学べていない事を実感しました。

私のグループは石原和幸氏のスカラーシップを受けて高校通学しているチア・ダリンさん宅でした。家族総出で出迎えて頂き、ツアー参加者と一緒に昼食を作り、さながらホームパーティといった感じでした。とても美味しい昼食を頂いたり、採れたてのココナッツを頂いて、ダリンさん一家の方々には本当にお世話になりました。午後は、大変な悪路をようやく徒歩で辿り着いたトゥールポンロー中学校にて曽田駐在員に数学の公開授業を行ってもらい、私達も一緒に子供達に数学のドリルの手ほどきをしましたが、簡単な問題であっても解法が異なるため、教えるのに苦労しました。数学に関して言えばここの中学生は日本で言う算数レベルの内容しか学べていない事を実感しました。

5日目、ツアー参加者はアンコールワット観光でしたが、私とCMCメンバーの山田さんはシェムリアップ市内の、鬼一二三さんが運営されている日本語学校と、メアス・博子さんが運営されているスナーダイクマエ孤児院を訪問しました。鬼さんは朝からボランティアスタッフの受け入れで忙しくされていましたが、時間をとって頂き、お話させて頂きました。 あのアキラ氏も鬼さんの教え子との事でした。また、この学校からオリンピックカンボジア代表を輩出したいと熱く語られていました。スナーダイクマエ孤児院では、メアス・博子さんは一時帰国でご不在でしたが、卒院生の日本語が堪能なラボさんに案内して頂きました。ここでは現在19名の孤児を受け入れているとの事でした。孤児となった主な要因は貧困そしてDVとの事でしたが、ここの子供達は皆とても明るく、現在は日本語の授業は行われていないにも関わらず、皆日本語で挨拶してくれました。毎年日本で絵画展を開催されているとの事でしたが、子供達の書いた絵は本当にとても素晴らしいものばかりでした。

あのアキラ氏も鬼さんの教え子との事でした。また、この学校からオリンピックカンボジア代表を輩出したいと熱く語られていました。スナーダイクマエ孤児院では、メアス・博子さんは一時帰国でご不在でしたが、卒院生の日本語が堪能なラボさんに案内して頂きました。ここでは現在19名の孤児を受け入れているとの事でした。孤児となった主な要因は貧困そしてDVとの事でしたが、ここの子供達は皆とても明るく、現在は日本語の授業は行われていないにも関わらず、皆日本語で挨拶してくれました。毎年日本で絵画展を開催されているとの事でしたが、子供達の書いた絵は本当にとても素晴らしいものばかりでした。

夕刻となり夏休みツアー参加者をお見送りしました。皆さん本当に今回のツアーに満足されているご様子で何よりでした。素敵な思い出を沢山持ち帰られ、無事帰国された事を心から嬉しく思います。

CMC事務局 樋渡

2014年9月25日更新

トゥールポンロー中学校にて卒業式

9月14日(日)

トゥールポンロー中学校での卒業式は、まだ2回目。今日

資金提供をしてくれた株式会社データ・マックスの児玉社

卒業生の今後の頑張りが楽しみだ!

2014年9月24日更新

CMCコーントライ夢中学校にて卒業式

9月14日(日)

シェムリアップを朝7時30分に発ち、シソポンでCMC現地責任者の曽田君と合流。10時にCMCコーントライ夢中学校着。

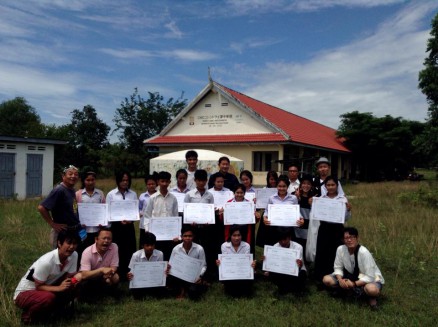

2008年佐世保青年会議所の支援で建設した中学校の4回目の卒業式に臨む。

当時の理事長曽和英徳さんと副理事長一田晶壽さんにより、卒業生一人ひとりに卒業証書が手渡された。

今日、証書を手にした子達全員が高校に進学する。

将来の夢を尋ねると、医者になりたい子や歌手になりたいと言う子もいた。

はっきりと夢を言える事は素晴らしい!コーントライ「夢」中学校の存在意義、ここに有り。

2014年9月24日更新

ボップイ小学校校舎修繕

8月1日(金)

昨年の雨季の終わりごろ,ボップイ小学校の校長先生より「

屋根ほどの緊急性はありませんが,

業者から見積もりをとった後,ボップイ村村長宅にて村長,校長,

後日,村長宅に村人に集まってもらい説明会を行いました。

それでも,「わずかでもいいから学校のため,

先週土曜日より校舎修繕の工事が始まりました。

文責:曽田実

2014年8月6日更新

パソコン技術訓練による障がい者収入向上プロジェクト③

7月16日(水)

プノンペンではウクとヴィチャットがCambodia Dairoku Inc.にて画像切抜きの訓練を受けていますが,

まずはダラがやり方を説明し,その後実際に自分で体験します。

別の日には仲間を連れてきてくれました。皆バッタンバン市内にあるリハビリテーションセンターの知り合い同士です。どうしようか考えているという仲間がまだいるようですので,是非とも誘ってきてもらいたいものです。

CMC事務所で用意した履歴書に履歴を記入してもらっています。画像切抜き業務をやっていきたいとの意思を表明された方には,今後できる限り事務所に来て練習をしてもらいます。ただしこの段階ではまだ採用ではなく,しばらくは仕事に見合う技能の習得と自己診断も含め適性のあるなしの見極めのための期間とします。

どんな職種にも当てはまることでしょうが,

文責:曽田実

2014年7月22日更新

パソコン技術訓練による障がい者収入向上プロジェクト②

7月10日(木)

前回のレポートで紹介したケ・ウクとヒン・

※Cambodia Dairoku Inc.内での写真は廣田社長の許可を得て撮っております。

生活面も含め,慣れない環境で苦労もあるとは思いますが,

文責:曽田実

2014年7月12日更新

パソコン技術訓練による障がい者収入向上プロジェクト

7月2日(水)

6月27日(金),プノンペンのCambodia Dairokuにてパソコン事業の新スタッフの技能試験(

採用は以下の2名になります。尚,写真はCambodia Dairokuで撮ったものですが,

1.ケ・ウク/23才/バッタンバン州ソンカエ郡出身/先天性疾

ケ・ウク

2.ヒン・ヴィチャット/23才/

ヒン・ヴィチャット(右側)。ダイロク社員(左側)に画像切抜きの方法を教わっています。

来週よりこの2名がCambodia Dairokuにて2か月間の訓練を受け,

文責:曽田実

2014年7月8日更新

野球

6月25日(火)

今回は通常業務の話題から離れ,

もっと近ければ毎週でも訪れるのですが,

ナショナルチームは平日が練習日で,日曜日は休みになります。

さて,

サッカーと比べて野球は道具や場所などの環境が整わないとなかな

近々,

文責:曽田実

2014年6月26日更新

パソコン技術訓練による地雷被害者・地雷原生活者収入向上プロジェクト⑤

6月12日(木)

2月2日に本事業の報告をしてからしばらく期間が開いてしまっていましたが,実はこの間に重大なことが起こっていました。一人でパソコン画像切抜き業務をしていたロン・チャンティが仕事を辞めてしまったのです。3月のことでした。その間報告が滞ってしまい大変申し訳ありませんでした。今回はこの件に関して事の顛末を報告するとともに現在の状況を報告いたします。

2月2日の現地活動レポートにて,ロン・チャンティが「辞めようかと考えている」と訴えてきたことを書きました。その後も,「自分は能力がないから,要らないと思ったら首にして下さい」と私に申し出てきたことがありましたし,また「パソコンを見ると頭が痛くなる・・・」等の不調を訴えてきたこともありました。このときは急激な環境の変化などによる一時的な精神不安だろうと考えていました。そしてそれからしばらくたった後,チャンティからの衝撃の告白により,真相が明らかとなりました。実は彼は地雷被害によって足を失ったのではなく,交通事故によって足を失ったというのです。貧困を抜け出すために地雷被害者であると偽って応募し,これまでずっとそれを隠しながら過ごしてきたが,嘘をついていることが苦しくなり,本当のことを話すことにしたのだそうです。

チャンティはバッタンバン市内にあるRegional Physical Rehabilitation Centerという施設の掲示板を見て応募してきました。ここは地雷・不発弾被害者をはじめ,交通事故やその他さまざまな理由で四肢に障害を負った人たちが義手・義足を作ったり訓練したりする施設で,チャンティも当時義足を調整するためにここに滞在していました。本プロジェクトが「地雷(もしくは不発弾)被害者の就職支援」を名目としていたことはチャンティ自身も認識しており,応募するにあたってそのことを施設職員に相談した際,「あえて止めないから自分の責任でやれ」と言われたそうです。

チャンティの実家は一度訪問したことがあるのですが,トタンで作られた小さな小屋と地主から借りたという小さな畑があるだけの大変貧しいものです。兄弟は皆別の土地で働いているといい,バッタンバンに来る以前はここでお母さんと二人で住んでいました。お父さんはすでになくなっているそうです。両足のないチャンティが実家にいて十分な収入を得ることは非常に難しく,そのうえ家(お母さん)はかなりの額の借金も抱えているそうです。チャンティは貧困を抜け出すために藁にもすがる思いで地雷被害者と偽って応募し,見事受かったのですが,結果として今度は貧困とは別の面で苦しむことになり,ずっと一人で葛藤していたようです。

プロジェクトの名目は「地雷被害者の就職支援」ですが,足を失った若者の就職支援という点において何ら変わるところはないですし,チャンティの勤務態度にも全く問題はなく,今後新たに入るスタッフの指導者としても期待できるため,彼の事情をすべて汲みとったうえで,CMCとして改めてスタッフとしてはたらくよう要請をしました。チャンティも1度はそれを受け入れ,改めてCMCスタッフとして働き出しましたが,やはり気持ちの上で居辛さもあったのか,結局辞めて実家に帰ってしましました。この辺りの彼の心情,本音は彼のみぞ知るところですが・・・。

ここで今回の件で浮き彫りになった問題点を改めて考えてみます。まずは地雷被害者であるという申告を充分に検証することなく受け入れてしまったことです(とは言っても検証はなかなか難しいものがありますが)。Regional Physical Rehabilitation Centerへは上記のとおり地雷・不発弾被害者を対象とした募集である旨は伝えてあり,施設からは了承をもらっていたので,まさかその施設から応募したチャンティがそのような状況であるとは思いもよりませんでした。もう一つの問題点は,カンボジアにいる障害者は地雷・不発弾被害者だけでなく,チャンティのように交通事故によって後遺症を残した人もたくさんいて,仕事もなく貧困にあえいでいるという点です。本事業は,長期的には地雷・不発弾被害者だけでなく全ての障害者への就職支援ということを視野に入れて展開していく予定でしたが,第1期生においてはプロジェクト名の通り地雷もしくは不発弾被害者を対象として募集をかけていました。これは仕事を求めている障害者にとっては無意味な差別化であったように思います。いずれにしても,今回の件に関してチャンティや施設側を責めることはできず,地雷・不発弾被害者か否かの検証が難しいという点においても,障害者支援という点においても,こちらの募集要件の方に問題があったと言わざるを得ません。

また本事業に全面的に協力して下さったCambodia Dairoku Inc.の廣田社長には大変なご迷惑とご心配をおかけしてしまいました。本当に申し訳なく思います。

さて,スレーン・ハイとロン・チャンティの2名を迎えて始まった本プロジェクトでしたが,結局2名とも辞めてしまい,画像切抜き業務のスタッフは誰もいなくなってしまいました。今回は結果的にうまくいきませんでしたが,この画像切抜き業務が四肢に障害を負った(主に足を失った)人たちにとって重要な就業モデルの一つであるという可能性はまだ捨てていません。今後は地雷・不発弾被害者ということに拘らず(今回のような不幸が起きないようにするためにも),広く障害者就業支援プロジェクトとして本プロジェクトを展開していく予定です。さらに今回の失敗にもかかわらず,Cambodia Dairoku Inc.廣田社長からは同様の協力を頂けるとのお言葉も頂きました。問題点をきちんと省み,態勢を立て直して再度本事業に取り組んでいけたらと思います。

そしてこの度,本事業を再開すべく新スタッフの募集をしており,現在2名のスタッフ候補がCMCの事務所にて画像切抜きの練習をしているところです。今月末には採用試験を行う予定です。そんな折,つい先日日本から強力な援護射撃がありました。篠原弦一さんという方がCMCバッタンバン事務所にパソコンを寄贈してくださったのです。まさに渡りに舟,パソコン事業にパソコン!!

篠原さん(中央)とスタッフ候補生。

6月3日(火),篠原さんがCMCバッタンバン事務所を訪問してくださり,新スタッフ候補生の練習の様子をご覧になられました。篠原さんからは新品のパソコンとともに暖かい励ましの言葉も頂きました。物心両面のご支援を頂き,本事業を進めて行く上で大変大きな励みとなりました。今後とも本事業を長い目で見守っていただければ幸いです。本当にありがとうございました。

篠原さんとともにスタッフみんなで夕食会を開きました。残念ながら篠原さんとはこの夕食会でお別れとなってしまいましたが,その別れ際,スタッフからも篠原さんの支援に対する感謝の言葉を口にしておりました。

文責:曽田実

2014年6月13日更新