アーカイブ

過去の活動

地雷危険回避教育プロジェクト③******~うまくいかない時もある~

Report |15 Jul, 2013

前回,7月9日(火)

朝7:00事務所を出発

そこで,

ソックチャン・ワンナーさんから情報収集

郡の役所で話し合い

教育局にて活動申請及び情報収集

午前中は順調に事が進み,お昼ご飯を食べた後,学校を2,

午後,

プレイサン小学校へはここを右折。ちなみに,CMCが支援しているボップイ小学校へはここを直進

道中は困難を極めました。

悪路

地雷さえなければ,いい雰囲気なんだけど・・・

異様な雰囲気を感じながら(少々ビビりながら),

プレイ・サン小学校に到着。しかし,誰もいない・・・。何しに来たんだか。

うかつでした。

まだこれからもこの活動は続くので,

途中の民家にいた子どもたち。このMRE事業はまさにこの子たちが対象となる。

文責:現地駐在員 曽田実

2013年7月23日更新

カンボジア現地視察ツアー レポート

7月7日(日)から13日(土)までの7日間にわたって,カンボジア現地視察ツアーを催行しました。お越しいただいたのは,守勢塾の皆様総勢11名。以下,ツアーの様子について報告いたします。

7月7日(日)

ツアーメンバーの皆さんがシェムリアップ空港に到着したのは,夜の10時半。そこからバスに乗って15分でこの日の宿であるタ・プロームホテルに着きました。みなさんお腹が空いているとのことでしたので,チェックインした後,腹ごしらえに街へ出ました。お腹を満たし気分も満たされたところで,翌日に備えてその日は就寝しました。

7月8日(月)

この日は,午前中アキラ地雷博物館を見学し,

地雷博物館にてビデオ上映

朝9時バスでホテルを出発し,約50分かけてアキラ地雷博物館に

昼食をとった後,義足リハビリセンターを訪問しました。ここは,

次に,鬼一二三さんの日本語教室を訪問しました。

7月9日(火)

この日は,シェムリアップ州の隣,

約2時間コーントライ中学校の生徒と交流した後,

7月10日(水)

この日は,アキラ氏が運営するCSHD(=Cambodia Self Help Demining)の地雷撤去現場を視察しました。

その後,

我々が視察しているまさにその時,

地雷原視察後,バンテアイミエンチェイ州を後にし,

7月11日(木)

この日はシェムリアップでの最終日。

さてこの日の昼食では,8日にお会いできなかった鬼一二三さんが

夕方,守勢塾の皆さんは,

このツアーで,

**************************************************

文責: 現地駐在員 曽田実

2013年7月16日更新

地雷危険回避教育プロジェクト②******~MREトレーナー初現場訪問!~

Report |7 Jul, 2013

MRE(地雷危険回避教育)を実施する際に最も大変なのは、事業を行う土地(州、郡、

今回MREを実施する地区は、

今回訪問したトラエンコミューン内にある小学校3校はいずれもJMAS(Japan Mine Action Service)とCMACが地雷撤去後に建設した学校でした。名前も地雷除去機のコマツ建機からきています。

2013年7月10日更新

地雷危険回避教育プロジェクト①******~MREトレーナー決定!~

Report |1 Jul, 2013

地雷・不発弾被害が多い国において、撤去と共に重要視されているのが、被害を未然に防ぐために注意を喚起する地雷・不発弾回避教育。

カンボジアではCMAC(カンボジア政府直轄の地雷撤去団体)をはじめとした地雷・不発弾撤去団体による危険回避教育(MRE)が村のコミュニティレベルで行われています。

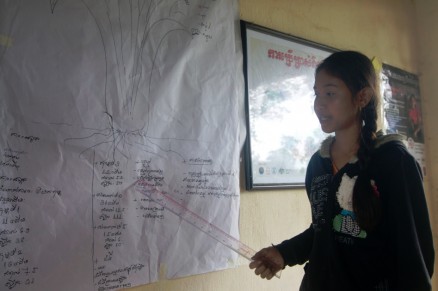

CMACのMREスタッフによる危険回避教育。子供たちに地雷・不発弾の危険性を訴える

カンボジアでは、未だに子供たちが地雷・不発弾と認識せずに遊んでいて被害に遭うケースが少なくありません。こうした現状を受け、CMCでも地雷・不発弾危険エリアでMRE(危険回避教育)を独自に行うプロジェクトを実施する運びとなりました。

今井記念海外協力基金の助成を受け、今年の4月より地雷危険回避教育(MRE)トレーナーの募集を開始。19名という多数の応募があり、その中から見事こちらの3人がMREトレー

彼らは7月と8月の2か月間CMAC指導のもとMREに関す

9月~12月は地雷被害の多いバッタンバン、パイリン、バンテアイ・

2013年7月2日更新

ボップイ安倍小学校の環境改善②

Report |19 Jun, 2013

ボップイ安倍小学校の環境改善も終盤に差しかかりました。何もない校庭に木や花を植え、

2013年6月20日更新

9代目現地駐在員決定!!

初めまして。6月からCMCバッタンバン事務局に赴任しました,

実は私,2008~2010年の2年間,

CMC事務局のあるバッタンバンの町はカンボジアの中でも大きな

さて,個人的なことになりますが,先日,

これから,活動報告を通して,

9代目駐在員 曽田実

2013年6月20日更新

ボップイ安倍小学校 環境改善①

Report |10 Jun, 2013

4月よりボップイ安倍小学校の環境改善に取り組んでいます。学校は建設後9年が経過しているため老朽化が進んでいますが、周囲にはたくさんゴミが散らかっており、全体的に殺風景な様子が学校全体の雰囲気を暗くしていました。まずは子どもたちに掃除をする習慣をつけさせることから始め、その後は校庭に木や花を植えて学校から地域の活性化を目指します。

- 2013年6月訪問時の様子 現在は子どもたちが毎朝掃除をしている。ゴミを溜める場所が若干あいまいだが、全体的に綺麗になった。

2013年6月11日更新

地雷原で生活する人に仕事を!!

29/5/2013

地雷原生活者・

2013年6月10日更新

佐世保青年会議所コーントライ夢中学校訪問

Report |26 Apr, 2013

2013年4月26日、佐世保青年会議所の10名がコーントライ夢中学校を訪問しました。

佐世保青年会議所はコーントライ夢中学校のドナーで、2008 年の学校建設後も定期的に子どもたちへ文房具や遊具を支援して下さっています。

将来の夢について各生徒に質問

校長先生に中学校の現状について話を聞きました。この地域の課題は、

①子どもたちは中学校卒業後に高校へ行きたくても遠くて通えない。

②学校を卒業したとしても、周辺で就職できる場所がない。

夢があっても その先へ進むのがとても難しいのが農村地域の現状です。

今後の支援の在り方として、学校側から優秀な生徒への高校・大学進学支援制度やオンラインでの学習環境の提供等を提案されました。どのやり方が一番効果的で 1人ではなく、この地域全体の発展に繋がるのかを慎重に考えていきたいと思います。

2013年4月28日更新

第17次カンボジアスタディツアー2013

Report |1 Mar, 2013

第17次CMCカンボジアスタディツアー レポート

日時:2013年2月17日~2月26日(10日間)

参加者:全国より14名

訪問地:CHSD地雷原・MAG地雷原視察見学、アキラ地雷博物館、エマージェンシーホスピタル、第5軍病院、ICRC義足センター、鬼一二三日本語教室、トンレサップ湖、一ノ瀬泰造終焉の地、CMCボップイ安倍小学校、CMCコーントライ夢中学校、CMCトゥールポンローみおつくし中学校

ツアーの詳細は、下記のレポートをご覧下さい。

【参加者作成レポートおよび感想】

![]() 武井昴太(第五軍病院、CMCポップイ安倍小学校、エマージェンシー、感想)

武井昴太(第五軍病院、CMCポップイ安倍小学校、エマージェンシー、感想)

![]() 小森茉菜(CMCボップイ安倍小学校、トゥールスレン収容所、キリングフィールド)

小森茉菜(CMCボップイ安倍小学校、トゥールスレン収容所、キリングフィールド)

![]() 松本侑子(トゥールスレン収容所、キリングフィールド、CMAC地雷犬トレーニングセンター、MAG地雷原、感想)

松本侑子(トゥールスレン収容所、キリングフィールド、CMAC地雷犬トレーニングセンター、MAG地雷原、感想)

![]() 十文字宏太(トゥールスレーン収容所、キリングフィールド、MAG地雷原、CSHD地雷原)

十文字宏太(トゥールスレーン収容所、キリングフィールド、MAG地雷原、CSHD地雷原)

![]() 志村由美 (CMAC地雷犬トレーニングセンター、ICRC義足リハビリセンター、一ノ瀬泰造終焉の地、トゥールポンロー中学校、感想文)

志村由美 (CMAC地雷犬トレーニングセンター、ICRC義足リハビリセンター、一ノ瀬泰造終焉の地、トゥールポンロー中学校、感想文)

2013年3月1日更新

不発弾爆発事故で4人のアメリカ人負傷

January 17,2013

事故発生日時:2013年1月15日 午後13時半頃

事故現場:カンボジア コンポンチュナン州 CMACトレーニングセンター

事故状況:カンボジアの政府機関であるCMAC(カンボジア地雷対策センター)のトレーニングセンターで撤去の研修中に不発弾が爆発。4人のアメリカ人が負傷し、そのうち2人が重傷でヘリコプターでバンコクのバムルンラート病院に搬送された。

負傷者の氏名、年齢は公表されていないが3人はアメリカの海兵隊員でカンボジアの地雷撤去隊員に3週間の研修を行うために来ていた。もう1人はアメリカNGO「Golden West Humanitarian foundation」の年配の撤去隊員であることが明らかにされた。

事故の原因は現在調査中。

2013年1月17日更新

冬休みカンボジア地雷原ツアー 報告レポート

12月25日~12月28日にかけて地雷原視察ツアーを催行しました。今回参加したのは福岡・関西から集った総勢19名!!

以下、ツアーの様子について報告します。

飛行機の遅れもあり、ツアーメンバーがホテルに到着したのは午前0時ちょっと前。明日からのツアーに備えて早めに就寝…

12/26

この日午前中はトンレサップ湖観光、午後は鬼一二三日本語学校にて日本語を学ぶカンボジア人学生たちとの交流の後、アキラ地雷博物館にて地雷や不発弾について学びました。

シェムリアップから車で約30分程度離れたロリュオス村から大型ボートに乗って水上生活者が住む集落へ。

ここの住人は皆、高床式住居にて生活しています。現在は乾季なので水位がかなり低いですが、雨季には木の柱が見えなくなるまで水が上昇します。

生活習慣から環境まで日本と全く違った風景に感動、なかにはカルチャーショックを受けるメンバーも…

高床式住居のある集落をさらに奥へ進むとこのような風景が見えてきます。手漕ぎボートに乗って、マングローブの森をゆっくりと散歩するのは気持ちがいいです!

午後は、国際日本文化学園の一二三日本語教室を訪問しました。前列中央の女性が代表の鬼一二三さんです。学校内には生徒さんの書道や俳句などの作品が飾られており、どれも完成度の高い作品ばかりです。

異国の地にて、日本語を勉強している人々に会うととてもうれしくなります。日本に憧れを持って一生懸命勉強し、日本へ留学する生徒さんもおられるそうですが、 結果挫折して帰国する方もいるそうです。どんなに勉強ができても生活面での支援がないと日本での生活は厳しいのが現状です。日本はまだまだ留学生を支援する制度が整っていないそうなので、今後改善できるよう努めていかなければなりません。

写真の彼がアキ・ラー氏です。彼はポルポト時代に少年兵として働き、地雷を埋めるという経験をした人です。内戦が終わった今も地雷被害が多発するこの国で、自分が埋めたかもしれない地雷のせいで罪のない人が犠牲になっていることへの罪悪感から償いとして自らボランティアで地雷撤去を行っています。

カンボジアの地雷や不発弾被害は年々減少傾向にありますが、それと同時に若年層を中心に過去の歴史を知らない人、地雷被害が起こっていることすら知らない人も増えています。過去の過ちを繰り返さないためにも歴史はしっかり学んでいきたいものです。

12/27

この日は午前7時にホテルを出発し、オダーミェンチャイ州のKoun Kriel コミューン, Koun Kriel 村のアキラが活動する地雷原へ向け出発。シェムリアップから地雷原までは約3時間ちょっとだが、道はきれいに舗装されており、途中トイレ休憩をする場所がない以外は快適でした(地元の親切な方々のトイレを使わせて頂きました)

きれいに舗装された道路のちょっと脇から先は完全なる地雷原。アキラ曰く、このトラックが止まっている場所は1年前までは地雷が埋まっていたそうです。今では完全に撤去され、車も通行可能です。

バスからトラックに乗り換えて約5分程でこのような密林に到着。ここはどうやら民家の裏庭のようです。現在地雷はタイ国境沿いを中心に、密林やジャングルの中に埋められたままの状態です。

写真をお見せすることはできませんが、見つかった地雷は旧ソ連製のPMN-2型でした。実際に見るとおもちゃのようですが爆発させた時の威力はすさまじいです。地響きや爆発音といい、処理後はツアーメンバーも無言でした。

今回参加したツアーメンバーはほぼ全員が地雷原に入るのが初めてで、皆さん貴重な体験ができたと喜んでおられました。カンボジアには未だに400~600万個の地雷が埋没されていると言われていますが、地雷撤去には莫大な資金がかかります。地雷被害者を一刻も早

くなくすために今後もアキラ含む地雷撤去団体の活動を応援してい

きます!

12/28

ツアー最終日のこの日は終日カンボジアが誇る世界遺産のアンコールワット遺跡群の見学をし、昼食後に義手義足センターを訪問、夜からはだるま孤児院にて子供たちとの交流&夕食という内容でした。

最初に訪れたのは『タ・プローム』アンコール王朝の王、ジャヤバルマン7世が12世紀に母親の冥福を祈って作った寺院です。

もともとは仏教寺院ですが、後にヒンドゥー教に改宗されたと言われています。

寺院に絡みつくガジュマルの木の生命力は並大抵のものではありません!ちなみに写真左はアンジェリーナ・ジョリー主演の映画『トゥーム・レイダー』のロケ地となった場所だそうです。

もちろん観光客がいっぱいで写真を撮るのにも長蛇の列…

タ・プローム寺院観光の後はアンコールトム遺跡群へ。

ここは遺跡も多く、敷地が半端なく広いので、メインのバイヨン寺院のみを見学しました。

アンコールトムはヒンドゥー教と仏教の混合寺院です。

バイヨンとはバ(美しい)ヨン(塔)という意味だそうです。一つ一つの塔には写真のように四面に人面像が彫られています。

寺院のレリーフはチャンパーとの戦争、中国人兵の行進など当時の様子を物語っている貴重な資料です。

午後は約1時間半、シェムリアップ市内にあるハンディキャップインターナショナルの義手・義足センターを訪問しました。

元々は欧米のNGOの支援によってつくられた施設ですが、ドナーが政府に変わり収益が激減、現在では患者さんへのきめ細やかなサービスを提供することが難しくなっています。

日中は日差しも厳しく、気温も上昇してきて皆さんもだいぶお疲れのようでしたが、午後からは元気にアンコールワットを見学しました。

日中は日差しも厳しく、気温も上昇してきて皆さんもだいぶお疲れのようでしたが、午後からは元気にアンコールワットを見学しました。

朝から夕方までほぼ休憩なしに動き回ったのでみなさん相当お相当お 疲れだったと思いますが、この景色を見るとやっぱり来てよかったなと改めて思いました。この後はツア ー最後の訪問先、訪問先、だるま孤児院にて子供たちと交流&夕食です。

子どもたちはお行儀良く、日本語で歓迎のあいさつをしてくれました。私たちが夕食を食べている間、子どもたちはカンボジアの伝統 的な踊りであるココナッツダンス、フィッシングダス、アプサラダン スなどを披露 してくれました。

以上の日程を終え、皆さん深夜の飛行機にて日本へ帰国されました。

今回のツアーは地雷原視察を中心に、カンボジアの素晴らしい一面 と負の場面の両方を垣間見られるツア ーになれたことを期待してい ます。2月のツア ーは国を一周し、より詳しくカンボジアについて学べる機会を提供しますので是非ご参加下さい!

2013年1月15日更新

ランドマインモニター2012 発表

世界の地雷・不発弾被害者数を調査しているICBL(地雷禁止国際キャンペーン)が毎年発行している「Landmine Monitor2012」(ランドマインモニター)が11月29日に発表された。以下、レポートの概要。

世界の地雷問題の概要(2011年~2012年)

■ 被害者数

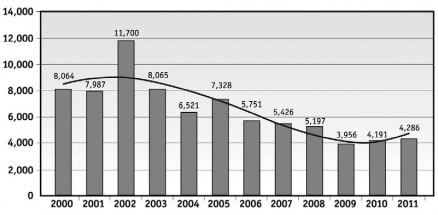

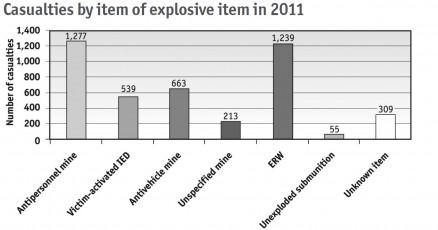

2011年の地雷・不発弾被害者数:4,286人

地雷・不発弾被害者数(2000-2011)

- 前年度の4,191人と比べると、約2%の増加。

- 1日あたりの被害者数は、昨年とほぼ変わらず11人~12人。10年前の2002年と比べると1日当たりの被害者数は32人から約3分の1に減少

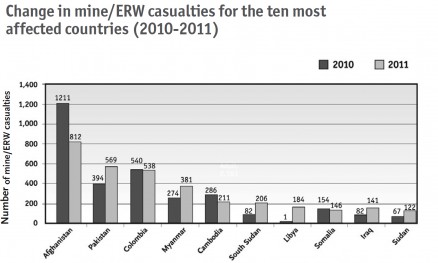

2011年 地雷・不発弾被害者数が100人以上の国

*黒字は対人地雷禁止条約(オタワ条約)未加盟国

*黒字は対人地雷禁止条約(オタワ条約)未加盟国

©ICBL Landmine Monitor2012

- 毎年他のどの国より地雷・不発弾被害を出しているアフガニスタンは、昨年に続き2011年も世界一の死亡・負傷者数812人を記録した。 しかし、この数は2010年の1,211人から3分の1減少し、オタワ条約(対人地雷全面禁止条約)に加盟前1年あたり約9,000人の被害者を記録していた時より圧倒的に減少している。(アフガニスタンは2002年9月11日にオタワ条約締結)

- コロンビアは世界で3番目に多い被害者数538人を記録した。2010年とほぼ変わらないが、世界一を記録した2005年、2006年時の約1200人と比べると劇的に減少している。

- カンボジアは2011年の被害者数が211人で世界5位。昨年の286人から26%減少した。ピークは1996年に記録した4,320人(地雷被害者3,025人 不発弾被害者1,295人)

2010年~2011年 地雷・不発弾被害者数の推移(上位10か国)

- 2011年の地雷・不発弾被害者数は4,286人とされているが、データとして収集されていないものも多く、実際の被害者数はさらに多い。

- 2009年からのモニター調査に基づくと、現在発表されている被害者数より全世界で約1,000人は多いと言われている。

- 地雷撤去のスピードは加速しているが、目標と結果の差は広がっている。

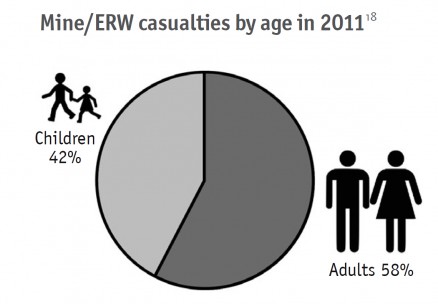

被害者数統計

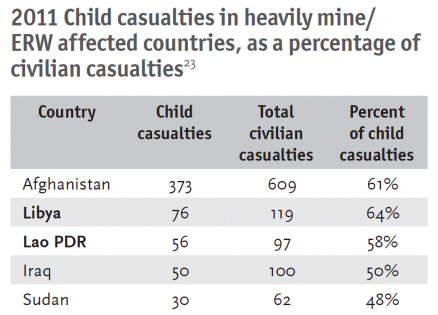

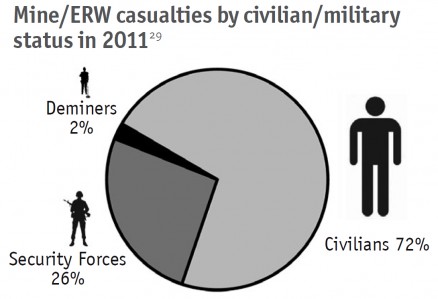

大人: 58%、子ども(18歳未満): 42%。

最も子供の被害が多い国がアフガニスタンで被害者数は373人。子供の被害が、国内被害全体の6割を占める。次いでリビアが76人で同じく全体の6割を占める。

- 1999年から2011年の間で地雷撤去中に負傷又は死亡した地雷撤去隊員は1000人が以上確認された。

- 2011年は撤去中に86件の事故が起きており、2010年とほぼ同じだったが、1999年からの毎年の撤去中の事故の平均件数は67件であり、それと比べると著しく増えている。

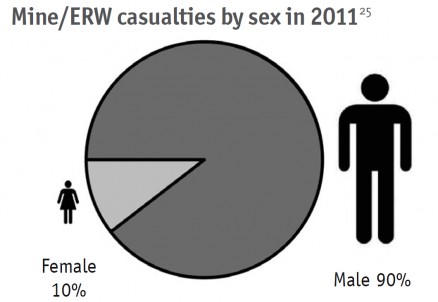

- 撤去中の事故の被害者は男性がほとんどであり、女性の事故は2011年では2件だけであった。(1人は南スーダン、1人はイラク)

- 2011年の撤去中の事故の過半数はアフガニスタンとイラクで起きている。(アフガニスタン:25件、イラク:20件、3位はタイで11件)

地雷汚染国・地域:59か国、6地域 (2012年10月時点)

さらに地雷が埋蔵している疑いのある国が13か国ある。

2012年12月27日更新

国際協力体験ツアー トゥールポンロー中学校訪問

2012年12月18日

千代田区の国際協力体験ツアー参加者のみなさんが CMCトゥールポンロー中学校の生徒たちと交流を行い、また地雷被害者へのインタビューを通し平和の尊さを学びました。

CMCトゥールポンロー中学校は、CMCの現地事務所があるバッタンバン市内から約130km離れたタイ国境沿いにあります。学校は内戦時にクメール・ルージュの勢力が最も強かったマライ郡にあり、この地域は元クメール・ルージュ派の住民がほとんどです。国際協力体験ツアーの皆さんとは、バッタンバン~中学校の中間地点であるバンテアイ・ミェンチャイ州の州都シソポンにて合流し、そこから学校へ向け出発しました。

シソポンからタイ国境の町ポイペトまではタイの援助で綺麗な国道が完成しています。また国道からマライ郡までの道路も中国からの援助で綺麗な舗装道路になりました。しかし、その道路から一歩先は未だに旧道です。写真は通学路でその両端20m先は地雷原です。

12月は乾季の真っ只中にも関わらず、所々に大きな水たまりがあります。水はけが悪いのでぬかるみもたくさんあり、雨季になるとこの道は川と化します。中学校の通学路としてはとても危険です。

約20分の悪路を抜け、ようやく中学校へ到着!校門からはこのように生徒たちが総出で私たちを歓迎してくれました。

詩の授業をしているところです。1クラス50人以上の生徒が共に学んでいます。後方の生徒は3人、4人で1つの机を使っています。

このように、学年が上がるにつれて生徒数が減少していくのがカンボジアの農村地域特有 の傾向です。なぜこのようなことが起こるのでしょうか?

カンボジアの農村地域の住民のほとんどは小規模農家を営む農民です。 農業は天候に左右されやすく、また稲作農家が多いため米作りの時期は雨季に限られています。従って、乾季は慢性的に仕事がない状態です。カンボジア北西部は隣国タイに近いことから、乾季になると仕事を求めタイへの出稼ぎ労働者が多くなります。時期に関係なく長期的に働きに出る人も沢山います。

生徒が学校に来なくなる理由は、

①一家でタイへ出稼ぎに出る

②年齢が上がるにつれて出稼ぎでいなくなった家族の穴埋めをするため勉強する時間がない

などが一番多いです。

お昼ご飯の後は、トゥールポンロー村の地雷被害者2名へインタビューを行いました。

ツアー参加者は積極的に質問したりメモを取ったり真剣に学んでいました。

2012年12月20日更新

現地駐在員レポート vol.1

CMC Report | 8 Nov, 2012

自己紹介とバッタンバンについて

みなさん、チョムリアプスオ!10月よりCMCのバッタンバン事務局に赴任しました、柴田鈴華です。これから活動報告を通して、リアルタイムでカンボジアの今をお届けします。

初回は簡単に私の自己紹介と、事務所のあるバッタンバンについて紹介します。

名前:柴田鈴華(しばたすずか)

出身地:福岡県

About me: 旅行が大好きで、日本をはじめ、海外は南米以外20か国以上行きました。ドライブも好きなので、週末には山、田舎、海などいろんな所によく行っています。その他、料理(作るのも食べるのも)、ファッション、スポーツ、政治、ビジネス、文化などありとあらゆるものに興味があります。

バッタンバンについて

バッタンバンはカンボジアの北西部にある地方都市です。

首都のプノンペンからはバスで約5~6時間、アンコールワットの街、シェムリアップからは約2時間半~3時間です。大きな街ではないですが、ローカルな生活を体験できるということで、欧米からの観光客が多いです。日本人はJICA、NGO等の援助関係者が多く、ビジネス関係では韓国人が多いです。

バッタンバン市内の中心に位置する「Phsar Naht」マーケット

この町にはスーパーマーケットがないので、 食材はすべてここで調達します。市場の中の環境は…びっくりします。特にお肉と魚のコーナー。この前、毛をむしられた鳥たちがそのまま売られているのを見ました。これはまだマシなほうかもしれません…

これはカンボジアの代表的な朝ごはんで、バーイ・サーイ・チュルーク(豚肉ごはん)です。甘辛く味付けされたカリカリの豚肉を白ごはんと一緒に食べます。スープと漬物(?)、チリソースがついてでてくることが多いです。朝からボリューム満点ですが、なかなかおいしいですよ!朝早くから出かける時は、朝食に必ずこれを食べます。カンボジア人の食生活は、朝は外食で、昼と夜は家で食べることが多いそうです。なぜかというと、カンボジアの朝はとても早いから!役所は8:00スタートが多いですが、7:30始業の会社もあるほどです。朝は料理をする時間がないので、露店の朝食屋が大活躍しています!

バッタンバンには大きな2つの像があります。

シヴァ神

写真(左)は、バッタンバン市内のシェムリアップ方面へ行く道のロータリーにあるシヴァ神です。コーントライ夢中学校、トゥールポンローみおつくし中学校のあるバンテアイ・ミエンチャイ州へ行くときに必ず通ります。

ター・ドンボーン・クロニューン

写真(下)は、有名なター・ドンボーン・クロニューンという、お米をおいしくしてしまう棒を持った将軍の像です。プノンペンへ行く道のロータリーにあります。ボップイ安倍小学校へ行くときに必ず通ります。

その他、バッタンバンには古いお寺が6つほどありますが、まだ行ったことがありません。料理が好きなので、町中のレストランには詳しくなりました。外国人向けのレストランも多く、カンボジア料理に飽きたときにはもっていこいです。事務所の隣にはインド・ネパール料理屋があって、値段は少々高めですが、おいしいです。カレーが食べたくなったときに行きます。Street 2には中華料理屋があり、本格的な焼き餃子やチャーハンなどが食べられます。Phsar Nahtの近くには外国人向けのレストランがたくさんあり、カンボジア料理がおいしいのは、Nary Kitchenという個人経営の料理教室兼レストランです。屋台や普通のレストランと違った、手の込んだ家庭料理を食べることができます。おすすめのお店はまだまだたくさんありますが、また後日…。

サクラショップ:日本からのリサイクル品を集めたセカンドハンドショップ

通り沿いにある露店:店の雰囲気はどこも似ています

人も、自転車も、バイクも、車も同じ道を通ります。信号もなく、運転する人も(特にバイク)交通マナーを知らないので、常に注意が必要です。大通りは、朝夕のピークはすごいことになっています。事故が起こらないのが不思議なくらい…

2012年11月8日更新

地雷原での農業トレーニング 閉講式

CMC Report |8 Nov, 2012

2010年、地雷除去後の土地に建設されたトゥールポンロー中学校。地雷除去完了後も未使用のままだった校舎のまわりの土地を開墾して田んぼにした。2012年5月に種籾を蒔いて稲作を開始。農業局の農業技術普及員を招いて、Farmer Field School (FFS) を実施した。

Farmer Field School (FFS) とは農民参加型の実際の農場を学びの場とした農業技術の普及を目指す 手法で国際援助機関、政府機関、NGOによって広く取り入れられている。持続的な稲作技術の習得、 普及が狙いだ。

生徒たちのほとんどは、現金収入はタイへの出稼ぎなどで賄う小規模農家の子どもたちだ。小規模農 家にとって、いかに手をかけずに収量を上げるかが重要な関心ごとである。化学肥料はコストがかか るが収量を上げやすい。強力な除草剤を散布したほうが手で除草するよりも労働コストは安く済む。 しかし、化学肥料によって地力が落ち、農薬が生態系を壊してしまえば長期的には減産してしまい持 続的な農業は望めない。農家は有機農業に関心はあるものの、実際に取り組んでいる農家は少ない。

将来この地域で農業の担い手となる生徒たちを対象にFFSを行なった。農業生態系を理解し、化学農 業資材(化学肥料及び農薬)に頼らない環境と調和した有機農法を学ぶことが目標だ。教室で講義を行 ない、そこで得た知識を学校田で実践してもらった。学校が長期休暇中の7月から9月にかけて6回実 施し、11月8日に農業局の講師たち、副コミューン長を招いて閉講式を行なった。

2012年10月10日更新

対戦車地雷で3人死亡

CMC Report |9 Oct, 2012

対戦車地雷で3人死亡

10月7日、午後4時15分頃、バッタンバン州、サムロー郡、タセーンコミューン、ドーントレット村 で、トウモロコシを収穫して運搬中のハンドトラクターが対戦車地雷を踏み、3人が死亡、3人が負傷した。9月30日に同じくバッタンバン州のラタナック・モンドール郡で7人が亡くなる対戦車地雷事故が発生したばかり。

(写真上:事故現場。対戦車地雷の爆発で大きく穴が開いている。 CMAC撮影)

収穫したトウモロコシを満載して重くなっていたハンドトラクターが大雨でぬかるんだ道にはまった。脱出しようと押していたところ、カートの左側タイヤが対戦車地雷を踏んで爆発した。トウモロコシの収穫が始まり、事故に遭ったトラクターは何度も同じ道を通って運搬していた。また、事故当日、別のハンドトラクターが通った直後だった。 事故があった村は9年前から定住し出した新しい村。この村は畑作が中心で、今シーズンはほとんどの農家がトウモロコシを栽培している。事故現場は畑の中を通っている道で、いままで事故はなかっ た。しかし、この村に内戦時ベトナム軍の基地があり、それに対抗してクメール・ルージュ軍が埋めた対戦車地雷がまだ残っていると思われる。

ぬかるんだ道を通るハンドトラクター。村内の事故現場とは別の場所 CMAC撮影

生存者は3人。Emergency Hospitalに搬送された17才の男性。意識がまだはっきりしていない。

対戦車地雷 TM-46 旧ソ連製 直径305mm、重さ8.6kg、TNT火薬量5.7kg

(写真は火薬が抜かれ安全化されたもの)

一度に多くの命を奪う対戦車地雷事故。しかし対戦車地雷事故を防ぐことは難しい。地雷除去はもちろん事故を未然に防ぐための危険回避教育も行われているが、対戦車地雷の危険性が依然として高いのが現状である。

1. 対戦車地雷探知の困難

地中深く埋められた対戦車地雷の探知が難しい。

– 過去に地雷撤去団体、あるいは村人自身で対人地雷が撤去された土地

– 過去数年間にわたって地雷の事故がなく、または、地雷が発見されておらず、安全と思われていた土地であっても、対戦車地雷が残っている可能性がある。

2. 機械化

以前は人力や牛などで耕作、移動していたが、

– 道が良くなった

– 村人の経済力が上がったために、耕運機、トラクター、トラックなど機械が入るようになり、その重量から対戦車地雷を爆発させてしまう可能性が高まった。

3. 人口の増加

最近、村に入ってきた人が地雷に関する危険情報を知らないために地雷原や対戦車地雷の危険がある道に入り込んでしまう。

4. 耕作

長年の耕作で地中深くに埋められていた対戦車地雷の上の土が掘られて、比較的浅い場所に対戦車地雷が位置するようになり、触雷する危険性が高まった。

2012年10月10日更新

対戦車地雷で7人死亡

CMC Report |2 Oct, 2012

対戦車地雷で7人死亡

9月30日、午後7時半頃、バッタンバン州、ラタナック・モンドール郡、スダオコミューン、バナン 村で、マーケットから帰る途中のハンドトラクターが対戦車地雷を踏み、乗っていた5人が即死、2 人が病院に搬送後死亡、1人が負傷した。

バナン村にはコミュニティー公有の森があり、村の人たちは農業の他に、薪やきのこの採集などで生計を立てている。事故に遭った8人は薪ときのこをスダオマーケットに売りに出かけ、夕方になって帰る途中だった。事故現場はマーケットから村へつながる内戦時よりあった旧道で、被害者の家から 300メートルほど離れたところ。村の人は徒歩や自転車、バイクで毎日行き来しており、事故に遭ったトラクターも過去数年ずっと使っていた道だった。それ以外の農機やトラックはめったに通ることはないという。

この地域では内戦時、クメール・ルージュ軍と政府軍の間で戦闘があり、戦略拠点もあった。この村では地雷除去団体による除去はいままで行われておらず、内戦終結後、村人が自分たち自身で地雷を取り除いてきた。その結果、民家や農地では対人地雷の危険性は高くない。しかし、今回の事故のように旧道では対戦車地雷の危険が残っている。

また、森とその付近には地雷が多く残っているとみなされている。地雷除去は民家、農地、道路、橋などの開発が入るところから優先して行われる。しかし、この森は環境保全されていて開発の対象ではなく、除去の優先度が低いため、地雷除去はいままで行われなかった。

事故は夜に発生したので生存者を病院へ搬送した後、翌日朝から遺体が収容された。CMACによる現場付近の対戦車地雷探知作業も始まり、2日にCMACが現場近くから対人地雷1個を発見した。

ハンドトラクターを運転していた54才の男性と近所に住む17才の女性は生存したが、その男性の25 才の長男と18才の妻、22才の次女、19才の三女と婚約相手の23才の男性、近所に住む25才の男性の6人が亡くなった。19才の三女は今月結婚する予定だった。

葬儀は10月2日に行われた。生存した2人はバッタンバン市内になる救急外科病院、Emergency Hospitalに搬送されたが、10月7日、そのうちの一人、17才女性が事故に因る肺合併症で死亡した。

対戦車地雷による多数の被害者が出たのは、今年2月にバンテアイミエンチャイ州マライ郡で8人が亡くなった事故以来。昨年2011年の地雷・不発弾被害者数は211。事故は全体として減少傾向で、 今年1月から8月までの被害者数は127と、前年同時期の144人から12%減少しているが、例年、雨季が明けた後の11月から事故が増える傾向にあり、楽観出来ない状況だ。

2012年10月3日更新

トゥールポンロー農業トレーニング5

Farmer Field School 5回目

雨季終盤になって連日雨が降っている。学校近くの道は水浸しだ。トゥールポンロー中学校での Farmer Field School(FFS)は5回目。アクセスの悪さにも関わらず、生徒たち60人が参加した。

1. フィールド観察

田んぼへ出てグループに分かれ、稲の生育、水の状況、雑草、虫などを観察する。

2. 農業生態系の講義

教室に戻って、フィールド観察をもとに農業生態系の講義を受ける。

FFSが終わって生徒たちに聞いた。

私の両親はどうやって稲が育っていくか、そんなに詳しくはわかってないけど、ここで教えてもらったことを両親にも教えてあげたいと思います。

ここで学んだことを自分の田んぼでもやってみようと思います。化学肥料や化学農薬を使わず、 安全なお米ができるよう有機肥料や有機農薬を使ってみます。

生徒たちのほとんどは今までにこうした農業のトレーニングを受けたことがない。FFSで学んだこと を活かして実践するだけではなく、家族や親戚、近所の人を通じて、農業技術、知識を彼らの村で広めてくれたらと期待している。

2012年10月3日更新

トゥールポンロー農業トレーニング4

Farmer Field School 4回目

7月、8月と干ばつ気味だったのが、9月に入って雨が多くなった。雨不足で稲の生長に影響が出ていただけに待望の雨だ。Farmer Field School 4回目の9月6日は雨が降ったり止んだり。今回は堆肥を作るので材料となる籾殻、牛糞を運ばなければならないのだが学校付近の道が悪くトラックが入れない。そこで村でハンドトラクターをお願いして運んでもらった。

雨と悪路のせいで生徒たちが集まるかどうか心配だったが、この日、10月から入学する新入生の登録が行われていてたくさんの生徒が学校へ来ていた。彼らにもFFSを受けてもらい、参加者は合わせて 60人となった。

1. フィールド観察

田んぼへ出てグループに分かれて、稲の生育、水の状況、雑草、虫などを観察する。

2. グループ発表

フィールド観察の後、教室に戻って各グループごとに観察結果をまとめて発表する。

3. 雑草

乾田の時とは異なり、水がはるようになって湿った場所を好む雑草が発生してきた。イネ科やカヤツ リグサ科の雑草の見分け方、対策について講義した。

4. 堆肥づくり

牛糞、籾殻、米ぬかを混ぜ、水と以前のFFSで作った有機液体肥料をかけて堆肥を作る。1ヶ月ほど 寝かして完成。

2012年10月2日更新