地雷・不発弾危険回避教育⑯ ~新年度事業始動,新スタッフ加入~

6月5日(木)

前回の報告で,昨年度のMRE(地雷・不発弾危険回避教育)を総括しました。今年度も昨年度に引き続きMREを実施することが決まっており,すでに動き出しています。内容は昨年度とほぼ同様のものですが,昨年度の反省を生かしてより充実した活動にしていけたらと考えています。以下に,今年度の地雷・不発弾危険回避教育事業の概要をまとめます。

◆事業名

地雷・不発弾危険回避教育,人権教育,平和教育

※人権教育及び平和教育は地雷・不発弾危険回避教育に付随するものであり,通常は「地雷・不発弾危険回避教育」と称す。

◆事業目的

1.現在,そして将来において一切の地雷・不発弾事故を撲滅する。そのためにも,子どもたちが地雷・不発弾の危険性をきちんと認識し,遭遇した際の適切な対処法を養い,さらには将来その子供たちが大人になったときに,自分の子どもや地域の子どもたちに適切に指導できる資質を養う。

2.地雷・不発弾被害者をはじめとする障害者の方々が抱えている苦労や悩みを子どもたちに理解してもらい,障害者に対する差別・偏見をなくす。

3.地雷・不発弾の問題を通して,平和を貴ぶ心を養う。

◆事業実施地

カンボジア国バッタンバン州,パイリン特別市,バンテアイミエンチェイ州

さて,先週CMCに新しいスタッフが1名加わりました。名前はトゥアン・ラタナ,現スタッフのラブットと同じ大学・学科の学生です。

トゥアン・ラタナ,22歳

先週1週間は見習い期間として,ラブットがCMACや各地の役場へMREの活動申請を行うのに同行してもらいました。そして今週から本格的に業務に携わってもらっています。新スタッフとともに,今年度のMRE事業を昨年度以上に充実させ,発展させていけたらと考えています。

事務所前にて。

文責:曽田実

2014年6月7日更新

地雷危険回避教育⑮

5月27日(火)

昨年度,当団体で実施した地雷危険回避教育について,最終報告をいたします。

●事業概要

・名称

地雷原エリアの小学校・中学校における,地雷・不発弾回避と障害者人権の理解を目的とした教育活動

・事業の目的

1)地雷・不発弾の危険性を啓蒙し,特に子どもたちの新たな地雷・不発弾被害を減少させる

2)地雷・不発弾被害者をはじめとする障害者の方々が抱えている苦労や悩みを子どもたちに理解してもらい,障害者に対する差別・偏見をなくす。

・対象地

バッタンバン州,パイリン特別市,バンテアイミエンチェイ州

●事業の振り返り

・事業の結果

<5月>

本事業実施に当たり,カンボジア政府直轄の地雷撤去機関であるCMACに協力を依頼し,承諾をもらう。CMACのMRE担当者より「MREは男女1名ずつのペアで実施するのがよい」との指示を受け,男性1名女性1名を募集し,筆記試験及び面接試験にて選考。ラブット,ソカーをMREスタッフとして,またMREスタッフの選考には漏れたがここでCMCスタッフとしてダラーを選考した。

事務所にてMREスタッフ採用試験

左からダラー,ソカー,ラブット

<6月>

CMC事務所にてCMAC担当者による「地雷・不発弾」や「MRE」についての講義を実施。また,カンボジア西部の中からMREの必要性が高い地区を選定。選定した地区は以下の通り。

・バッタンバン州ラタナックモンドル郡

・バッタンバン州コックロロー郡

・バッタンバン州ソムロート郡

・パイリン特別市パイリン郡

・パイリン特別市サラークラウ郡

・バンテアイミエンチェイ州オーチュラウ郡

・バンテアイミエンチェイ州マライ郡

<7月>

MRE実施の対象となる州教育局,郡教育事務所,郡役場へ活動申請を行う。申請が受理された後,活動地区を調査,実施地区(村)を選定する。※バンテアイミエンチェイ州は11月に申請し,受理された。

役場や教育事務所への活動申請

<8月~9月>

学校へ通っていない子どもたちを対象としたMRE活動を実施。実施した地区の村の数及び子どもの数は以下の通り。ただし,この中には実際は学校へ通っている子も少なからず含まれている(詳細は不明)。

・バッタンバン州ラタナックモンドル郡;5村170人

・バッタンバン州コックロロ-郡;4村97人

・バッタンバン州ソムロート郡;4村61人

・パイリン特別市パイリン郡;10村198人

・パイリン特別市州サラークラウ郡;5村136人

学校に通っていない子を対象としたMRE活動(写真はラタナックモンドル郡トラエン町プチエウ村)

<11月~1月>

小・中学校にてMRE活動を実施。実施した各地区の学校数及び児童・生徒数は以下の通り。

・バッタンバン州ラタナックモンドル郡;小学校4校200人,中学校1校117人

・バッタンバン州コックロロ-郡;小学校4校183人,中学校1校71人

・バッタンバン州ソムロート郡;小学校2校107人,中学校1校188人

・パイリン特別市パイリン郡;小学校4校340人,中学校2校157人

・パイリン特別市州サラークラウ郡;小学校4校480人,中学校1校137人

・バンテアイミエンチェイ州オーチュラウ郡;小学校4校196人,中学校1校99人

・バンテアイミエンチェイ州マライ郡;小学校5校473人,中学校1校123人

小学校でのMRE。写真はラタナックモンドル郡プームカンダール小学校。

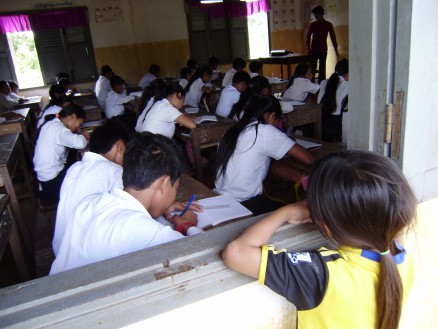

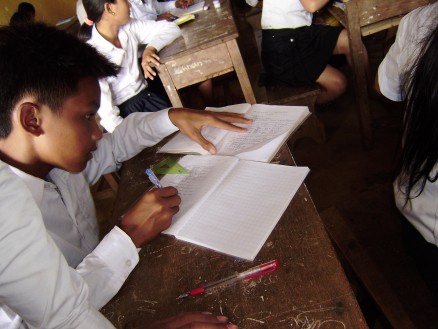

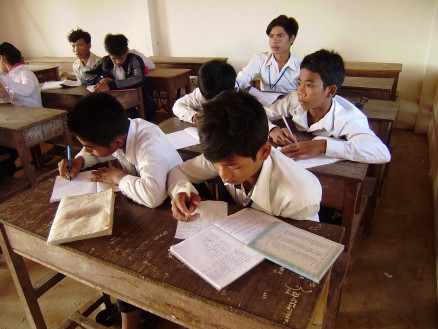

中学校でのMRE。写真はサラークラウ郡ソンテピアップ中学校。

<12月~2月>

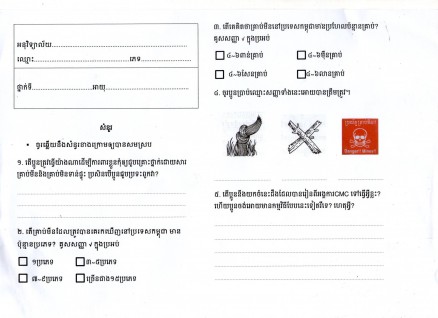

人権教育用冊子500冊作成およびモニタリング調査。モニタリング調査は地雷・不発弾の危険回避などに関して,小学生用(1年生~6年生用)及び中学生用(7年生~9年生用)の2種類の問題用紙を作成してそれぞれ実施。

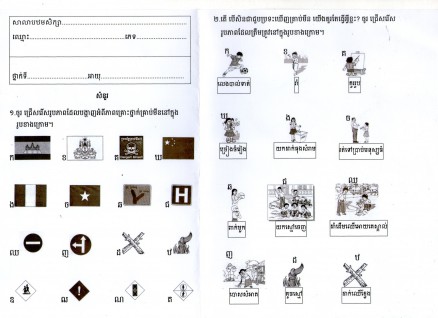

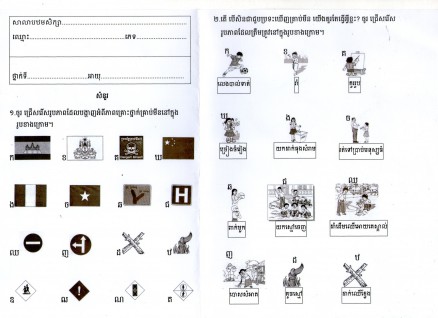

小学生用試験は以下の2問。

第1問(左側);地雷を表す記号もしくは目印を絵の中から選ぶ問題(正解は3つ)。

第2問(右側);地雷に遭遇した時の対処を絵の中から選ぶ問題(正解は3つ)。

小学生用試験用紙

■小学校27校で実施したMRE及びモニタリングの学年毎の結果

| 小学校 |

1年 |

2年 |

3年 |

4年 |

5年 |

6年 |

合計 |

| MRE受講数 |

243 |

261 |

313 |

425 |

416 |

321 |

1979 |

| モニタリング受講数 |

183 |

185 |

267 |

418 |

431 |

278 |

1762 |

| 問題1の正答率(%) |

97.8 |

95.4 |

96.1 |

96.2 |

94.6 |

97.1 |

97.0 |

| 問題2の正答率(%) |

93.9 |

76.3 |

93.6 |

87.3 |

85.7 |

93.8 |

89.3 |

2問とも基本的な知識を問うものであり,全員が正解すべき問題である。結果を見る限り概ね出来ているものと見なせる。第2問はやや正解率が下がっているが,地雷に遭遇した時の対処として,「周辺の草取りをする」「周辺の掃除をする」「目印になる木を植える」「ゴミ箱に捨てる」などの選択肢を選んだ児童がある程度いたことによる。「歌う」「踊る」「絵を描く」を選んだものもいたがそれらはそもそも問題を理解していないと考えられる。

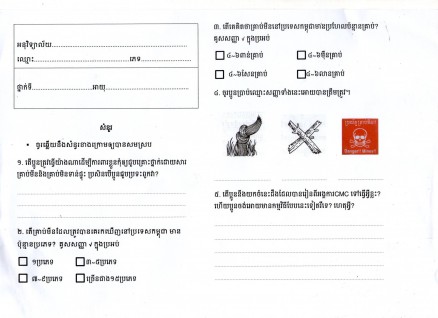

中学生用試験は以下の5問。

第1問(左中);地雷・不発弾に遭遇した時の対処を問うもの(記述回答)。

第2問(左下);カンボジアに存在する地雷の種類数を問うもの(4つの中から選択)。

第3問(右上);第3問はカンボジア国内に敷設されている地雷の数(推定値)を問うもの(4つの中から選択)。

第4問(右中);地雷を表す3つの目印もしくは記号の名称を問うもの(記述)。

第5問(右下);今回MREを受講した感想。

中学生用試験用紙。

■中学校8校で実施したMRE及びモニタリングの学年毎の結果(第1問と第5問は省略。)

| 中学校 |

1年 |

2年 |

3年 |

合計 |

| MRE受講数 |

384 |

310 |

198 |

892 |

| モニタリング受講数 |

375 |

276 |

195 |

846 |

| 質問2正答率(%) |

90.7 |

84.4 |

89.7 |

88.4 |

| 質問3正答率(%) |

62.9 |

80.4 |

82.1 |

73.0 |

| 質問4-1正答率(%) |

98.4 |

98.9 |

97.9 |

98.7 |

| 質問4-2正答率(%) |

98.9 |

98.6 |

97.9 |

98.6 |

| 質問4-3正答率(%) |

98.9 |

98.2 |

97.4 |

98.3 |

中学生へはやや踏み込んだ問題を用意したが,ここでも概ね出来ていた。ただし,地雷被害を防ぐための知識を問うのが趣旨であり,よほどひどいものでない限り(何が言いたいかこちらが読み取れれば)誤字脱字等は大目に見て正解とした。

・事業結果についての評価(所感、および反省点など)

子どもたちに地雷・不発弾の危険性を啓蒙するという目的のもと,対象地区において小学校27校,中学校8校で延べ2800人以上(8~9月の学校へ行っていない子どもを対象としたMREを含めれば延べ3000人以上)の子どもに対して無事にMREを実施できました。また村長や学校の校長,クラス担当の先生など子どもを指導する立場の人にも活動を理解してもらい,協力してもらえたことは,今回のMRE事業が一過性のものに終わらないようにするためにも良かったといえます。ただしクラス担当の先生が皆立ち会ってくれたわけではなく,そこは反省点となります。

担任の先生も前に出て説明を加えてくれています。写真はコックロロー郡プレアポ小学校。

またアンケート調査から子どもを取り巻く環境が一部ではありますが見えたことも今後の対策に繋がります。以下にアンケート調査結果を示します。括弧内は各学年での割合(地雷もしくは不発弾を見たことがある児童・生徒数÷児童・生徒数)です。

|

小学校全27校 |

中学校全8校 |

| 学年 |

1年 |

2年 |

3年 |

4年 |

5年 |

6年 |

7年 |

8年 |

9年 |

| 児童・生徒数 |

243 |

263 |

311 |

425 |

416 |

321 |

384 |

310 |

198 |

| 地雷を見たことがある児童・生徒数 |

31

(13%) |

59

(22%) |

119

(38%) |

184

(43%) |

219

(53%) |

176

(55%) |

213

(55%) |

211

(68%) |

102

(52%) |

| 不発弾を見たことがある児童・生徒数 |

46

(19%) |

68

(26%) |

94

(30%) |

165

(39%) |

211

(51%) |

135

(42%) |

195

(51%) |

187

(60%) |

96

(48%) |

この調査はMRE実施時に子どもたちにアンケート用紙を配り,各自記入してもらったものです(小学1,2年生の多くはまだ字が書けないのでMREスタッフや先生が代筆しました)。子どもたちのほとんどがこのようなアンケート調査に慣れていない中,MREスタッフが丁寧に巡回指導を行って子どもに記入させましたが,正確にこちらの意図を理解していない子どもも少なからずいました。従って,数値自体は正確性を欠いていると言わざるを得ません。それでも実態を探る上で大いに参考になりました。実際,アンケート調査で不発弾を見たことがあると回答した子どもに不発弾の落ちている場所を教えてもらい行ってみたことがありましたが,確かにそこには不発弾が転がっており,それも村人や子どもたちが頻繁に往来するごく普通の道路わきの草陰でした。

写真中央,木の葉の間から不発弾(瓶のような形)が見えます。場所はコックロロー郡チュナルモアン町ソムラオン村

またアンケート調査を通して,情報共有や子どもたちへの意識づけもできました。地雷・不発弾撤去作業は優先順位もあり,すべての地雷・不発弾を見つけ次第一気に撤去できるものではありません。それゆえ,その存在を皆で共有することはとても大事です。子どもたちには改めて「身近に存在するその物体が危険なものである」ということと「危険な爆発物が身近に存在する」ことを意識させることができました。

地雷を見たことがある子たちに自分が見たという地雷を一斉に指さしてもらった。多くの子が地雷及び不発弾を見た経験を持ち,なおかつその種類も様々あるようだ。写真はコックロロー郡ソムラオン小学校。

・本事業の中長期展望(計画)

地雷撤去機関による地雷・不発弾の撤去は着実に進んでおり,地雷事故件数は年々減少しています。また,住民の地雷・不発弾に対する危機意識もかなり進んでおり,一時期の悲惨な状況からは大幅に改善してきています。しかし,地雷・不発弾事故が無くなったわけではなく,いまだに事故は発生しています。撤去されていない地雷・不発弾はまだ相当数残っており(400万~600万と言われている),事故の危険性がなくなったとは到底言えません。実際,かなりの数の子どもが地雷もしくは不発弾を見たことがあると証言していることからも,地域住民にとっては地雷・不発弾は身近な存在であり,常にその意識を持って生活する必要があります。

下表はカンボジア地雷/不発弾被害者情報センターが月ごとに公表している地雷・不発弾被害者数(http://www.cmaa.gov.kh/e_library.php?catid=12)をMRE対象地区における年度別地雷・不発弾被害者数としてまとめたものです。一時的な増加はあるものの年々着実に減少しているのが分かります。しかし,MRE事業を実施した今年度についてみてみると,残念なことに6歳から18歳まで(カンボジアにおける学齢期の子ども)の被害者数はMREを実施した今年度は昨年度の9人から13人に増加しています。しかもこの中には興味本位で不発弾を触った(叩いた)ために死亡したケースも含まれます。事故に遭った13人は今回のMREは受講していなかったようですが,それでも啓蒙活動を行っているすぐ近くの地域で子どもが事故に遭ったという事実は重く受け止めなければなりません。我々としては,啓蒙活動を続けることで状況の改善は図っていくほかありません。

表.年度別地雷・不発弾被害者数

| 年度 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

| 全国の被害者数 |

630 |

411 |

340 |

272 |

229 |

285 |

223 |

147 |

133 |

| MRE対象地区の被害者数 |

204 |

95 |

76 |

109 |

40 |

73 |

47 |

52 |

36 |

| MRE対象地区のこども被害者数(6~18歳) |

36 |

19 |

26 |

34 |

10 |

14 |

13 |

9 |

13 |

※今回のMRE事業に合わせて,日本の年度でまとめています。例えば,2013年度は2013年4月から2014年3月まで。

ほとんどの子どもは家族や先生から何らかの形で地雷や不発弾の話を聞いており,知識としては持っています。特に小学校3年生と5年生の社会科の学習の中で,「地雷」について扱われている単元があり,それが「地雷」について学ぶ貴重な機会となっています。しかし,これは防災訓練のように適切な対処方法を学ぶというレベルではありません。日本の学校が定期的に防災訓練を行うように,カンボジアも定期的に注意喚起と防災対策を目的として,MREを実施することが望ましいように思いますが,カンボジアの学校現場においては,教師個人がいろいろと話して聞かせるということはあったとしても,学校としてそのような活動を行うことはありません(教育省の鶴の一声で突然始まるということは可能性としてあり得ますが)。それ故に,MREのような課外活動はCMACなどの地雷撤去機関やNGOがその役を担うことになるわけです。

またこのMRE活動の中では,危険回避教育と併せて,地雷被害者への偏見や差別をなくすための人権教育の要素も盛り込んでいますが,さらに踏み込んで平和教育にもつなげていけたらとも考えています。世界有数の地雷被害国としての教訓をもとに,問題を風化させることなく,同じ過ちを繰り返さないという思いを子どもたちに持ってもらい,それが脈々と受け継がれるような環境作りをこの事業の中で目指していきたいところです。今回,CMCは初めてMREを独自に実施しましたが,回数を重ねるごとに修正を加え改善していき,MREの一つのモデルができつつあります。今年度も引き続きこのMRE事業を行うことになっており,昨年度の反省を生かしながらより充実したMRE事業を展開できればと考えております。

文責:曽田実

2014年5月27日更新

現地インターンレポート(3)

5月17日(土)

こんにちは、現地インターンの倉持です。現地インターンレポート第3回目、そして最終回になります。

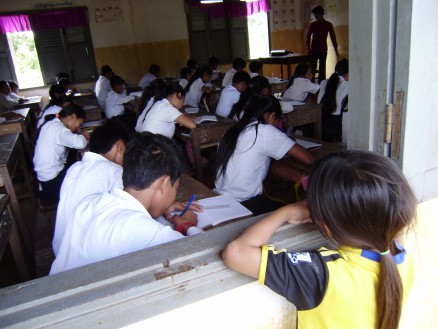

今週は、主に3つの仕事がありました。一つ目は、地雷・不発弾被害者統計データ(カンボジア政府が公表しているデータ)から、CMCの活動対象地域を抽出した表の作成です。スタディツアーの時には、地雷・不発弾事故が頻繁に起きているという印象を持ちました。しかし、実際にデータを見てみると地域差はありますが、年間数件程度とそこまで被害が多いわけではないということがわかりました。また、被害者の中には地雷・不発弾危険回避教育(MRE)を受けたにも関わらず、被害に遭ってしまった人がいました。この事実はMREの在り方を問う、とても興味深いものとなりました。

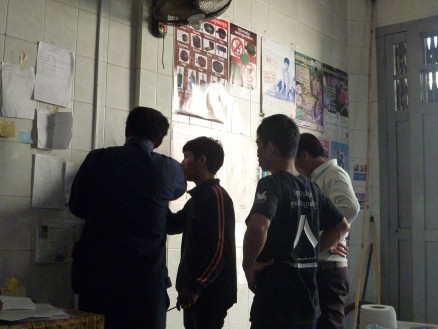

二つ目は、MREのモニタリング調査で行なったテスト結果の集計です。小学校・中学校ともに、どの学年も正答率は高く、危険回避に関する知識の定着がうかがえました。モニタリング調査を通して、小学校低学年では自分の名前が書けない、テストの意味を理解しきれていない、どの学年にも共通している事としては、みんなで一緒に問題を解く(いわゆるカンニング)ため間違えるところが一緒、授業の開始時間があいまい等、カンボジアの教育に関してさまざまな問題も見えてきました。

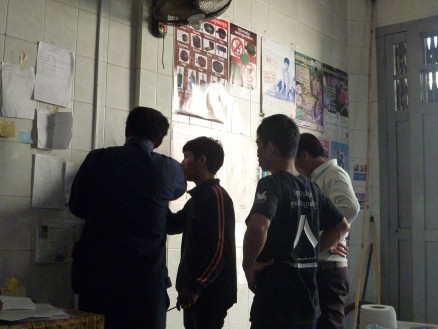

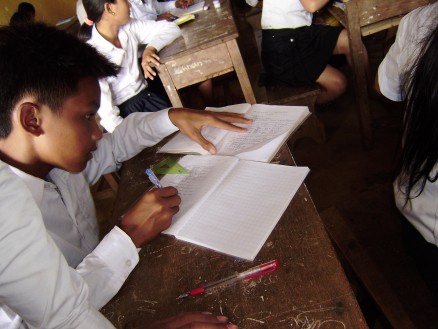

テストをしている様子

そして三つ目は、スタッフ3名(ラブットさん、ダラーさん、ウクさん)のお宅訪問。今週は、祝日が多くスタッフはお休みで家にいるため突撃!お宅訪問をすることになりました。旅行やインターンでカンボジアに来ていても一般家庭をみる機会は中々ないので、貴重な体験となりました。スタッフのラブットさんの家を訪問した際、お父さんにカンボジア人っぽいと言われました。別の場所でもカンボジア人?と聞かれることが何度かありました。カンボジア人に、カンボジア人か?と言われるのはなぜでしょう?肌が焼けて黒いから?醸し出す雰囲気?骨格?理由が何にせよ、カンボジア人と間違われるという事は、カンボジアにとけ込めているという事にしておきます。

畑に行ってマンゴーを採ってきてくれたラブットさん、美味しくいただきました

驚いたことシリーズ第三弾!!とある週末。仕事がお休みなので、朝ゆっくり起きようと思っていたのですが、大音量の音楽で朝6時頃に目が覚めました。2、3時間経っても鳴り止まないので外に出て音源がどこなのか確かめることにしました。ホテルの外に出てみると、目の前に着飾った人たちの大名行列。みんな手に何か持っていて、中には楽器を演奏しながら歩く人までいます。ホテルのスタッフに尋ねると、「あれは、結婚式をしているのだよ。」と教えてもらいました。日本の結婚式とは雰囲気が違うのかな?それにしても、一日中大音量の音楽は…。機会があれば一度、カンボジアの結婚式に出てみたいものです。

宿泊しているホテルの目の前に大名行列が

テントの中に次々と人が吸い込まれていきます

もう一つは、アイスコーヒー。一見普通の?日本でもよく見るアイスコーヒーですが、添えてあるものに注目です。ストローはまだわかりますが、なぜかスプーンが…。かき混ぜるならストローで十分、氷でも食べるのかな?と思いながら一口飲んでみました。『ジャリ』という舌触り。大量の砂糖が沈んでいました。カンボジアでは砂糖入りがスタンダードだそうで、大量の砂糖を溶かすためのスプーンだったようです。それにしても溶けきらないほどの砂糖、一体どれだけ入れているのでしょうか。甘党の私としてはとっても好みの飲み物ですけどね。

氷たっぷり、砂糖たっぷりのアイスコーヒー

この他にも、まだまだ沢山驚いたことがあります。日本では見たことのない毒々しい色をした20cm以上あるトカゲ、100円均一ショップのカンボジア版2500R均一ショップ(1$=約4000R)等々、書ききれないのがとても残念です。是非、カンボジア訪問した際に自分で発見してみてください。

早いものでカンボジアに来てから一か月が経ちます。インターンを始める前は若干の不安があったものの、いざ来てしまったら一か月あっという間に過ぎていきました。現地インターンとして様々な業務に携わらせて頂いて、間近で活動を見ることが出来て、とても充実した一か月となりました。支援する側、支援される側という立場は乗り越えることが出来ませんが、寄り添うことはでき、いかに寄り添って本当に必要とされている支援が出来るかが大切という事を学ぶことが出来ました。また、現場の声を正確に本部に伝えてしっかりと活動をバックアップしてもらうことの重要性を実感しました。さらには現場での苦悩や葛藤も垣間見ることが出来て、これから国際協力に携わっていきたい身としてはとても参考になりました。クメール語ですが、いくつか単語を覚えることが出来ました。大半が料理名な気がしますが…。日本にいてテキストと向き合って勉強するよりも、カンボジアに来て実際に使っていく方のが、覚えが早いように感じます。使ってなんぼ!実戦練習が一番!ということがよくわかりました。帰国してからもクメール語勉強したいと思います。

くらもちゆうか をクメール語で

最後になりましたが、現地インターンとして学びの場を提供してくださったCMCさんに感謝しています。特に、現地事務所でサポートをしてくださった曽田さん、スタッフの皆さん、ありがとうございました。オークンチュラン!!CMCで得たことを今後に活かしていきたいと思います。

事務所にて、みんなで記念撮影

2014年5月20日更新

現地インターンレポート(2)

5月12日(金)

前回に引き続き、現地インターンの倉持がレポートします。今回は、5月5日(月)~9日(金)までの5日間分の業務報告をいたします。

5月5日(月)、スタッフのラブットさんとCMCが行っている地雷・不発弾危険回避教育のモニタリング調査のため小学校を訪問しました。モニタリング調査とは、危険回避教育の授業をしてから1~2か月後に再度訪問し、知識が定着しているかを簡単なテストでみるというものです。本来であれば、このモニタリング調査は3月までに終える予定でしたが、諸事情でこの時期に行うことになりました。しかし、学校に到着してみると休校。そのため、別の日に再度訪問することになりました。

5月6日(火)、スタッフも揃って事務作業の日。しかし開始早々、停電。電気屋さんを呼んでみてもらいましたが、すぐには直らないようです。ひとまず、スタッフと事務用品の買い出しに行き、事務所に戻ってからは限られた電力の中で、領収書の整理を行いました。

修理をする様子をスタッフも心配そうに見守っています

5月7日(水)、曽田さんとコーントライ中学校に追加書籍と清掃用具を届けに行ってきました。帰りは少し遠回りをして、ポイペト(タイからの入国ゲートがある街)を見学して、パイリン経由(タイ国境沿い)で新しく出来た工場を写真に撮り、記録しながら帰宅しました。

5月8日(木)、CMCが行っている障害者就業支援のスタッフ募集のチラシ配布のためにスタッフのダラーさんと農村巡りをしました。障害者就業支援とは、障害を負ってしまって農村での就業が難しい人たちに、パソコンを使って画像の切り抜き作業をしてもらうというものです。いざ、村長のお宅を訪問したら不在で、村を探しまわったり、途中でタイヤがパンクしたり、ぬかるんだ道のためバイクを降りて歩いたりと、ハプニングが多々ありましたが、すべて含めてよい経験になりました。

村長にポスターを渡して説明をするダラーさん(右)

5月9日(金)、ラブットさんと月曜に訪問した学校に再訪問。この日は授業があり、3クラス分調査することが出来ました。テストは回収して後日集計をするそうです。午後には、障害者支援の面接に来た方がフォトショップを使って画像切り抜きの練習をしてみるところ、書類を書くところを見学させてもらいました。

生徒たちに説明をするラブットさん

ここで、業務外ではありますが、バッタンバンに来たらこれは体験すべき!というものを紹介したいと思います。その名は『バンブートレイン』。バッタンバンに線路は通っているものの、バス、トゥクトゥク、バイク等の交通手段が発達したため、現在、電車は走っていません。いまは使われていない線路に、床が竹でできたトロッコに小型エンジンをつけた乗り物を走らせています。乗ってみると、草木の中を駆け抜けて行き、とっても心地良い。線路の継ぎ目がずれているのでガッタン、ゴットンとすごい振動が来ます。行きは快晴の中を走っていきましたが、帰りはスコールに遭ってしまいずぶ濡れになりました。全部含め、いとをかし。

ラブットさんとバンブートレインに乗って記念撮影

どこまでも続いていそうな線路

そして今回も前回同様に、驚いたことシリーズ(勝手に命名)を2つ紹介したいと思います。まずは、これ。見たときの衝撃といったら、もう…。これは、コンテオトリン(日本語でタガメ)。カンボジアでは、コオロギやクモ、ヘビ、タガメなど虫を食べる習慣があり、メジャーなおやつになっているそうです。日本でも、イナゴの佃煮を食べる習慣はありますが、ちょっと食べるのに勇気が必要。私は勇気が無くて食べていません。胃腸に自信があり、勇気がある人は是非カンボジアの食文化に触れてみてください。

コンテオトリン、素揚げなので見た目はそのまま。今にも動き出しそう…

ふたつ目は、動物。カンボジアでは犬・猫・ニワトリ・牛をよく見かけます。その中でもニワトリに注目。私は日本で、ニワトリとヒヨコは見たことがありましたが、その間の成長過程を見たことがありませんでした。カンボジアで初めてニワトリとヒヨコの間の生物を見ることができました。カンボジアでは、車やバイクが凄いスピードで行き来する道を平然と横切る牛、食事をしていると足元にすり寄ってくる猫、道端でお昼寝をしている犬、日常生活の中でたくさんの生き物を見ることが出来ます。

動きが早いので撮るのが大変

早いもので、カンボジアに来て2週間。今週は、バイク移動が多かったです。最初は怖くて、両手でがっちり力を入れて摑まって乗っていたので身体のあらゆるところが痛くなってしまっていたのですが、この1週間でだいぶ慣れました。田舎道(アスファルト整備されていないデコボコ道)も、楽しんで乗っています。むしろ、田舎道の方がアトラクションのようで楽しいかも?と思うようになった今日この頃。

時にはこんな道を進まなければ行けないことも

インターンも折り返し、事務作業や外回りをしてようやくCMCの活動全体を把握出来てきました。クメール語は挨拶適度しか出来ないのでスタッフとの外回りの際など、コミュニケーションに、やや?だいぶ?問題はあるけれど、なんとなく雰囲気とジェスチャーで…。クメール語、帰国するまでにボキャブラリーを増やせればと思います。

2014年5月12日更新

現地インターンレポート(1)

5月2日(金)

はじめまして、現在大学4年の倉持 祐香(くらもち ゆうか)です。

事務所にて

2014年04月21日から約1か月間現地インターンをさせて頂くことになりました。今回は、なぜカンボジア地雷撤去キャンペーン(CMC)でインターンをすることになったのかの経緯も含めて、簡単に自己紹介をしたいと思います。

大学では国際社会学を専攻しており、「児童労働問題」「地雷問題」「難民問題」等、さまざまな国際問題について学んできました。しかし、私にとってそれらの問題は『紙の上の出来事』『遠い国(外国)で起きている問題』でしかありませんでした。そして、「私とは無関係な問題?」「NGOって、どんな活動をしているの?」「 私にできる関わり方って?」と答えを模索する日々を過ごしていました。

そんな時に、2011年03月11日東日本大震災が起こりました。震災後、すぐに福島県双葉町の方々が私の地元に避難してくることになりました。私は衣食住のサポートをするボランティアを行いました。そこでは誰かに言われてから行動するのではなく、自分から作業を見つけて動き、仲間と共に協力して、より生活がしやすくなるようなサポートを心がけました。そして、「自分から動かなければ何も始まらない!受け身でいてはだめ!」という教訓を得ました。

色々と調べていくうちに、NGOにもインターン制度があるということを知りました。そして将来、自分が国際協力とどう関われるのかをじっくり考えるために休学をしてインターンをすることにしました。

昨年は日本国際ボランティアセンター(JVC)東京事務所で1年間インターンをさせて頂きました。実際に国際協力の場に足を踏み入れてみると、視野がグッと広がり、自分の関心分野も少しずつ絞れてきました。また、日本国内で現場を支える活動を間近で見ているうちに、今度は国外の現場での活動も見たいという思いが湧いてきました。

カンボジア地雷撤去キャンペーン(CMC)との出会いは昨年12月のスタディ・ツアー。私の関心分野の一つが「地雷問題」です。スタディ・ツアーでは、地雷撤去団体による地雷・不発弾の処理、義足リハビリセンター訪問、アキラ地雷博物館訪問、CMCが行っている地雷・不発弾危険回避教育の授業、地雷被害者の方から話を聞く等あらゆる角度から地雷問題を見ることができるということですぐに応募したのを覚えています。

参加してみて、CMCは現地の人との距離がすごく近く、寄り添って活動しているなという印象を受けました。そして、現地スタッフとの連携の取り方、現場での信頼関係の構築のプロセス等をもっと間近で時間をかけてみてみたいという気持ちが湧いて、現地インターンとしてお世話になることとなりました。

カンボジアに来て1週間。前回カンボジアに来たときは12月だったので比較的過ごしやすかったのですが、今の時期は日本とは比べようもない暑さ。到着直後は暑さにやられてヘトヘトでしたが、1週間経ってようやく身体が慣れてきました。こまめな水分補給、1日3回の水シャワーは欠かせません。

そして、カンボジアには驚かされることが沢山。今回は2つ紹介したいと思います。

まずは、交通事情。こちらでは自転車で移動をしているのですが、とってもスリリング!ぶつからないようにキョロキョロしながら、そして大量のクラクションを浴びながら毎日ホテルと事務所を往復しています。ふたつ目は、食べ物。珍味?孵化寸前のアヒルの卵をゆでたポンティア・コン、貴重なタンパク源です。カンボジアの人に食べ方を教わって、いざ実食!味は玉子の味なのですが、見た目が…。カンボジアに行ったら一度は食べておきたいもの。私は一度食べれば、もういいかな…。

これからも色々な発見がありそうでワクワクしています。残り3週間、カンボジア文化にどっぷりと浸りながら業務をしていきたいと思います。

初、自転車移動。プノンペンにて

ポンティア・コン。写真が、ブレてるのは怖さから?

2014年5月7日更新

佐世保青年会議所メンバー コーントライ夢中学校訪問

4月27日(日)

4月25日(金),佐世保青年会議所のメンバー10名がコーントライ夢中学校を訪問されました。清掃活動や折り紙紹介,カルタ遊びなどを通して生徒たちと楽しく交流しました。

清掃活動の様子。校舎周辺に落ちているごみを拾いました。

カルタ遊びの様子。佐世保青年会議所の方々がコーカルタ遊びの様子。佐世保青年会議所の方々がコーントライ中学校の生徒用にアレンジして作ったカルタで遊びました。

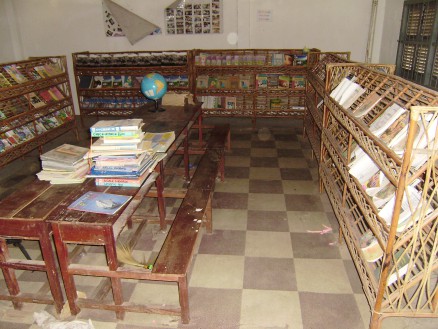

今回の訪問に当たり,佐世保青年会議所より辞書や小説などたくさんの書籍が寄贈されました。

贈呈式。佐世保青年会議所の山下理事長より校長先生に辞書が手渡されました。

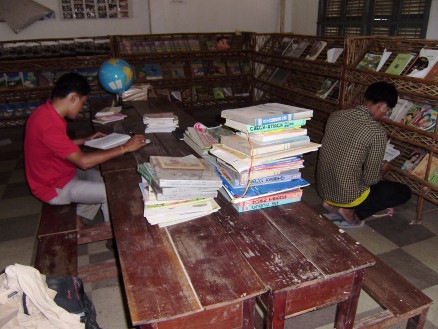

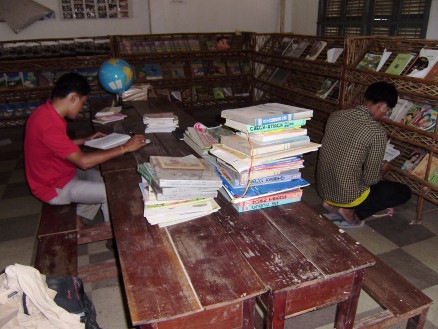

図書室には購入したばかりの本が所狭しと並べられ,早速生徒たちは本を手に取って読んでいました。

真新しい本がたくさん並んだ図書室で読書を楽しむ生徒たち。

近年,都市部ではカンボジア語で書かれた絵本や実用書などの本がどんどん出版されており,子どもも含め,多くの一般人が手軽に読書をしたり知識を深めたりできる環境が整ってきています。しかし,コーントライ村のような都市部から離れた田舎では,そのような本を売っている書店はありません。今回の図書の寄贈により,コーントライ中学校の生徒たちが読書に親しんだり主体的に知識を取り入れたりすることで,日々の学習やさらには中学校生活が充実したものになることを期待しています。

みんなで記念撮影。

文責:曽田実

2014年4月28日更新

クメール正月

4月20日(日)

前回のレポートでも書きましたが,4月14日(月)から16日(水)の3日間はカンボジア国の正月,いわゆる『クメール正月』でした。この期間,プノンペンは住民の多くが帰省していて閑散としますが,バッタンバンでは連日プノム・ソムパウやコンピン・プオイなどの観光地が多くの人でにぎわいました。

プノム・ソムパウの入口。多くの人でごった返しており,警察も臨時で交通整理をしています。

頂上へ向かう階段。狭い階段が一層狭くなっています。

観光地へ向かう人もたくさんいましたが,それ以上に目についたのが沿道で誰彼かまわず水をかける人たちでした。

大人も子供も沿道でバケツ等に水を入れて道行く人を待ち構えています。

そして,通りかかった人に水をかけます。

ナイロン袋に水を入れて,思い切りぶつけるの者もいます。私もバイクにで通過する際何個もぶつけられました。

ホースで水撒き。無差別大量攻撃。

水をかける方もかけられる方も楽しんでいるのですが,バイクを運転している人に突然沿道からナイロン袋の水をぶつけてくるなど危なくてしょうがないです(彼らに危ないという認識はないですが・・・)。濡れるのはしょうがないとして,バイクに乗るにも普段とは違う障害物に気をつけなくてはいけません。

CMCスタッフのラブット曰く,この水かけは昔からカンボジアにある風習ではなく,タイの水祭りをまねして楽しんでいるだけとのことです。その真偽のほどは定かではないですが,いずれにせよ楽しい風習は維持しつつも,バイク事故等が起きないよう公道においてはある程度規制をかけてもらいたいものです。

文責:曽田実

2014年4月22日更新

コーントライ中学校図書室

4月13日(日)

来る4月25日(金),今年も佐世保JCのみなさんがコーントライ中学校を訪問することになりました。今回,コーントライ中学校の生徒たちに辞書や物語りなどの図書を寄贈されるということで,どのような図書を送るとよいかを校長先生,教頭先生と話し合いました。

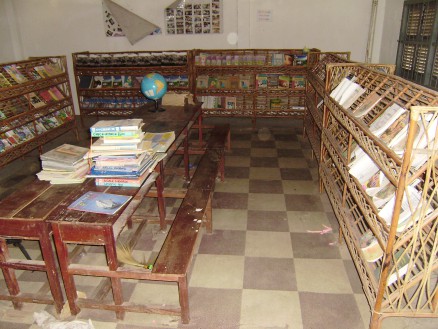

コーントライ中学校図書室の様子。

校長先生(左)と教頭先生(右)で図書室の図書を整理しました。

以前に寄贈されたであろう本が本棚に並んでいますが,そんなにたくさんあるわけではなく,30分程度で在庫の確認が出来ました。後日,生徒たちの学習に役立つ辞書や地図の他,物語りなどの本がたくさんここに並ぶことになるでしょう。

さて,カンボジアは週明け新年を迎えます。公式には4月14日(月)から16日(水)までがお正月休みとなります。小中学校などはいい加減なもので,公式の休日のかなり前に休みに入ってしまいます。都会は比較的ぎりぎりまで授業をしますが,田舎の多くの学校では3月末の時点ですでに正月休みに入ってしまっています。学校はともかくとして,多くの国民がこの正月に帰省します。今週末所要でプノンペンに行きましたが,帰省するために荷造りした車が街中を走っているのを多く見かけました。

プノンペンからバッタンバン方面へ向かう道路。プノンペン市内はどこも大渋滞です。

とにかく荷物は詰め込めるだけ詰め込みます。

中がいっぱいになったら上に乗ります。

この人はこの状態でどこまで行くのでしょう?

流石です。とてもまねできません。

「綱が切れたらどうするんだ」という心配はさておき,皆それぞれの思いを持って帰省していくのでしょう。バッタンバン事務所も正月休みに入り,スタッフたちもそれぞれ帰省していきました。業務はいろいろと残っていますが,ひとまず休戦です。

文責:曽田実

2014年4月14日更新

地雷危険回避教育プロジェクト⑭

4月6日(日)

昨年度,小学校28校,中学校8校を訪問し,延べ1,956人の児童・生徒に地雷危険回避教育を実施しました。

実施した学校及び児童・生徒数は以下の通り。

<バッタンバン州モーンルサイ郡>

・ボップイ小学校,84人

<バッタンバン州ラタナックモンドル郡>

・ソバテピアップコマツ小学校,105人

・スラエトゥナオットコマツ小学校,22人

・プームカンダール小学校,35人

・チョムノアップぺコマツ小学校,38人

・プレイオムポー中学校,117人

<バッタンバン州コックロロー郡>

・プレアポ小学校,24人

・コイヴェーン小学校,59人

・スラエンチュオ小学校,34人

・バンチョーク小学校,66人

・ホップ中学校,71人

<バッタンバン州ソムロート郡>

・ターサーニュトゥボーン小学校,27人

・スンムオイ小学校,81人

・サーマキー中学校,188人

<パイリン州パイリン特別市>

・パンロルム小学校,166人

・クロチャップルー小学校,30人

・オープラウ小学校,56人

・オータヴァウ小学校,88人

・パンロルム中学校,79人

・ボージャカー中学校,78人

<パイリン州サラークラウ郡>

・ボスオム小学校,90人

・スロンミエンチェイ小学校,150人

・ソンテピアップ小学校,177人

・クガオク小学校,63人

・ソンテピアップ中学校,137人

<バンテアイミエンチェイ州オウチュラウ郡>

・コーントライ小学校,118人

・スヌオルトレート98小学校,23人

・スヌオルトレート97小学校,36人

・プリエヴ小学校,19人

・コーントライ中学校,99人

<バンテアイミエンチェイ州マライ郡>

・オーオムパル小学校,48人

・コホスヌオル小学校,119人

・フンセントゥオルポンロー小学校,143人

・ソンテピアップ小学校,65人

・レアスマイミエンチェイ小学校,98人

・トゥールポンロー中学校,123人

現在,モニタリング調査の結果を集計しているところです。集計が完了し次第,結果とその考察をご報告いたします。

文責;曽田実

2014年4月7日更新

NGO駐在員と行く!春休み カンボジアスタディツアー 2014

3月23日(日)

3月16日(日)より「NGO駐在員と行く!春休みカンボジアスタディツアー2014」を催行しました。今回は9名が参加してくれました。

16日(日)

夕方から夜にかけて到着時間はバラバラでしたが,参加者9名全員無事にシェムリアップ国際空港に到着し,タプロムホテルにて宿泊しました。

17日(月)

午前,アキラ地雷博物館に行きました。参加者はまずここで,カンボジアの近代史を通して地雷・不発弾問題及びその背景を学びました。これまでこのアキラ地雷博物館では川広さんという日本人の方が案内してくださっていましたが,つい先日その川広さんが帰国されたため,今回は後任としてこられた田辺さんが案内をしてくださいました。参加者たちも真剣に耳を傾けていました。

案内役の田辺さん。

午後はまず,一二三日本語教室を訪問しました。教室に入るとリヒエン君(愛称マツジュン君)が3月22日に行われるのど自慢大会に向けて歌の練習をしていました。訪れたツアー参加者にもその甘い歌声を披露してくれました。その後鬼一二三先生の授業を生徒さんたちと一緒に受けました。生徒さんたちとの意見交換もでき,有意義な時間を過ごすことができました。

歌を披露するマツジュン君(奥)。

続いて,フィジカル・リハビリテーション・センターへ行きました。患者さんの受け入れ体制や義手・義足づくりなど施設の概要を説明してもらい,患者さんのリハビリの様子も見させてもらいました。また,患者さんと直接お話しする場も設けてもらいました。

患者さんのリハビリの様子。

18日(火)

この日は午前にCMCが支援している中学校の一つであるコーントライ中学校に行きました。自己紹介等簡単なあいさつを済ませた後,各クラスの授業を見学させてもらいました。第9学年(中学3年)のクラスでは物理の授業が行われました。授業内容は日本の高校物理のような高度な内容も含まれており,「日本より難しいことをやっている」と見学した参加者たちも驚いていました。将来教師を目指している人やアルバイトで塾講師をしている人もいて,関心は高かったようです。

自己紹介はカンボジア語でしてもらいました。どこまで伝わったかは定かではありませんが・・・。

午後は,CMCが支援しているもう一つの中学校,トゥールポンロー中学校へ行きました。ここではまず,生徒のお母さんが作ってくれたお昼ご飯を頂き,その後は生徒たちからカンボジアの伝統的な遊びを教わり,一緒に遊んで過ごしました。参加者の皆さんも汗だくになりながら楽しみました。

ハンカチ落としにとてもよく似た遊び。

19日(水)

この日の朝はまずトンレサップ湖へ行きました。トンレサップ湖は伸縮する湖として知られ,3月のこの時期は水位が下がり,面積も相当に小さくなっていますが,それでも日本の琵琶湖をはるかにしのぐ面積を誇ります。湖上の店に一時立ち寄りましたが,ここでは生け簀で飼われている(?)ワニを見たり,現地の子どもがつれて来た巨大な蛇を見たり触ったりすることもでき,いろいろと楽しめました。

体は大きいが人畜無害。けっこう心地よい肌触り!?

カンボジアではどこの家にでもあるハンモック。ハンモック初体験の人も多く,恐る恐る試してみますが,ひとたび寝てみるとその不思議な感覚(心地よさ)に思わず笑みがこぼれます。

午後はまず,シェムリアップの繁華街からバスで約1時間走ったところにあるベンメリアという遺跡に行きました。ここは,映画「天空の城ラピュタ」に出てくる城のにとてもよく似た遺跡です。内戦等の影響で城の石垣は多くが崩壊していますが,それこそがまさに崩壊したラピュタを彷彿させられます。ラピュタを知らなくても十分に楽しめる場所ではありますが,ラピュタ好きにはどうしてもラピュタと重ねてみてしまう(むしろそのために行く?)遺跡です。

巨大な木の根が城壁を覆い,パズーとシータが城に降り立ったときの情景を思い起こさせます。

続いて「Little Angels」という孤児院に行きました。ここでは子ども達が工芸品である影絵を作り,その収益を運営費に当てている孤児院です。外観は子ども達が工芸品を作る影絵工房であり,孤児院という感じはまったくしませんが,奥には子ども達の寝室などもあるれっきとした孤児院です。子どもに労働をさせているという批判も一部にはあるようですが,子ども達は作業を通していろいろなことを学び,成長していっているように思えます。子どもが心身ともに健やかに育つための環境はどうあるべきか,カンボジアだけでなく日本も含め,いろいろと考えさせられます。

施設の代表であるラタナックさん(一番右)に施設の概要を説明してもらいました。

20日(木)

最終日のこの日は終日アンコール遺跡群を観光しました。暑い中汗だくになりながらも(中には歩き疲れてへとへとになりながらも),皆さん世界遺産アンコール遺跡群を堪能されました。

有名な遺跡の一つ,タプロム遺跡(宿泊しているホテルと同じ名前の遺跡)。木が城壁と融合してます。これもまたラピュタっぽいと思ってしまうのは,ラピュタファンの性・・・。

夜,帰りの便がややバラバラでしたが,皆そろって空港へ行き,それぞれに思いを秘めて帰国の途に就きました。

今回のツアー参加者は非常に好奇心旺盛で,訪れた場所だけでなく,道端で売られている食べ物などにも非常に興味を持ち,積極的に食べていたのは印象的でした。ただ,コウロギや小型のカエルは比較的食べる人が多かったですが,フルーツの王様ドリアンやポーンティアコーン(孵化する直前のアヒルの卵)は食べられない人が多かったです。しかし,「挑戦したけどやっぱり無理だった~」というのもまた貴重な経験ではなかったでしょうか。いずれにせよ,日本にはない文化や風習に触れることはそれだけで刺激になるし,逆にそれを通して改めて今まで意識しなかった日本のこと,さらには自分のことを意識できるきっかけにもなり,それが成長につながると思います。将来進む道はそれぞれ違ったとしても,このスタディ・ツアーが参加者の皆さんにとって刺激となり,今後の人生を豊かにする一つのきっかけとなればとてもうれしい限りです。また機会があったらカンボジアに遊びに来てください。

文責:曽田実

2014年3月25日更新

地雷被害者のためのラジオ放送『Voice of Heart2013-2014』

3月9日(日)

3月2日(日),シェムリアップのラジオ局にて『Voice of Heart2013-2014』を放送いたしました。出演者は,前回の現地活動レポートでも紹介したソーン・トリーさん(26歳)。

リハビリテーションセンターでのソーン・トリーさん。彼の左側にあるバイクは彼のもので,普通に乗りこなしていました。このバイクに乗ってプレアヴィヒアからシェムリアップまで来たそうです。

本来ならバッタンバン局で放送したものをシェムリアップ州およびバンテアイミエンチェイ州にて再放送するはずでしたが,バッタンバン局の機械の不具合により第5回放送分を録音できず,急きょその埋め合わせとしてシェムリアップのラジオ局で取り直すことになったのでした。今回は,スタディ・ツアーで訪れたリハビリテーションセンターで出会ったトリーさんに出演を依頼し,快諾してもらったことで実現した放送でした。ちょうどその時付添で一緒にいた恋人のターさんにも出演してもらうことになっていたのですが,ターさんの方が用事で出演出来なくなったため,トリーさんのみの出演となりました。

トリーさん(左)とターさん(右)。

トリーさんは,2011年プレアヴィヒア寺院を巡るタイとの紛争時に兵士として国境を警備しており,タイからが放ったクラスター爆弾により左足を失いました。足を失ったときは,深く落ち込み,将来を悲観したそうですが,自分と同じ境遇の障害者仲間の励ましで生きる希望を見いだせるようになったそうです。また事故後に知り合った恋人の存在も生きる希望となっているようです。

決して順風満帆ではなく,今も非常に困難は多いですが,明るくそして前向きに今のことや将来のことを語ってくれました。彼が同じ境遇の障害者仲間に励まされたように,彼自身もまた他の障害者を励ます存在であるだろうし,今後もそうであり続けることを願うばかりです。障害を負った方々の苦しみは,その当事者にしかわからないものかもしれませんが,それでもこのラジオ放送を通して,障害を負いながらも前向きに生きる人たちの声を聴いて,少しでも励みにしてもらえればと思います。

時おり笑顔も見せながら,自身の思いを語ってくれました。

ラジオDJと記念撮影。

文責:曽田実

2014年3月11日更新

第18次CMCカンボジアスタディツアー

3月1日(土)

2月15日(土)より第18次CMCカンボジアスタディツアーが催行されました。今回は10名がご参加くださいました(うち2名は途中参加)。

15日(土)

深夜,CMC大谷理事長とともに8名の参加者の皆さんがプノンペン国際空港に到着されました。日本での大雪の影響で,もしかしたら来られない方も出てくるのではという心配もありましたが,何とか全員無事にツアーに参加することができました。

16日(日)

午前中にトゥールスレン博物館へ,昼食後プノンペンの中心街にあるソリア・ショッピングセンターへ行き,その後キリングフィールドへ行きました。トゥールスレン博物館とキリングフィールドはポル・ポト政権時代の大量虐殺の主要舞台であり,その凄惨な様子を残す場所です。一方ソリア・ショッピングセンターは目覚ましい経済成長を遂げ,急速に変化するプノンペンを象徴するような近代的なショッピングセンターです。この日私たちは暗い過去と,活気あふれる現在を対比しながら各地を見てまわりました。

17日(月)

朝一番,先ずは現在建設中のイオンを訪問しました。日本でおなじみのイオンがカンボジアにも進出するのを見ると,日本とカンボジアが援助・被援助という関係だけではなく,経済活動や文化交流を通してどんどんと身近な存在になってきているんだなということを実感します。

AEONの模型を前にCMC理事長大谷が説明をしています。

AEON建設現場

次に,CMAC(Cambodia Mines Action Center,政府機関でありカンボジア最大の地雷・不発弾撤去組織)の本部を訪問しました。ここでは,CMACの活動概要やカンボジアにおける地雷・不発弾の撤去状況などの説明を受けた後,CMC理事長大谷が昨年行われたCMC15周年記念式典の冊子をCMACに贈呈し,これまで築いてきたCMACとCMCの協力関係を改めて確認しました。

CMAC本部にて記念撮影

午後はプノンペンから国道5号線沿い,コンポンチュナン州にあるCMAC地雷犬訓練所を訪問しました。地雷犬とは地雷を探知する犬のことです。地雷探知は通常金属探知機を使いますが,金属片が多く散らばっているような地雷原などでは探知機が無駄に反応してしまい,その度に作業の手を止め確認しなければならず非常に非効率的です。そのような場所では,火薬のにおいを嗅ぎ分けることができる地雷犬(地雷探知犬)が金属探知機にとって代わって活躍します。犬を訓練していく上で,犬と人間が信頼関係を築いていくことがとても重要だと訓練所所長のペニュ・サバートさんはおっしゃっておられました。訓練中はもちろん,宿舎での寝泊りの際も犬は主人の傍らにおり,まさに寝食をともにして過ごして互いの信頼関係を築いています。殺伐とした地雷原において,常に危険と隣り合わせの地雷撤去作業が今も行われてはいますが,そこには厚い信頼関係のもと,心の通った仕事がなされているんだなと思うと何だかとても感動します。

地雷犬の訓練の様子。

午後4時地雷犬訓練所を後にし,コンポンチュナン州からさらに国道5号線を北上し,夜7時半バッタンバン州に到着しました。バッタンバンにはこの日から4泊滞在しました。

18日(火)

午前,MAG(Mines Advisory Group,地雷・不発弾撤去を行う国際NGO,イギリスに本部を置く)が地雷撤去を行っている地雷原(パイリン州)を視察しました。まずは地雷原についての情報や地雷撤去の方法など,実演も交えてとても丁寧に説明してもらい,その後,実際に地雷原に入り,地雷探知から爆破処理までを見学しました。爆破処理の際は,ツアー参加者の中から中学生の十文字壱圭君が代表で爆破処理スイッチを押しました。見た目は小さな地雷ですがその爆破の威力はすさまじく,スイッチを押した壱圭君も相当驚いた様子でした。

MAGによる地雷撤去作業のデモンストレーション

地雷原。今立っている場所のすぐわきで地雷が発見されました。

午後,バッタンバン市内にある軍病院を訪問しました。カンボジアでは地雷問題とともにエイズ問題も社会に深刻な影響を与えてきました。現在もその問題が消えたわけではありませんが,地雷問題と同様,医療体制の整備や啓発活動のおかげで状況は年々改善されてきています。ここでは,この軍病院をはじめ,周辺の病院やバッタンバン州全体,カンボジア国全体における苦難の時期から現在に至るまでの状況を詳しく説明してもらいました。エイズ問題をはじめ,さまざまな医療問題を良くしていきたいという病院関係者の皆さんの思い,そしてその努力が着実に実ってきていることがとてもよく伝わってきました。

軍病院の副院長さんから,エイズ問題を中心に,カンボジアの医療問題についての説明を聞きました。

19日(水)

午前,ボップイ安部小学校へ行きました。ここでは,前日の夜から途中参加された2名の歯科医さんによる歯科検診が児童たちに対して行われました。歯科医さんに加え他の参加者さんも助手(記録係)をしたり子どもたちを整列させてくれたりと,協力してくださったおかげで何とか無事終えることができました。歯科医さんたちは検診結果を見ながら「日本と比べて虫歯の子の割合が多い」とおっしゃっておられました。村の衛生環境の整備や村人の意識の改善も今後の課題といえるでしょう。

ボップイ小学校での歯科検診の様子。

午後はまずCMC事務所に行き,CMC事務所の業務,特に障害者の就職支援事業として行っているパソコン業務の様子を見てもらいました。私の留守中(スタディ・ツアーのため)スタッフが事務所をきちんと掃除してくれていたので,安心して参加者の皆さんを事務所に案内することができました。とはいえ,参加者の一人から「テーブルに埃がかぶっている」との指摘も受けました。今後はより細かいところにも気を配れるよう指導していければと思います。

CMC事務所にて記念撮影。

夕方,バッタンバン市内から西へ10数㎞行ったところにあるワット・プノム・ソムパウという小高い山の上に建てられた寺院に行きました。山頂からはバッタンバンの広大な田園風景が一望でき,山の奥には鍾乳洞があるとても神秘的な場所ですが,何せ急な階段を上らなくてはならず,気が付けばどんどんと脱落者が出てきて,最終的にはおよそ半分の人数にまで減っていました。ここにも「キリングケイブ」と呼ばれるポル・ポト政権時代大量虐殺が行われた場所(洞窟)があり,体力の残っている者だけで行ってきました。

20日(木)

この日は午前にコーントライ夢中学校,午後にトゥールポンローみおつくし中学校に行きました。いずれも歯科医さん2人による生徒たちへの歯磨き指導が行われました。中学生たちもその重要性は理解しているようで,熱心に講義に耳を傾けていました。

歯科医さんによる歯磨き指導。

今回の中学校訪問(コーントライ中及びトゥールポンロー中いずれにおいても)で一番の盛り上がりを見せたのが,同じ中学生の十文字壱圭君による剣道の実演でした。壱圭君は自身の通う中学校の剣道部で主将を務めており,今回の交流において日本の武道である「剣道」をカンボジアの同世代の子どもたちに紹介するため,竹刀や胴着をわざわざ日本から準備してくれていました。最初は剣道がどんなものかを知ってもらうために日本での試合の様子を写したビデオを上映し,壱圭君自身が素振りを披露しました。その後,私やツアー参加者の武田さんが教室の外で壱圭君と立会いを始めると,あっという間に生徒たちが集まり周りを取り囲みました。そして,生徒の中からも挑戦者が現れると周りの生徒たちも最高潮に盛り上がり,壱圭君と挑戦者の立会いに熱い視線を送っていました。数名の挑戦者との立会いを終えると,壱圭君はすっかり人気者になっていました。短い時間でしたが,実に刺激的で楽しい文化交流となりました。

トゥールポンロー中学校にて生徒の挑戦を受けて立つ壱圭君

21日(金)

午前,バッタンバン州バベル郡にてCSHD(Cambodia Self Help Demining,アキラ氏が隊長として率いる地雷撤去団体)が地雷撤去活動を行う地雷原を見学しました。隊長のアキラさんが不在だったため,副隊長のソムボーさんの案内のもと,地雷撤去作業から爆破処理までを見学しました。

地雷原視察を終え,午後はシェムリアップに移動しました。午後3時半過ぎ,シェムリアップについてすぐ市内のフィジカル・リハビリテーション・センターを訪問しました。職員から施設についての説明を受けたあと,患者のリハビリの様子を見学させてもらいました。そこで,2011年にプレアヴィヒアでおきたタイとの戦闘により負傷した患者さんと出会い,お話を聞きました。彼の名前はソーン・トリーさん,年齢は26歳。当時兵隊としてその場にいて,タイが放ったクラスター爆弾により右足を失ったそうです。トゥリーさんには負傷後に出会ったという恋人(チョーン・ターさん)がいて,その恋人がちょうどそのとき付き添いとして施設に来ていました。現在CMCではラジオ番組「Voice of Heart」をシェムリアップにて放送中ですが,ちょうど1回分の放送の出演者を探していたところで,この2人に出演をお願いしたところその場で快諾してくれました。ただ後日連絡を受け,彼女のほうが都合が悪くなり出演できないとのことで,結局出演はトゥリーさん一人となりました。次回の現地報告でこの放送時の様子をご報告いたします。

トリ―さん(左)とターさん(右)

続いて,鬼一二三日本語学校を訪問しました。この日鬼先生はご不在で,代わりに昨年カンボジア国内の日本語スピーチコンテストで優勝したニアック・ワンナー君(通称オリオン君)が代理講師として授業する様子を見学させてもらいました。ワンナー君は授業の終わりに昨年コンテストで優勝したときのスピーチも披露してくれました。彼は今年の4月に那覇の日本語学校へ特待生として招聘される予定だそうです。これを機に彼には更なる飛躍を遂げてもらいたいものです。

代理講師ワンナー君の授業。

22日(土)

朝,まずは戦場カメラマン一之瀬泰造のお墓を訪れました。シェムリアップの地で若くして命を落とした一之瀬泰造氏の生き様に思いを馳せたあと,今度はその足でアキラ地雷博物館に行きました。ここではアキラの功績や活動を紹介した展示物などを見て回り,さらにはカンボジアにおける地雷・不発弾問題など学びました。

午後は「Little Angels」という子どもたちが民芸品である影絵を創作している孤児院を訪問しました。ここでは,創作の様子を見学できるだけでなく,子どもたちと一緒に創作活動をさせてもらうこともできます。この工房には子どもたちが作ったたくさんの作品が販売されており,その収益がこの孤児院の運営費となり,また自分の作品が売れることで子どもにとっての励みともなります。参加者の皆さんもそれぞれ気に入った作品を購入し,その作品を作った子どもたちと記念撮影をして帰られました。

参加者の皆さんも子どもたちとの創作活動を体験できました。

23日(日)

最終日となるこの日は終日アンコールワット遺跡群を観光しました。そして夜,皆さん心地よい疲れと余韻を残し,帰国の途に就かれました。

今回のスタディ・ツアーではプノンペンから始まり,コンポンチュナン,バッタンバンを経由してシェムリアップにいたるまで実にさまざまな場所を訪れ,地雷問題を中心に,首都プノンペンの発展の様子,開発の遅れた田舎の状況,医療問題などなどカンボジアにおけるさまざまな側面を見てまわり,そしてさまざまな人たちと交流できました。これを機に,参加者された皆さんがカンボジアに親しみを持ち,またカンボジアに遊びに来てもらえたらとてもうれしく思います。

文責:曽田実

2014年3月3日更新

地雷被害者のためのラジオ放送『Voice of Heart 2013-2014』

2月8日(土)

前々回の現地報告の中で,ラジオ放送の期間前半(第1回から第3回まで)の様子をご紹介いたしましたが,今回は後半(第4回から第6回(最終回))の様子をご紹介します。

小学校教諭のサットさん。家族のことについていろいろと話をされました。

ワットさんの勤務する小学校に通うトン君(12歳,6年生)。緊張しながらも一生懸命話をしてくれました。将来の夢は学校の先生とのことです。

中学3年生パウ君。少し照れながらもしっかりと自身のことについて話をしてくれました。

パウ君(右)と同じ中学校に通う同級生のヴィレア君(左)とレアスマイ君(中央)。友情について語ってくれました。

気心の知れた仲間同士で出演したこともあってか,終始リラックスした様子でした。現在3人とも中学3年生ですが,来年度はそろって高校に進学する予定とのことです。

最終回を飾ったのはCMCスタッフのチャンティ。過去のつらい気持ちや現在の様子また将来への思いを語ってくれました。

「始めたばかりでまだあまりうまくない」という断りつつも,ギター弾き語りも披露してくれました。

さて,バッタンバン州にて6回にわたって放送してきたラジオ番組『Voice of Heart2013-2014』を今度は,シェムリアップ州及びバンテアイミエンチェイ州にて再放送いたします。できるだけ多くの人の耳に,そして心に響いてほしいものです。

文責:曽田実

2014年2月10日更新

パソコン技術訓練による地雷被害者・地雷原生活者収入向上プロジェクト④

2月2日(日)

1月8日より順調に滑り出したかに見えたバッタンバンでのパソコン業務ですが,思わぬ事態が発生しました。2人のスタッフのうちの一人スレーン・ハイが20日,一身上の都合により仕事を辞めて実家に帰ってしまったのです。2ヶ月の訓練を経てようやく仕事が始まった矢先での辞職で,こちらとしてもとても残念です。現在,事務所ではもう一人のスタッフ,ロン・チャンティが一人黙々と切り抜き業務を行っています。今後しばらくはチャンティ一人で業務をこなしていくことになりますが,慣れてきたころにまた募集をかけ,少しずつスタッフを増やしていく予定です。

さて,そのチャンティですが,順調に業務をこなしているように見えていましたが,つい数日前「辞めようかと考えている」と訴えてきました。「チャンティお前もか!?」と思いましたがよくよく聞いてみると,「自分はほかの人(プノンペンのダイロク社員)のようにうまくやっていく自信がない」「CMCに迷惑をかけたくない」とのことでした。チャンティは自身の境遇もあるとは思いますが,自信を持てないために悲観的になりすぎ,なおかつ周りの目を気にしすぎるところがあるようです。また,自ら望んで応募して得た仕事ですが,ずっと田舎で暮らしてきた彼にとってここ数ヶ月での生活環境の激変も精神的に大きな影響を与えているようです。

私が見る限りでは能力は低くないし,まじめでこつこつやる性格で着実に伸びるタイプだと思っています。考えすぎてしまう性格はなかなか直せないとは思いますが,業務をこなしていきながら,少しずつ着実に自信をつけていってもらいたいです。

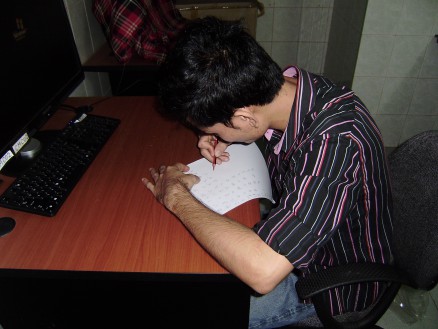

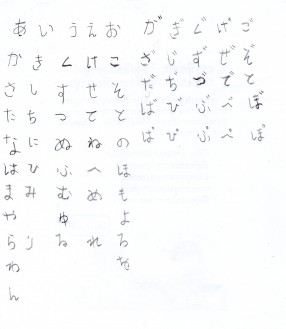

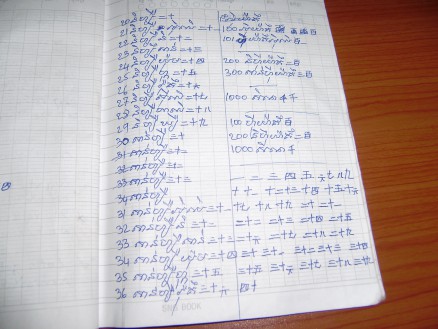

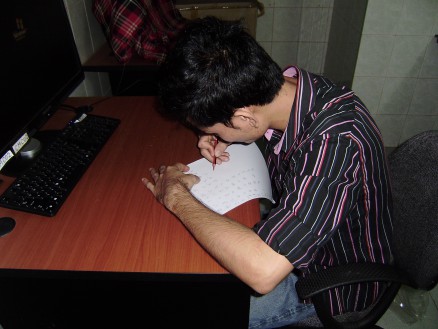

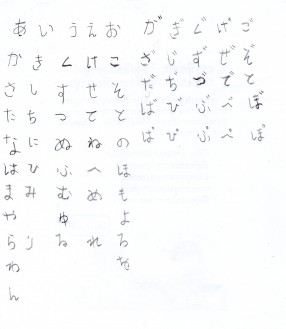

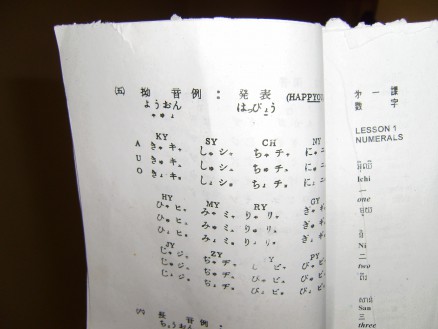

以前現地活動レポートの中でチャンティが日本語の勉強も独自に始めたと書きましたが,現在ひらがなをほぼ覚え,「おはようございます」「さようなら」等の簡単な単語も書けるようになってきました。さらに,実は日本語だけでなく,ギターも始めたようです。悲観的に考えすぎる性格ですが,好奇心旺盛で行動力もかなりあるようです。まずはいろいろな面で自信をつけていき,仕事や余暇を楽しんでもらえたらと思います。そのうえで,今後CMCの貴重な戦力として活躍することを期待しています。

チャンティにひらがなの試験をしています。何も見ず,思い出しながら書いています。

チャンティの書いたひらがな。

休日近隣住民をちょっと気にしながら部屋でギターの練習をしています。そのうち日本の歌を弾き語りするかも?

文責:曽田実

2014年2月3日更新

地雷被害者のためのラジオ放送『Voice of Heart2013-2014』

1月17日(金)

昨年12月29日(日)に始まったラジオ放送『Voice of Heart2013-2014』もはやくも後半にさしかかってきました。出演者の皆さんは誠実に自身の経験や思いを語ってくださり,子どもたちも緊張しつつもがんばって話してくれています。そして,ラジオ局のプロのDJとともに,CMCスタッフのダラも毎回進行役として出演してくれています。

番組の趣旨説明をするダラ。

CMC15周年記念式典でも講演したソピアップさん(大学生)。過去にラジオ出演の経験もあり,非常に落ち着いた雰囲気で,時おり笑顔をまじえて話してくれました。

ダラとソピアップさんの間に挟まれているのがトナー君(14歳,小学5年生)。余裕の表情で話すソピアップさんの隣でがちがちに緊張しています。放送開始前は「冗談も言っていいから楽しくいこう」と声をかけたのですが,さすがに無理でした。まあこれはこれで初々しくてよかったです。

サブアンさん(義手・義足作り技師)とソクキアンちゃん(15歳,小学6年生)。職人気質で無口なサブアンさんでしたが,とても誠実に話をしてくださいました。一方,ソクキアンちゃんも緊張しつつもとてもはきはきと受け答えしてくれました。

ラットさん(村長)。さすが村長だけあって自身の主義主張しっかりとした口調で話してくださいました。

ラットさんの息子チャンティエン君(16歳,中学1年生)。ダラの質問に笑顔で答えています。

ソピアップさん以外は皆初めての体験(ラジオ出演)で,緊張の色が隠せない様子でしたが,皆さん誠実にしっかりと語ってくださいました。子どもたちもいい経験になったと思います。皆さんありがとうございました。残りの放送もしっかりやっていこうと思います。

出演者と放送局DJとの記念撮影(第3回放送時)

2014年1月24日更新

パソコン技術訓練による地雷被害者・地雷原生活者収入向上プロジェクト③~バッタンバンにて業務開始~

1月13日(月)

ダイロクでの2か月間のパソコン訓練を無事終了し,ロン・チャンティとスレーン・ハイの2名は1月8日よりバッタンバン事務所にてパソコンの画像切抜き業務を開始しました。初日はダイロクの廣田社長がプノンペンからお越しになり,ダイロク(プノンペン)とCMC(バッタンバン)の間で円滑にデータがやり取りできるかのシステムチェックをしてくださいました。廣田社長からは,システム上の問題は今のところ特にないとおっしゃっていただいたのでまずは一安心。ここから先は,彼らのがんばり次第ということになります。

廣田社長が見守る中,順調に初日業務をこなしました。

業務に関してはこれから徐々に軌道に乗っていくことでしょう。さて一方で生活面については,バッタンバンでもプノンペンの時と同様,事務所近くにとった宿において共同生活することになります。

プノンペンの時と似たような作りの部屋ですが,プノンペンの時より広く,そして安い。

台所も一応ついています。

勤勉なチャンティは余暇を使って独学で日本語の勉強もしているようです。

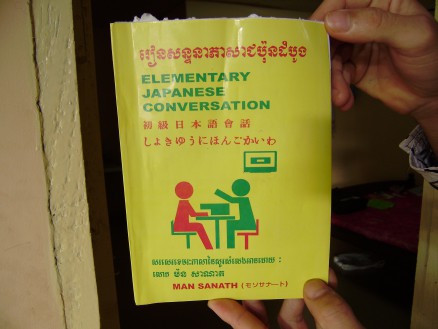

プノンペンにて1$で買ったという日本語学習の本。

初学者が独学でやるには説明が少なく難しすぎる印象。しかも作りがかなり大雑把。これだと挫折するのも時間の問題かも・・・。

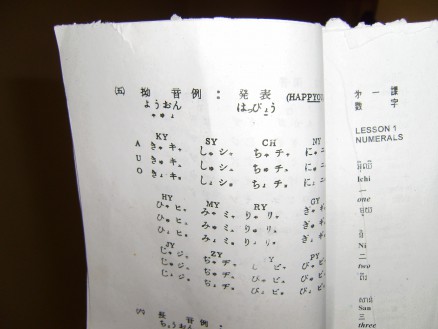

プノンペンのダイロクでは,日本から発注された仕事内容をカンボジア語に翻訳するスタッフもいます。それに触発されたかどうかは分かりませんが,2か月間のプノンペン生活の中でいろいろと刺激を受けてきたようです。いい機会なのでやる気があるなら私も彼の日本語学習に付き合ってみようと思います。

チャンティのノート。けっこうきれいな字を書いてます。

とにもかくにもこの事業が今後軌道に乗り,発展していいけるよう,彼らを支えていきつつ彼らのがんばりに期待したいです。

2人で切磋琢磨して,この事業を盛り上げていってくれ。

文責:曽田実

2014年1月14日更新

冬休みスタディ・ツアー

1月5日(日)

2013年12月23日(月)から12月28日(土)までの1週間,CMC冬休みスタディ・ツアーがありました。今回は9名の方々がご参加くださいました。

23日(月)

夜10過半過ぎ,シェムリアップ国際空港にて全員カンボジアに入国,この日の宿であるタプロムホテルにて翌日からの過酷な(?)長時間バス移動に備え,すぐに就寝しました。

24日(火)

この日は,まず「一之瀬泰三氏の墓」へ行きました。ここは内戦時代のカンボジアに赴き,若くして命を絶った日本の戦争カメラマン一之瀬泰三氏の墓です。墓は現地の村人が立てたようです。一之瀬氏は「地雷を踏んだらサヨウナラ」という映画でも話題となり,多くの日本人が訪れるようです。

村人が立てた一之瀬泰三の墓。

次に「アキラ地雷博物館」へ行きました。ここは川広さんという日本人の方が常駐し,博物館を訪れる日本人観光客を案内しておられます。CMCもこれまで何度もツアーでこの博物館を訪れ,その都度に川広さんに案内してもらいましたが,そんな川広さんがもうじき日本に帰られるとのことです。とても残念です。おそらく川広さんに案内してもらえるのはこれが最後になると思われますが,今回もとても丁寧にそして熱くカンボジアの歴史やアキラの功績を語ってくださいました。とてもいい勉強になりました。

川広さんによる説明。

続いて,2008年7月に世界遺産登録(カンボジアではアンコールワットに次いで2番目)された「プレアヴィヒア寺院」へ行きました。この寺院はタイ国境沿いの断崖絶壁の上に建てられた寺院で,そこから見下ろす風景は実に壮大ですばらしいものです。さて,寺院から北側に歩いていくとすぐにタイ国境に行き着きます。このタイ国境は近年紛争があり,現在封鎖されていて兵隊さんたちも常駐するなどやや物々しい雰囲気が漂います。地雷や不発弾もいまだ残っているようです(観光客が歩く場所は撤去済み)。今は紛争もなく落ち着いていますが,また紛争が起きる可能性もないわけではないです。

絶壁の上からカンボジアの大平原を見下ろせます。

現在封鎖されている国境

25日(水)

この日はアキラ氏の率いる地雷撤去団体CSHDの地雷撤去現場を見学しました。今回の地雷原はプレアヴィヒア州チャエプ郡というラオス国境沿いの地域。地雷撤去作業員たちは草木がうっそうと生い茂るこの場所において,草を刈り,刈った場所を金属探知機で探り,安全が確認できたら少し歩を進めてまた草を刈り,金属探知機で探るということをひたすら繰り返します。気の遠くなるような作業ですが,命にかかわることなので非常に慎重に行われます。こちらにもその緊張感が伝わってきます。最後はこの日発見された地雷と不発弾のそれぞれの爆破処理を遠くから見させてもらいました。

アキラ氏による地雷原の説明

草刈り

金属探知機での地雷探知

26日(木)

この日はまず午前中に“伸縮する湖”として有名なトンレサップ湖に行きました。今は乾季に入って約1ヶ月がたったところで,少しずつ水が引いて湖が小さくなっている最中です。水上に建てられた家や学校などを眺めながら,ボートクルージングやカヌーを楽しみました。さすがに年末の繁忙期とあってカヌー乗り場は観光客でごったがえしていました。

カヌー乗り場。

午後は国際日本文化学園(鬼一二三日本語教室)と義足リハビリセンターに行きました。鬼一二三日本語教室では,代表の鬼一二三先生が学校を紹介してくださった後,ここに通う生徒さんたちと交流をしました。

鬼一二三日本語教室の生徒さんとの交流

義足リハビリセンターでは,義足作りの工程や患者さんが義足をつけて歩行訓練を行う様子などを見学しました。

義足リハビリセンター

27日(金)

この日は,バンテアイミエンチェイ州にあるCMCが建てた2つの中学校,コーントライ中学校とトゥールポンロー中学校を訪問しました。午前,まずはコーントライ中学校に行きました。ここでは,生徒たちとサッカーや縄跳びなどをして一緒に遊びました。午後はトゥールポンロー中学校へ行きました。ここでは,CMCのMREスタッフによるMRE(地雷・不発弾危険回避教育)をツアー参加者の皆さんに見てもらいました。その後,地雷被害者のお宅に伺い,インタビューをしました。今回インタビューを受けてくださった方は地雷被害で片足を失いながらも子どもを育てるために独力で椅子やベッドなどの家具作りを覚え,今ではそれで十分家族を養っていけるほどの収入を得ているとのことでした。物静かな方ですが,家族への愛情と生きる意欲に満ち溢れたたくましい人でした。

コーントライ中学校

MREスタッフによるMRE授業。ツアー参加者の皆さんも生徒に交じって受けてもらいました。

トゥールポンロー中学校

地雷被害者インタビュー

28日(土)

この日は1日アンコールワット遺跡群を回りました。私は所用があり同行しませんでしたが,皆さん楽しく過ごされたようです。

世界遺産アンコールワット遺跡群観光

今回の冬休みツアーは地雷原視察がプレアヴィヒア州だったことから,ついでと言ってはなんですがプレアヴィヒア寺院も観光することになり,とても濃密な行程となりました。ただその分バス移動も長時間にわたり,皆さんかなりお疲れになったことと思いますが,どなたも終始健康で楽しくツアーできたようで何よりでした。また楽しかったことだけでなく,ここで見たこと・聞いたこと等をまた日本でじっくり思い返し,各自の学びとしていってもらえたらと思います。

文責:曽田実

2014年1月7日更新

地雷被害者のためのラジオ放送『Voice of Heart2013-2014』

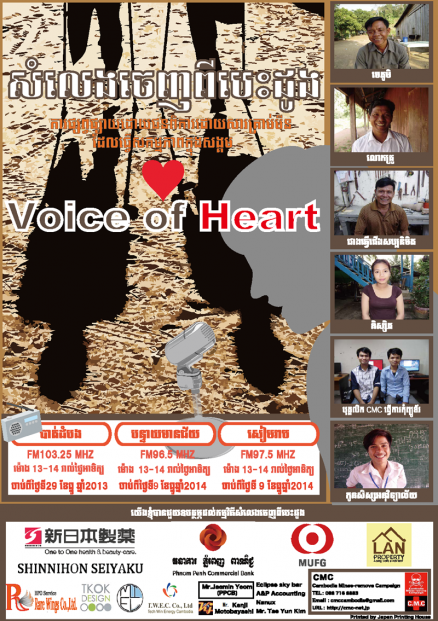

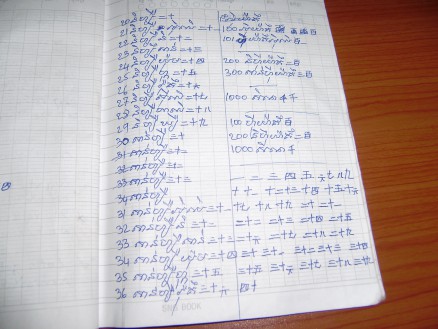

12月28日(土)

CMCではこれまで,地雷被害者の傷ついた心を癒すことを目的としたラジオ番組『Voice of Heart』を制作,放送してきました。そしてこの度,CMCが現在行っているパソコン事業やMRE活動と絡めて,「就業」と「地雷・不発弾危険回避教育」をテーマとしたラジオ番組『Voice of Heart2013-2014』を制作,放送する運びとなりました。今週末12月29日(日)より毎週日曜日の午後1時から2時,6週にわたってバッタンバン州のラジオ局より生放送いたします。また,そのバッタンバンで収録した6回分をシェムリアップ州とバンテアイミエンチェイ州の2州で2月9日日曜日より同時刻に6週にわたって再放送いたします。

番組前半は「就業」について採り上げます。ここでは,地雷被害に遭いながらもそれを乗り越えて社会に進出し,バリバリ働いている社会人や将来に向けて勉学に励む学生たちに出演してもらい,自身の体験や思いを語ってもらいます。そして,それを通してカンボジアにいる多くの地雷被害者(地雷被害だけでなく交通事故など様々な理由で手足を失った方々)が就業し,社会の中で自立していく道を考えていきます。

出演者は以下の通り。

第1回放送(12月29日) ド・ソピアップ(23才) / バッタンバン大学に通う学生 / 2009年にミス地雷コンテストにて優勝,一躍有名人になる。過去にもCMCのVoice of Heartに出演しており,今年の11月のCMC15周年記念式典でも講演するなど,CMCともつながりは深い

第2回放送(1月5日) チア・サヴァン(52才) / 義手・義足づくりの技師 / シェムリアップ州にある義足リハビリセンターにて義手・義足づくりを行っている。

第3回放送(1月12日) チャン・ラット(53才) / 村長 / 元クメールルージュ兵。内戦当時のことを熱く語ってくれる。

第4回放送(1月19日) チュニアン・サット(43才) / 小学校の先生 / 片田舎にある小学校で5・6年生のクラスを担当している。

第5回放送(1月26日) ラット・パウ(19才) / 中学生(第9学年) / 中学校にて勉学に励む中学生。ちょっと照れ屋で大人しめだがなかなかの男前。

第6回放送(2月2日) ロン・チャンティ(23才)&スレーン・ハイ(25才) / CMCパソコン事業スタッフ / 今年の10月末から12月末にかけてプノンペンのダイロクにてパソコン訓練を受け,2014年1月よりCMC事務所でパソコン業務を開始する。

番組後半は,CMCが各地で行っているMRE(地雷・不発弾危険回避教育)について採り上げ,各地の様々な状況を報告します。ここでは,MREを受けた子どもたちの中から,事前アンケートにて実際に地雷もしくは不発弾を見たことがあり,なおかつラジオ番組に出演したいと回答した子どもに出演してもらいます(たくさんの希望者の中からCMCで独自に選出)。出演する子どもたちには,自身の体験やMREを受けた感想などを話してもらいます。

重くなりがちな地雷問題を取り上げたラジオ番組ですが,地雷被害者にとってもそうでない人にとっても聞いていて楽しくなるような,未来に希望を見いだせるような番組を目指していきます。また今回,ラジオ番組「Voice of Heart2013-2014」を制作・放送するにあたって,多くの企業より協賛をいただきました。心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

番組ポスター①

番組ポスター②

文責:曽田実

2014年1月7日更新

カンボジア中学生の中学校生活

12月18日(水)

前回,中学校の授業風景をご紹介しましたが,今回は中学校の授業以外の様子をご紹介いたします。

校門

自転車,バイク置き場。日本製のバイクがずらっと並んでいます。

学校の敷地に入ると,バイク・自転車置き場があります。やはり目を引くのはバイクの数でしょう。近くに住む子は自転車や徒歩で通いますが,遠くに住む子は家にあるバイクで通学します。「中学生がバイクで通学するのか!?」という驚きもありますが,それだけ校区が広く,遠くに住んでいる子にとってはバイクなしでの通学が困難であるということも特筆すべきことでしょう。家にバイクがないかもしくは通学に使えないから中学校へ通うことができないという子は,田舎にはまだたくさんいます。ただ,「そのぐらいの距離ならがんばって通えよ!」と思うような距離でも「遠いから」と通わない子も中にはいますが・・・。

ちなみに法律上は中学生はバイクに乗ることは認められていません。しかし,公然とバイクで通学します。カンボジアにも運転免許制度は一応ありますが,大人も含めて免許を取得してバイクに乗っている人はほとんどいません。とにかく,中学生の通学事情含めカンボジアの交通事情はいろいろな面で突っ込みどころ満載です。ここでは本題からそれてしまうので,この話題はまたの機会に。

朝7:00過ぎ,全校生徒が校舎前に整列して,国旗掲揚及び国歌斉唱が行われます。これで1日が始まります。

朝礼

カンボジアの学校のチャイム。係りの生徒がこれを叩いて授業の開始・終了を全校に知らせます。

売店。休み時間(特に1時間目の終わり)になると売店で朝ご飯を買う生徒でにぎわいます。

品揃えは学校によってかなり差がありますが,この学校はけっこう充実しています。ちなみにここは辺境の地ソムロート群の中学校。

食堂にて朝ご飯。

2時間目,3時間目の終わりにはそれぞれ仲間同士で遊びます。

ゴムひもとび。輪ゴムをつなげたものを飛び越える遊び。足に引っ掛けて飛ぶのも可。高さの設定は様々。

男の子も女の子も競うように飛びます。中には「陸上やらせたらけっこういい線いくかも」と思わせるような子も何人かいます。

学校によってはバレーボールのネットが張ってあり,バレーボールも楽しめます。

カンボジアには体育の授業はありません(もちろん放課後の部活動もありません)が,多くの子はこのように好んで体を動かしていますし,男子は特に夢中になってサッカーやバレーボールをやります。また,小さいころから農作業等,家の仕事を手伝っているので皆体はとても丈夫です。スポーツ競技をするという文化がないため「競技に打ち込む」などという感覚は皆無(もちろんそのような環境も皆無)で,これらはあくまで遊びにすぎませんが,過度の競争や日本にあるような根性論などがない分,とても気楽で健康的なスポーツの楽しみ方を子どもの頃から実践しているといえるのかもしれません。それでいいか悪いかは何とも言えませんが・・・。

続いて,中学生による芸術作品及び心の声をご紹介します。

机の落書き①。

机の落書き②。

紙幣(おもに100リエルや500リエルなどの少額紙幣)に電話番号やその他諸々のメモを取るような国民ですから,机の落書きにも寛容なのでしょうか。多くの机にぎっしり落書きがしてあります。

机の落書き③。

やはり一番多い落書きは「I love you」でした。私が机の落書きをながめていると「I love youだよ」と女の子が照れながら教えてくれました(見りゃわかるよ!)。覚えたての英語で書きたいと思うのは,どの国も共通なのでしょうか?英語はできなくても「I love you」だけは生徒にしっかりと浸透しているようです。

机の落書き④

画像右下に「Somlanh」とありますが,これはカンボジア語の「Love」を意味する語の発音をアルファベット表記したものです。日本の中学生が「Aishiteru」などと書くようなものでしょうか。日本人のアルファベットの使い方に何か通じるものがある気がします。とにもかくにも,思春期真っ只中の中学生にとって,勉強なんかよりはるかに重要事項であることは,日本もカンボジアも変わらないのかもしれません。

学校に行く意義を改めて考えてみると,学業を修めるということがまず第一ではありますが,それ以外にも同世代の仲間と同じ時間・同じ空間を共有するという経験もまた自己の人格を形成したり社会性を身に付けたりするうえで重要な意義を持つように思います。そう考えると,学校に通えない子(日本の不登校とは本質的に異なる)がまだたくさんいるというのは,とても残念な話です。今すぐは無理でしょうが,すべての子どもが義務教育(であるはず)の中学校までは通えるようになれたらなと思います。

ベンチで雑談。どんな話をしてるのでしょうか。

文責:曽田実

2013年12月18日更新

中学校の授業風景

12月13日(金)

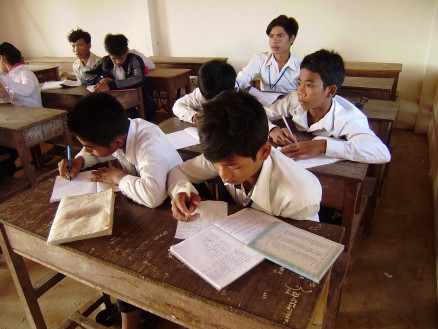

現在,MREスタッフは各地の小中学校をまわって子どもたちに地雷・不発弾危険回避教育を行っておりますが,ちょっと他の教室をのぞいてみるといろいろな教科の授業の様子を見ることができます。以前,「カンボジアの教育問題」と題してカンボジアの義務教育課程(特に中学校)の数学・理科の内容が難しすぎるのではないかということを書きましたが,今回はその中学校の授業風景をお伝えいたします。

どんな授業をしてるかちょっとのぞいてみましょう。

英語の授業。列ごとに生徒を立たせ,発音練習。先生「一緒に発音しましょう。ビユーティフォー」。生徒(一斉に)「ビユーティフォー」

数学の授業。先生が黒板に書いた問題を生徒が前に出て解答します。

電卓を持っている生徒は電卓を持ち出して計算します。まわりの生徒はその恩恵にあずかります。まずは自力でやって計算力を身に付けた方がいいと思うんだけど・・・。

黒板に書かれた内容をノートに写します。自分の教科書を持っていない生徒がほとんどなので,このノートが彼らの教科書となります。

ノートをとるのが遅い生徒は早く終わった生徒のノートを写させてもらいます。

生物の授業。光合成の化学反応式「6CO2+12H2O → C6H12O6+6O2+6H2O」を黒板に書こうとしています(中学校でそこまでやるか!?という突っ込みはひとまずおいておきます)。式を思い出せなくて前で固まってしまった仲間に「そこは6だよ」「いや違うよ」などと教室のあちこちから声が飛び交います。

「誰かできる奴はいないか?」と先生に促され,「俺がやるよ」と男子生徒が前に出て女子生徒の代わりにあれこれ悩みながら,そして皆の声援(やじや助言)を受けながら何とか解答。ようやく得られたその正解を皆が見届けると「お~」という歓声と拍手が沸き起こりました。

補習授業(物理)。午前の授業は11時までで,ほとんどの生徒は一旦家に帰りますが,希望者は残って補習授業を受けます。ただし,受講料は500リエル(金額は学校による)。お金のない生徒は受けられないですが,お金を持ってる生徒は払って受けます。先生にとっては勤務時間外での小遣い稼ぎ。カンボジアではごくごく普通の慣習です。

※カンボジアの中学校理科は日本の高校のように物理・化学・生物・地学の4分野に教科が分かれています。

5年前,私が初めてカンボジアの中学校の授業を見たとき,単調で一方的で何ともつまらない授業をしているなという印象を持ちましたが(その時はプノンペンの中学校でしたが),こうして改めて見てみると,実に生き生きと先生が生徒とともに授業を作り上げている様子が見てとれました。内容が難解すぎたり学習進度がはや過ぎたりで,どうしても教科書の記述や公式の丸暗記が授業の基軸になりがちなのが残念ですが,けっこう楽しい授業してるな・・・と印象がちょっと変わりました。

「授業を通して生徒たちがどんな力をつけたか,どれだけ力をつけたか」という点も気になるところです。今後また授業を見る機会があれば,その点にも注目してみていきたいです。

真剣に数学の問題を解く様子。

隣同士で教え合いながら,問題に取り組んでいます。

文責:曽田実

2013年12月17日更新

< 16

17

18

19

20

>