アーカイブ

過去の活動

コーントライ夢中学校卒業式

コーントライ夢中学校卒業式

2008年に開校したCMCコーントライ夢中学校。4年目の今年、2期生が卒業した。学校建設のド ナーであり継続してご支援いただいている佐世保青年会議所の曽和さんと坂本さんが9月14日に学校 を訪問、卒業を祝った。今年卒業するのは15人。学校は10月からの新学期まで休暇中だがこの日卒 業生10人を含む70人あまりが参加、在校生が見守る中、卒業生が卒業証書を受け取った。

コーントライ中学校へは周辺4村の子どもたちが通っているが、以前は離れたところにしか中学校が なかった。通学をあきらめていた子どもたちもコーントライ中学校が出来たことにより通えるように なった。また、図書室、貯水タンクの設置など教育環境も支援により向上している。

しかし、せっかく入学できた生徒も学校に来れなくなってしまう。コーントライ中学校は貧困世帯の 生徒が多く、学校を辞めてしまう大きな理由は家庭の経済上の理由だ。親が出稼ぎに出ている間、家 事や小さな子どもの世話をするために学校へ来れなくなる子。自らも出稼ぎへと出る子。土地を求め て他地域へ移住した家庭の子。

2011年の新学期開始時には9年生は27人いたが、12人が途中退学してしまい残ったのは15人。 残った15人は全員が高校へ進学する。

集まってくれた生徒たちに将来の夢を聞いた。

サバディーさんは「先生になって他の人にも教育を与えてカンボジアの発展に役立ちたい」と話す。

チャントーンくんの夢は歌手。夢への第一歩を踏み出すために早速みんなの前で歌ってもらった。

「夢を叶えるために一生懸命がんばって勉強してください」「夢を叶えるには一人ではできません。 誰か手伝ってくれる人を見つけてください」と、曽和さんはエールを送った。

2012年9月28日更新

トゥールポンロー農業トレーニング6

CMC Report |20 Sep, 2012

Farmer Field School 5回目

バンテアイミエンチャイ州で洪水被害が出ている。トゥールポンローは大丈夫だろうか。気になりな がら学校へ向かう。トゥールポンロー中学校でのFarmer Field School(FFS)は今回で最後。トゥー ルポンローは大きな洪水被害は出ていないが道の状況が悪い中、50人の生徒が参加した。

マライ郡を通る国道59号線の入り口に小さなマーケットがある。舗装される前は毎年雨季の終わりに 道が冠水しアクセスが困難となっていた難所だった。舗装されて随分と楽になったのだが、このところの大雨で冠水していた。

マライ郡を通る国道59号線の入り口に小さなマーケットがある。舗装される前は毎年雨季の終わりに 道が冠水しアクセスが困難となっていた難所だった。舗装されて随分と楽になったのだが、このところの大雨で冠水していた。

1. ポスト・ハーベスト・マネージメント

今日は米の収穫後の処理、管理について学ぶ。実際の収穫は11月始めごろ。

収穫

収穫

もし収穫が遅れると、

– 稲が倒伏

– 籾の脱落

– 鳥やネズミに食べられる

– 籾が発芽するなどして収穫が減ってしまう。

乾燥

乾燥

カンボジアでは収穫した籾を地面に広げて天日干しするのが一般的 だが、乾燥時に気をつける点は、

– 湿気を防ぐ、雨が降る前に屋内に

– できるだけ長く乾燥させる 2~3日程度

– 籾は2、3センチの厚さで広げる

– 1日に7、8回かき混ぜる

– 40度以上の高温時は避ける

貯蔵

貯蔵

収穫した籾米は安全で適切な貯蔵を行う。乾燥した場所に貯蔵し、 不純物を取り除いて米袋に入れて口を閉じる。新米と古米は分ける。

2. 米の生産コストについて

米の生産コストを考えてみる。販売益からコストを引いて利益がいくらになるかを計算して、コスト 意識を育てるのが狙い。

1ヘクタールあたりの生産コスト例

1ヘクタールから2,400kg収穫して、 1kg、1,000リエルで売れば、 収入:2,400,000R

支出:1,089,000R

利益:1,311,000R (327.75ドル)

これは机上の計算なので、実際に学校田で収穫した後、実際のコスト、利益をみんなに学んでもらっ て小規模農家にとっての農業を考えたい。

3. テスト

これまでFFSで勉強してきたことのおさらいとしてテストをした。

4. 施肥

田んぼに出て9月6日のFFSで作った有機肥料を撒く。

4. インタビュー

今回でFFSは終了する。生徒たちにトレーニングの感想を聞いた。

もっと勉強して、他の人にももっと教えてあげた いです。トレーニングで一番面白かったのは有機 肥料の作り方です。でも自然防虫液の作り方は難 しかったです。自分でも作ってみましたがまだ 使っていません。このトレーニングのことを両親 に話したら、「いいね」と言ってました。

もっと勉強して、他の人にももっと教えてあげた いです。トレーニングで一番面白かったのは有機 肥料の作り方です。でも自然防虫液の作り方は難 しかったです。自分でも作ってみましたがまだ 使っていません。このトレーニングのことを両親 に話したら、「いいね」と言ってました。

有機肥料と農業生態系についてのトレーニングが 面白かったです。僕たちは農民だけど害虫や雑草 についてあまり知りません。どれが益虫でどれが 害虫かなど。有機肥料や農業生態系を考えるのを 自分でもやってみようと思います。自分だけでは なくてトレーニングを受けていない人も有機肥料 の作り方がわかるように共有したいと思います。 叔母と一緒に住んでいますが、叔母の2ヘクター ルの土地はすでに地雷除去しています。でも、母の2ヘクタールの土地はまだ地雷が残っています。

トレーニングを受けて、農業にあまりお金をかけ なくてもいいと思いました。例えば、化学肥料と か。 土を良くするために有機肥料を使います。有機肥 料だと人や動物の健康に悪影響を与えません。 農業生態系の勉強が面白かったです。教わったこ とをまだ試してませんが、これからやってみよう と思います。

2012年9月20日更新

稲の生長

CMC Report |30 Aug, 2012

2012年8月30日更新

トゥールポンロー農業トレーニング3

CMC Report |16 Aug, 2012

Farmer Field School 3回目

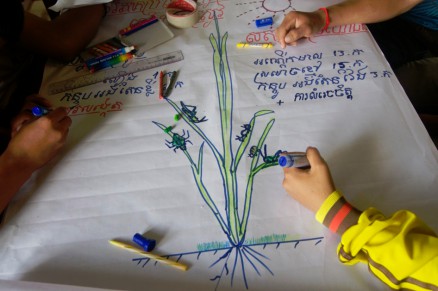

トゥールポンロー中学校で始めたFarmer Field School (FFS)の3回目は8月16日、7年生から9年 生まで37人の生徒が参加した。今回はアグロエコシステム、農業生態系の分析を学ぶ。

アグロエコシステム、農業生態系とは農業生産が及ぼす環境への影響を受けて成り立っている二次的 な自然で、農業生態系を理解することが持続的な環境保全型農業に必要である。今回のFFSでは生徒 たちに農業生態系に関心を持ってもらうのが狙い。デモ圃場を観察して農業生態系を分析し、その結 果から対策を考える。

1. フィールド観察

稲の成育状況、 田んぼの状況をグループに分かれて観察した。観察のポイントは、

– 稲の生育段階

– 稲の茎数

– 稲の葉数

– 稲の草丈

– 天候

– 田んぼ内の水

– 雑草

– 益虫 / 害虫

草丈を測る

茎数を測る

測定結果を記録する

2. グループ発表

フィールド観察の後、教室に戻って各グループごとに観察結果をまとめる。

グループごとに発表

それぞれの観察結果とその対策を発表した。稲の生長段階、田んぼの環境に沿ってやるべきことが変わってくるが、どのグループも除草と水の管理が必要だと挙げていた。生徒たち同士で質疑応答もあり農業生態系への関心が高まったのではないと思う。

学校は現在長期休暇中でふだんは人がいない。誰も田んぼの世話をする人がいないので、除草が出来ず雑草が生い茂ってしまった。長い休暇を利用して生徒たちはフルタイムで家族の仕事を手伝ったり、出稼ぎに出る者もいて学期中よりも忙しく学校になかなか来れないのだ。

干ばつ気味で雨が少なく田んぼに水が貯まっていない。少ない雨を少しでも有効に生かせるように畦 を作る。本来は種蒔きの前に畦をしっかり作って水の管理の準備をしなければならないのだが手が回らなかった。学校田では失敗も大事だと考えている。ここで学び実習したことをそれぞれの田んぼででも実践してもらえればと思う。

「近所の人がやっていたのでこのような農業生態系分析を前に見たことがあります。でも自分で やったのは初めてです。この授業を受けて理解できたので家に帰って自分でもやってみようと思 います。」(9年生女子)

午後からは早速実践。除草と畦作りに費やした。

2012年8月22日更新

トゥールポンロー農業トレーニング2

CMC Report |10 Aug10, 2012

Farmer Field School 2回目

トゥールポンロー中学校で始めたFarmer Field School (FFS)の2回目は8月10日、7年生から9年 生まで33人の生徒が参加して行われ、有機肥料と自然農薬の作り方を学んだ。

1. 液体有機肥料

液体肥料とは微生物による発酵を利用して作るもので、このトレーニングでは調達が簡単な自然素材 から作る方法を実習した。

材料:

– パイナップル 3キロ

– ヤシ砂糖 1キロ

– ココナッツジュース 2リッター

作り方: パイナップルを細かく切ってバケツに入れヤシ砂糖、ココナッツジュースを加えてよく混ぜる。日の 当たらない乾燥した涼しい場所に保管し毎日かき混ぜる。15日で完成。

パイナップル、ヤシ砂糖、ココナッツジュースを混ぜたものを容器に移す。

使用法:

– 有機液体肥料スプーン3杯分を17リッターの水で薄める

– 3~5日毎に1回使用する

– 葉に散布する

– 有効期間は6ヶ月

2. 自然農薬

すべて調達可能な自然素材から作る防虫液の作り方を学ぶ。化学農薬は即効性があるが、生態系への ダメージ、残留農薬の危険がある。有機米の生産を目標としているので化学農薬に頼らず自然農薬を 試すこととした。

材料:

– ニームの木の樹皮 2キロ

– イボラツヅラフジ 2キロ

– ガランガル(タイ生姜)2キロ

– レモングラス 2キロ

– ミツバドコロ 1キロ

– ネナシカズラ 200グラム

– 水

作り方:

すべての材料を細かく切ってバケツに入れ、全部浸かるように水を注ぐ。日の当たらない乾燥した涼 しい場所に保管し毎日かき混ぜる。15日ほどで完成。

使用法:

– 完成した有機農薬液1リッターを17~20リッターの水で薄める

– 害虫の発生している場所に散布する

– 有効期間は6ヶ月

実習を終えて生徒たちに話を聞いた。

9年生、ヴィエスナ君(写真右)

有機肥料の作り方を学んだのは初めてです。トレーニングはわかりやすかったですし有機肥料の材料も簡単に見つけられます。今まで除草のために化学農薬は使ったことがありますが自然農薬を使った ことはありません。これからは自然農薬を試してみたいと思います。

7年生、スレイニッチさん(写真右)

有機肥料や自然農薬はいままで見たことがありませんでした。今日これを勉強した後、自分でも試してみて他の人にも教えてあげたいと思います。

ここしばらくまとまった雨がなく干ばつ気味だ。乾いた土には雑草が一気に繁殖している。雑草に稲 が負けている箇所もある。午後からはみんなで除草を行なった。

除草を行なう

除草を行なう

生徒に聞いてみるとシーズン通して全部で2回除草するようだ。化学除草剤を使っている家も多い。 学校田ではなんとか無農薬にこだわりたい。

畦作り

田んぼは全部で3.5ヘクタールほどあるが、定点観測できるようデモ圃場を選んだ。区画に合わせて畦を作る。少ない雨を最大限に利用できるように適切な水の管理に関するトレーニングも重点を置いていきたい。

2012年8月22日更新

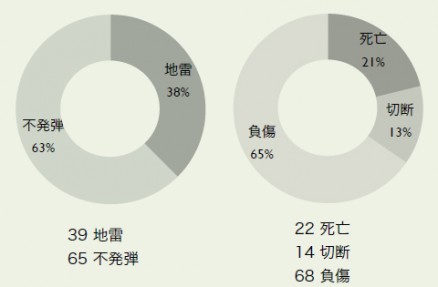

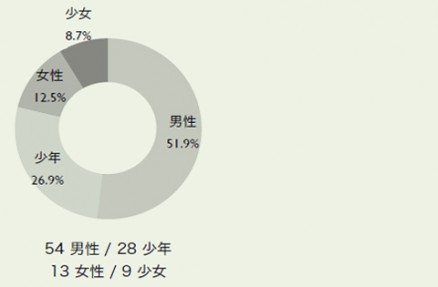

地雷・不発弾被害者数が減少

CMC Report |31 July, 2012

地雷・不発弾被害者数が減少

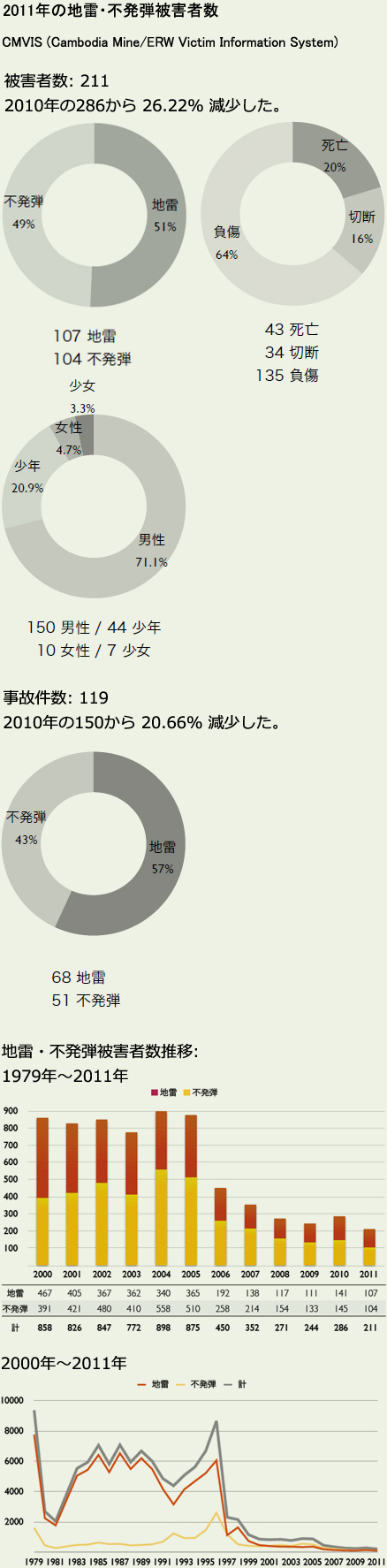

2012年上半期(1月~6月)の地雷、不発弾による被害者は104人で昨年同時期の113人から8パーセント減少した(CMVIS:Cambodia Mine/ERW Victim InformationSystem 発表) 。なお、2011年全体の地雷、不発弾による被害者は211人だった。

被害者数: 104

(写真:CMAC提供)

(写真:CMAC提供)

被害者数の減少は地雷除去の成果と言えるが、地雷・不発弾密集エリアに暮らす、特に農民にとっては依然として脅威となっている。2月にCMCがプロジェクトを行なっているバンテアイミエンチャイ州マライ郡でハンドトラクターが対戦車地雷を踏んで爆発、8人が死亡し運転していた男性が重症を負う事故が発生している。(写真上)CMCはこの事故を受け、ラジオ番組放送を通じて対戦者地雷危険回避教育を行なったが、 この地域には対戦車地雷の危険がある土地がまだ多く残っており引き続き注意喚起を行なっていく必要がある。また、被害者のほぼ4分の1は不発弾を触ったり分解したりなどして爆発して被害に遭っており、不発弾の危険回避教育も引き続き必要だ。

2012年8月1日更新

トゥールポンロー農業トレーニング開始

CMC Report |10 Jul, 2012

Farmer Field School 開講

トゥールポンロー中学校で稲作技術の改善と普及を目指すFarmer Field Schoolが開講した。

学校はすでに長期休暇に入っており生徒が集まるかどうか不安だったが7年生から9年生まで57人の 生徒が参加した。

始めにコン・チューン校長から「このようなトレーニングが行なわれるのは私たちの学校をはじめこ の地域では初めてのことです。他の人にもできるだけ共有してください」と生徒たちへの呼びかけがあり、続いて農業局を代表してリー・ヤンさんが「働きに出かければすぐに稼ぎを得ることが出来ますが、将来を考えると結果的には稼ぎを減らすことにもなりかねません。農業技術を身につけ実践すれば将来の可能性が広がります」と生徒たちに語りかけた。

Farmer Field School (FFS) とは農民参加型の実際の農場を学びの場とした農業技術の普及を目指す手 法で国際援助機関、政府機関、NGOによって広く取り入れられている。本プロジェクトでは農業局技 術普及員がファシリテーターとなって中学校生徒たちにFFSを行なう。

このFFSの狙いは稲作技術の改善とその普及だ。教室で講義が行われ、校舎のまわりの田んぼが フィールド実習の場となる。すでに5月から3.6ヘクタールの田んぼで米づくりを始めており、講義で得た知識を実際の田んぼで活かし、また田んぼを観察し分析した結果から技術の改善につなげる。

2グループに分かれてFFSが始まった。

FFS講義の様子

稲作の知識を確かめるためにテストを行なった

講義を受けていた9年生のサルット君に聞いた。

「農業局のみなさんが来られて役に立つ農業トレーニングを受けられることに感謝しています。稲 作、肥料の使用などの知識を与えてくださりありがとうございます。ここで学んだことを実際に活かして他の人と共有したいと思います。最後に私たちに学校で学べる機会を作ってくれた日本のみなさ ん、ありがとうございます」

今後、有機肥料、コンポストの作り方、病虫害対策、自然農薬、稲作コストなどを学んでいく。

2012年7月27日更新

籾蒔き

CMC Report |21 May, 2012

田起こしが終わり雨のタイミングを見計らって5月21日に種籾を蒔いた。選んだ米の品種はPhka Rumduol。「香り米」の一種で人気があり高く取り引きされる米だ。3.5ヘクタールの田んぼのうち0.4ヘクタールで点蒔きをし、その他は直播きした。

穴の中に種籾を撒く。こうした点蒔きはこのあたりではよく見られる蒔き方だ。

直播き。広い面積を少ない人数で一気に籾蒔きするのに適している。

籾蒔きの後、直播きされた籾を土の中に鋤き込むためにハンドトラクターに鋤を付けて耕す。

9年生3人にお願いしてハンドトラクターでの耕耘をしてもらった。ハンドトラクターは生徒がそれ ぞれ家から乗ってきたものだ。日頃からやっているので手際が良かった。

2012年5月22日更新

佐世保青年会議所コーントライ夢中学校訪問

CMC Report |25 Apr, 2012

佐世保青年会議所、CMCコーントライ夢中学校訪問

学校建設のドナーであり継続して支援を行なっている佐世保青年会議所のみなさんが4月7日に訪問され生徒たちと交流した。またコーントライ村に住む地雷生存者と面会した。

学校建設のドナーであり継続して支援を行なっている佐世保青年会議所のみなさんが4月7日に訪問され生徒たちと交流した。またコーントライ村に住む地雷生存者と面会した。

佐世保はどこ?

佐世保はどこ? 各学年成績優秀者上位5番までを表彰

各学年成績優秀者上位5番までを表彰 佐世保JCのみなさんが成績優秀者を表彰

佐世保JCのみなさんが成績優秀者を表彰 表彰してもらった成績優秀者の生徒たち全員で

表彰してもらった成績優秀者の生徒たち全員で 学校で生徒たち、先生たちと一緒に昼食

学校で生徒たち、先生たちと一緒に昼食 皆で乾杯!!

皆で乾杯!! 昼食後はゲーム大会

昼食後はゲーム大会 アメ食い競争

アメ食い競争 佐世保JCの方も参加

佐世保JCの方も参加 スイカ食い競争

スイカ食い競争 風船割り競争

風船割り競争 ゲーム大会の後はダンス

ゲーム大会の後はダンス サッカーボール、文具などの贈呈

サッカーボール、文具などの贈呈 最後に子どもたちに挨拶

最後に子どもたちに挨拶 コーントライ中での交流の後、コーントライ村に住む地雷生存者

コーントライ中での交流の後、コーントライ村に住む地雷生存者

エク・フンさんを訪ね話を伺う。

2012年4月25日更新

地雷除去作業手順

CMC Report |18 Apr, 2012

地雷除去作業手順

Manual Demining

人による地雷除去

地雷除去は危険が伴う作業だ。地雷除去を行なうディマイナーの安全を確保することが必要である。 そして地雷除去後に人々が安全に土地を利用できるように地雷は完全に取り除かれなければならな い。そのために人道的な地雷除去の作業には国際基準があり、それぞれの国、それぞれの地雷除去団 体が除去方法、手段により状況に合わせて作業手順を定めており厳密に遵守しなければならない。最も広く多く行なわれている人の手による地雷除去の作業手順の一例を紹介する。

1. 地雷原のマーキング

2. 灌木、雑草の処理

3. 金属探知機による探査

4. 地中探査

5. 爆破処理

1. 地雷原のマーキング

どこが地雷原でどこが安全な場所なのか、どこまで地雷除去が終わったのかなど明確にするために標 識を立てるなどマーキングを行なう。下記はMAGのマーキング規則。写真左から、

1 白(長) 安全区域

2 白(短) 管理区域

3 地雷標識地雷原

4 赤−白地雷原境界

5 青地雷除去開始地点

6 白−青スーパーバイザーによって除去完了確認済

7 青−白−青シニアディマイナーによって除去完了確認済

8 黄−青地雷対策オフィサーによって除去完了確認済

9 赤−青第3者機関によって除去完了確認済

10 黄地雷・不発弾の爆破処理が行なわれた地点を示す

11 赤−黄不発弾の発見箇所

12 赤灌木除去機作業の境界

13 青(ロープ) 下記赤ロープに並行して60cm前方に張る境界線

14 赤(ロープ) 地雷除去作業レーンの境界線

1人1レーン方式 約1メートル幅でレーンを区切り除去を奥へと進めていく。かつては1レーンを 2人のディマイナーが分担していたが現在は1人で行なうのが主流である。

側面アプローチ方式 幅25メートル(現場の状況による)、奥行60cmのレーンを作り側面からアプ ローチしてディマイナーが平行移動して除去していく方法。

2. 灌木(低木)、雑草の処理

カンボジアの地雷原は木や草が密生している場所であることが多い。地雷除去を安全に確実に行なう ためにまず低木の伐採、枝払い、草刈りをして地面が見える状態にしなければならない。地雷は地中 に埋められているだけではなく地上に設置されていることもある。安全な場所から地上に地雷がない かどうかを見極めつ慎重に作業が行なわれる。地雷除去作業の実に7割から8割が灌木、雑草の処理 に費やされる。

地上に設置される破片式対人地雷

– POMZ-2M ソ連製(左の2つ)

– POMZ-2 ソ連製(右から2番目)

– MBV-78A1 ベトナム製(右端)

はさみ、斧、スコップなど地雷除去作業中にディ マイナーが使用する道具類

灌木除去の機械化

山梨日立建機製のスイングアーム型ブラッシュカッター(灌木除去機)、BM307-SG16。対人地雷 を処理できるので地雷除去機と呼ばれることもあるが灌木の伐採、除去をメインに運用される。日本 の無償資金協力によりCMACにこれまで30台あまりの灌木除去機が贈与され地雷除去の効率化、ス ピードアップ化、安全化に寄与している。

小型の灌木除去機、Tempest Mk 5。リモート コントロールで操作する。

小型の灌木除去機、Tempest Mk 5。リモート コントロールで操作する。

ストリマー(草刈り機)による草刈り作業。

ストリマー(草刈り機)による草刈り作業。

3. 金属探知機による探査

金属探知機を用いて土の中の金属反応を調べる。地雷だけではなく銃弾や破片、鉄くずにも金属探知 機は反応する。土の中で金属反応がある場合、見えないのでこの段階では地雷かただの金属片なのか はわからない。すべてを地雷とみなして慎重に作業を行わなければならない。

探知作業に入る前に金属探知機が正常に作動するかどうか金属が入っているテストピースを用いてア ラーム音が鳴るかどうかチェックする。

(写真左)金属探知機のサーチヘッドを地面にできるだけ近づけ水平に保ちながらゆっくり左右に往復させて手前から奥へと移動させながら金属反応の有無をアラーム音にて確認する。

(写真右)カンボジアで最も多く使用されている地雷探知機、Minelab F3。

カンボジアで多く使用された対人地雷のひとつ、Type72。外装ケースはプラスチックで撃針(写真 右の中央部)や雷管など金属部品は最小限かつ小さいため金属探知機を用いての探知は容易ではな い。非常に小さなアラーム音の変化に集中しなければならない。この地雷を探知できる性能が金属探知機に求められる。

HSTAMIDS(Handheld Standoff Mine Detection System)

金属探知機に地中レーダーを組み合わせ、地中の埋設物が金属片なのか地雷なのか識別できる。 HSTAMIDSはアメリカ陸軍により研究開発、実用化されてカンボジアでの地雷除去にも運用されてい る。従来の金属探知機に比べ除去作業の効率化に役立っているが導入コストがネックとなっている。

ディープサーチ

対戦車地雷は金属製の大型地雷で容易に探知されることを避けるため地中深く(1~1.5メートル)に 埋められていることが多い。地中深くの探知に特化した金属探知機によるディープサーチを行なう。

Ebinger UPEX 740M 地中深くに埋められている対戦車地雷や不発弾を 探知する。

対戦車地雷 TM-46

対戦車地雷 TM-46

直径305mm、高さ108mm、重さ8.6kg。TNT 火薬5.7kg。金属ケース。中国製。

4. 地中探査

金属探知機で反応があったところをマーキングする。地中の金属反応が地雷なのかただの金属片なの か探査する。

(左)金属反応があった場所(白三角の先)の手前(少 なくとも20cm以上)からスコップで穴を掘る。

(左)金属反応があった場所(白三角の先)の手前(少 なくとも20cm以上)からスコップで穴を掘る。

(右)プロッダーと呼ばれる金属の棒を側面から少しず つ地中に差し入れる。プロッダーの先に障害物が あればその感触から大きさと形を判断し地雷の有 無を確かめる。

地雷が発見されれば地雷を示すマーキング(上の写真では赤の三角)を行なう。状況に応じてその場 で爆破処理か、他の場所へ移してまとめて爆破処理をする。

地雷が発見されれば地雷を示すマーキング(上の写真では赤の三角)を行なう。状況に応じてその場 で爆破処理か、他の場所へ移してまとめて爆破処理をする。

(左)発見された対人地雷、Type 69。

(右)発見された対人地雷、PMN-2。

5. 爆破処理

発見された地雷を爆破処理する。地雷を誘爆させるために火薬と雷管をセットして導線を引き、安全 のために離れた距離から起爆装置で爆破する。

発見された地雷を爆破処理する。地雷を誘爆させるために火薬と雷管をセットして導線を引き、安全 のために離れた距離から起爆装置で爆破する。

http://youtu.be/L8NkUNh2Aqw

爆破処理した跡に黄色の標識を立てる。地雷が高密度に埋められていたことがわかる。

爆破処理した跡に黄色の標識を立てる。地雷が高密度に埋められていたことがわかる。

2012年4月18日更新

CMCトゥールポンローみおつくし中学校田プロジェクト

土起こし

土起こし

地雷原を学校に。さらに地雷原を田んぼに。

2010年にCMACが地雷・不発弾を除去した後、2011年2月にトゥールポンロー中学校が完成。今年から学校田プロジェクトをスタートさせる。生徒たちと一緒に米作りをしながら農業、農業のバリューチェーンを学んでいく。いままでは地雷原で人の手が入っていなかった土地を開墾して田んぼにする。もともとは森だったところ。肥沃な土地を活かしたい。

いまは乾期だが3月に入ってひと雨ふた雨来てマライでは農家が土起こしをし始めた。5月ごろの種蒔きに向けての田んぼの準備が始まっている。まずは手つかずだった土地を開墾し田んぼとして利用 するためにトラクターで土を起こしていく。

4連ディスク・プラウ(鋤き)で固い土を起こす

4連ディスク・プラウ(鋤き)で固い土を起こす 土が空気をたくさん含むよう起こして乾かす

土が空気をたくさん含むよう起こして乾かす 土起こし前(3/16)。一面に雑草が生い茂っている。

土起こし前(3/16)。一面に雑草が生い茂っている。

土起こし後(3/23)。約2ヘクタールを田んぼとして利用する。

土起こし後(3/23)。約2ヘクタールを田んぼとして利用する。

開墾するのに来てもらったトラクター。何と、1年前に同じくマライ郡で対戦者地雷を踏んで運転していた男性が死亡したトラクターだった。トラクターのオーナーに言われて気づいた。その時取材に 行ったので彼は僕を覚えていたのだ。その後トラクターは修理して現場復帰したのだが、その現実的なたくましさに驚くと同時に何か因縁を感じた。写真は事故直後にCMACが撮影したもの。 地雷原を田んぼに。地雷原だった場所が豊かな農地へと生まれ変わる。人々の生活の向上につながる農業のあり方を現場で考えて実践していく。

2012年3月23日更新

ラジオ番組「Voice of Heart」事業進捗状況

CMC Report |23 Feb, 2012

ラジオ番組「Voice of Heart」事業進捗状況

1. 活動状況

バンテアイミエンチャイ

バッタンバン

バンテアイミエンチャイは2011年12月8日からバッタンバンは12月9日から放送を開始。2012年2月20日までに22回放送している。

2. リスナーの反応

生放送中に電話を受け付けリスナーの声を紹介している。地雷危険回避教育を取り上げた際はリスナーからも事故を防ぐための方法や心構えなど、番組の特集に沿った声が多く寄せられる。

リスナーの声の一部を紹介する。

– たとえ障害者であっても障害がない人のようには何もできないと考えないでください。

– トラクターを運転されている方、耕作する前にその土地に関する情報を集めて地雷の危険性を知 らなければなりません。

– 家族のために頑張って働いている障害者の方たちのことを誇りに思います。

– 地雷や不発弾の危険、地雷や不発弾から身を守るためにどうするかといった情報があって、特集が面白いです。

– 足を失った時は後悔したけれども、もう過ぎたことなのでいまは落ち込んではいません。前向き に生きるよう気持ちを切り替えました。

– 地雷や不発弾に触ってはいけません。私たちはプロのディマイナーではないのですから、命がな くなってしまわないように。

3. 地雷危険教育プログラムへの参加、ワークショップの開催

カンボジア赤十字が行なっているCBMAP(Community Based Mine Action Program) のボラン ティアスタッフによる地雷危険回避教育に参加。2月3日に発生した対戦者地雷事故を受けて事故が起こった近隣の村にて戸別訪問による地雷危険回避教育を行なった。対象は4世帯12人。 2012/2/13 バンテアイミエンチャイ州マライ郡

4. 地雷・不発弾生存者への取材

2011/11/1に対人地雷を触っていて爆発、目と足を負傷した9歳の男の子、レアック君を取材。子どもに対する地雷危険回避教育を目的として特集を2011/12/8と12/9に放送。

2011/1/20にトラクターを運転中、対戦者地雷を踏んで爆発、右足を切断したチューンさん(26 歳)のケースを元に対戦者地雷危険回避教育を目的とした特集を 2011/12/15、12/16に放送。

2002年に対人地雷で右足を失いながらもその後、地雷撤去NGO、MAGの女性ディマイナー(地雷撤去作業員)として活躍しているクーン・ソコーンさんを紹介。地雷生存者の社会復帰をテーマとした特集を2011/12/22、12/23に放送。

5歳の時に地雷で右足を失ったドス・ソピアップさん(21歳)を紹介。スタジオに本人をゲストとして招き、地雷生存者への差別、偏見をテーマに特集を2011/12/30、2012/1/5に放送。

15歳の時に対人地雷で両足を失ったメック・チャンネンさん(21歳)を紹介。地雷生存者の社会復帰をテーマとして2012/1/12、1/13に放送。

15歳の時に対人地雷で両足を失ったメック・チャンネンさん(21歳)を紹介。地雷生存者の社会復帰をテーマとして2012/1/12、1/13に放送。

2006年、11歳の時に地雷で両足を失ったチャン・テート君(16歳)を紹介。テート君の「地雷が残る危険な森には入らないで。でないと僕たちのようになってしまう」という声が地雷危険回避教育として強いメッセージになった。

2006年、11歳の時に地雷で両足を失ったチャン・テート君(16歳)を紹介。テート君の「地雷が残る危険な森には入らないで。でないと僕たちのようになってしまう」という声が地雷危険回避教育として強いメッセージになった。

2011/12/22、12/23に放送したクーン・ソコーンさんを再び取り上げた。1月に男の子を出産。女性の地雷生存者の仕事、家族、結婚、出産に焦点を当てた。2012/2/3放送。

2月3日に発生した対戦者地雷事故で8人が亡くなった。唯一生存したコーン・コンサットさん(19歳)及び亡くなった犠牲者の家族のインタビューを元に対戦者地雷への注意喚起を狙いとして特集を2012/2/9、2/10に放送。

5. 番組広報準備

CMAC(カンボジア地雷対策センター)など地雷・不発弾対策、障害者支援団体にポスターを配布。 また地雷・不発弾汚染地域、中でも最近事故が発生している地域の民家、商店、学校などにポスター 掲示。

レストラン バンテアイミエンチャイ

村の雑貨屋 バッタンバン州サムロー郡

小学校 パイリン州

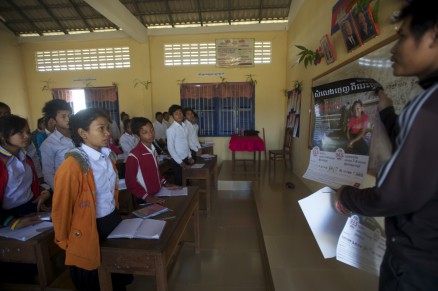

中学校 バンテアイミエンチャイ州マライ郡

民家 バッタンバン州サムロー郡

CMAC地雷回避教育スタッフに配布

2012年2月23日更新

2011年の地雷・不発弾被害者数

2012年1月20日更新