地雷危険回避教育プロジェクト⑬~田舎の情景~

12月6日(金)

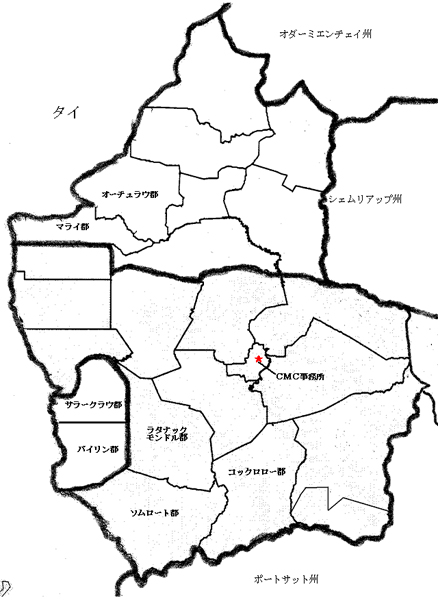

11月27日(水),バッタンバン州ソムロート群に行ってきました。ソムロート群はバッタンバン州の南西部,タイ国境沿いに位置する辺境の地です。スタッフからは常々「ソムロートはものすごいど田舎だ」「道が悪くて大変だ」と聞いており,どんなところか一度行ってみたいと思っておりました。

今回,MRE視察という大義名分のもと,その辺境の地へ赴き,MREスタッフとともに民家に泊めてもらい,カンボジアの超ど田舎の暮らしをほんの一部ですが味わってきました。

事務所のあるバッタンバン市内からラタナックモンドルを通ってパイリンに抜ける道はアスファルトで舗装されていてバイクでも非常に走りやすいですが,ラタナックモンドルから枝分かれしてソムロートに入る地点からは延々ンと埃の舞うがたがた道がつづきます。

午後1時過ぎに事務所を出発し,バイクで3時間かけて今回のMRE活動地区であるソムロート群西部,タイ国境手前にあるスン村にたどり着きました。泊めていただいたのは大豆とトウモロコシをつくって生計を立てているという農家で,家には収穫されたばかりの大豆の袋が積んでありました。農家の方は,「うちのような田舎の農家はとっても貧しいんだよ」などと言っておられましたが,大豆やトウモロコシを売って得たお金を貯めて農業機械を購入するなど,家の様子を見る限りでは安定したそこそこの暮らしをしている印象を持ちました。確かにこの地域は電気や水道等のインフラ整備はされておらず,都市部に比べると開発の遅れたまさにど田舎ですが,耕地としての土地は豊かで,人々の暮らしもそんなに悪いものではなさそうでした。

泊めていただいたお家。典型的な高床式の家屋です。

収穫された大豆が袋詰めされ,積んであります。袋にはタイ語で何やら書かれています。袋は業者が55~60ドルで買い取り,タイへ持って行って売るとのことです。

3000ドルで購入した農耕機械(日本製)。大豆やトウモロコシが毎年順調に収穫できれば,4年で購入できるとのことです。

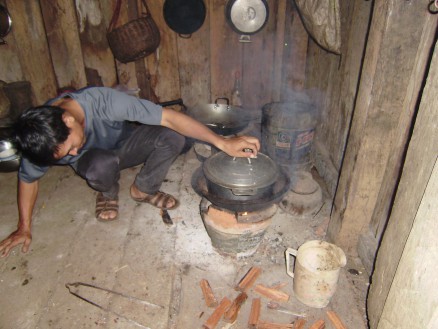

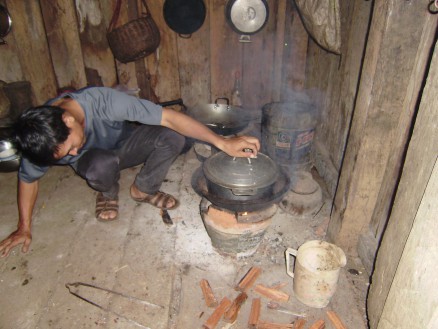

夕方5時ごろ,暗くなる前に夕食の準備が始まりました。

ご飯を炊いているのはスタッフのダラです。

ソカーは家の脇にある畑で,野菜を摘んでいます。産地直送のとれたて野菜です。

ご飯を食べる前に(日が暮れて暗くなる前に)水浴びをして体を洗います。屋外ですが,男性も女性も体にクロマー(カンボジア製の布)を巻いた状態で体を洗います。日本でいう「お風呂に入る」ということとは全く様相が異なります。バイクで家の近くの川へ行き,そこで水浴びをする人もいました。日本でいうと銭湯へ行く感覚でしょうか。もちろん料金はかかりません。ただ,この時期は朝夕はめっきり冷え込んで,水浴びがものすごく億劫になります。

水瓶に溜めてある水を杓子ですくって体にかけます。脇にあるポリタンクは近くの川から水を汲んでくるためのもの。

夜,バッテリーにつないだ電灯の明かりのもと,晩御飯をいただきました。

電気の通っていない地域の家ではこのようにバッテリーの電気で明かりを灯します。

家族で輪になって夕食をとります。

食事が終わった後は,みんなで雑談をしながらゆったりとくつろぎます。都市部は当然ですが,田舎の方でもテレビはだいぶ普及してきており,テレビのある家庭ではたいていテレビを見て過ごすのですが,ここは未だないようです。その代り,携帯電話はどんな僻地でもほとんどの人が持っており,この家でも男の子が家族だんらんの脇で携帯電話のゲームで遊んでいたのは印象的でした(都市部ではもはや当たり前の光景ですが)。

夜10過ぎ,「そろそろ寝るか」と皆おもむろに寝る準備(床に布団を敷いたり,ハンモックをつるしたり)を始めました。私はこの日持参したハンモックで寝ました。

蚊帳付きのハンモック。田舎で寝泊まりするようなとき,持っているととても便利です。

翌朝,お世話になった家の人たちに別れを告げ,MREスタッフと一緒にこの日のMRE活動現場である〇〇中学校へ行きました(私は1晩だけでしたが,MREスタッフはもう1晩お世話になっています)。中学校でのMRE活動の様子を見た後,私は一足先に事務所に戻りました。

金曜日,ソムロート地区でのMRE活動を終えて,スタッフが事務所に戻ってきました。今回泊めていただいた家で「遊びに来ていたあの日本人(私)にあげてくれ」とバナナを手渡されたようです。ありがたくいただきました。

カンボジアの多くの地方では未だに電気,水道等のインフラが整っていませんが,それ故に,電気,水道が当たり前にある環境で生まれ育った私にとっては,逆に「もともとはこういう生活だったんだよな」と新鮮な発見や刺激があり,とても面白いです。とは言っても,現地の人はインフラが整備され便利な生活になることを願っておられますし,いずれはこの地方にも開発の手が伸びてくることでしょう。

お土産にもらったバナナ

文責:曽田実

2013年12月9日更新

パソコン技術訓練による地雷被害者・地雷原生活者収入向上プロジェクト②~プノンペンでのパソコン訓練途中経過~

11月27日(水)

ロン・チャンティとスレーン・ハイの両名がプノンペンのダイロクにてパソコン訓練を受け始めてから約1カ月がたちました。2か月間の訓練のうちの半分が経過したことになります。そこで今回プノンペンのダイロクを訪問し,彼らの様子を見てきました。

ダイロクオフィスにて画像切り取りの練習をしています。手前からハイとチャンティ。そのほかはダイロクの社員さんたちで,まさに仕事の真っ最中です。

チャンティとハイは,ダイロクの社員さんたちの仕事の様子を見ながら,黙々と自分の課題に取り組んでいました。本人たちの表情や言葉からも充実した様子がうかがえます。また,ダイロクの廣田社長からも「2人とも,1カ月やったなりのうまさになっている」との評価もいただいており,ここまではまずまず順調にきているようです。

今後について廣田社長から「スピードはこれからです」と言われた通り,残りの1カ月でさらにレベルアップし,丁寧になおかつ速く仕事をこなせるようにならなければなりません。2人にはより一層精進していってもらいたいです。

休日,下宿先での様子ものぞいてみました。2人とも問題なくプノンペン生活を送っているようでした。

部屋でくつろいでいるところ,ちょっとお邪魔しました。

炊飯器。5$で買ったそうです。

どうやらきちんと自炊生活をしているようです。外食だと高くつきますから,当然と言えば当然でしょうけど。

食事はどうしてるか気にはなっていましたが何の問題もないようで,堅実にプノンペン生活を送っている様子がうかがえて,そちらの方も安心しました。特にハイは親類や友達がプノンペンにいて連絡も取りあっているようで,すんなりとプノンペン生活に馴染んだようでした。

私が帰る際,下宿先の玄関前まで出て見送ってくれました。チャンティのいる場所は大家さんの部屋。彼らの部屋は右側通路の奥の一角。

プノンペンにやってきて1カ月がたち,来た当初よりも表情にゆとりが出て,充実感も漂っています。あと1か月,気を抜かず,この調子でしっかりとがんばっていってもらいたいです。

文責:曽田実

2013年11月27日更新

カンボジアの教育問題

11月21日(木)

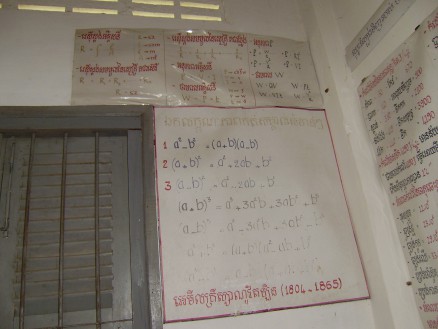

只今,各地の小中学校を訪問し,MRE活動を展開しておりますが,教室の中に入るとポスターや学習内容が書かれた模造紙などが壁に所せましと張られていて,普段の子どもたちの学習の様子がうかがえます。

黒板の左側にはカンボジア語の文字を学習するポスターが,黒板の下には掛け算の九九(9×10まである)が書かれた紙が貼られています。

名簿等も教室に掲示されています。

ある学校では,道路標識のポスターが貼られていました。村に住んでいる限り,絶対に目にすることのないマークがずらっと並んでいます。

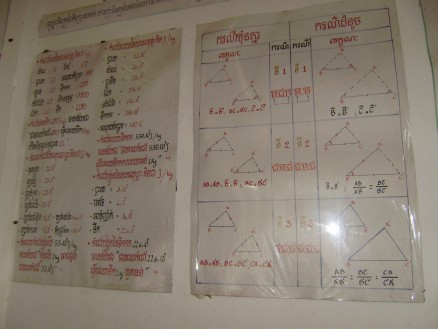

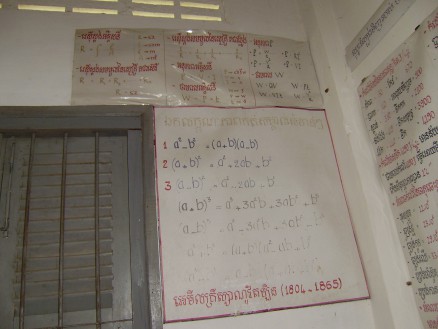

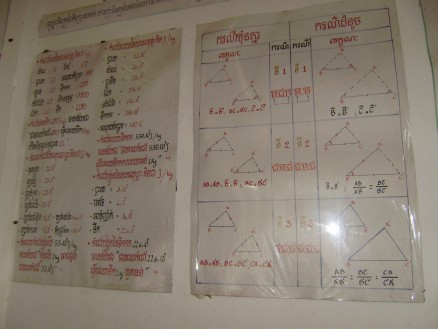

中学生にもなると学習内容の質も量も格段にレベルアップします。以下第9学年(中学校第3学年)の教室の掲示物を紹介します。

地学「地球の内部構造」

右側が数学「三角形の合同条件および相似条件」と,ちょっと見にくいですが左側が物理「いろいろな物質の熱量について」

式の展開と因数分解の公式

三角比sin・cos・tan

カンボジアの教育問題については,学校の数や教員の数・質,子どもの就学率などがよく議論されますが,学習内容,特に教科学習の内容についての具体的な議論はあまり多くはありません。そこで今回は,カンボジアの義務教育における学習内容,とりわけ数学及び理科について少し考えてみようと思います。

写真にもあるように,中学校の数学・理科は日本の同学年と比べ,かなり高度な内容となっています。実際,カンボジアの小・中学校の数学の教科書を見てみると,小学5年生で文字式が,小学6年生で方程式が導入されています。日本の教育課程でも小学6年で「文字を用いた式」が導入されていますが,本格的には「文字を用いた式」や「方程式」は中学校で学習します。そして,学年が進みカンボジアの第9学年(中学3年)にもなると,日本の高校数学で登場する三角比(sin・cos・tan)や2元連立1次方程式を解くための行列式が導入されるわけです。

一方理科に目を向けてみると,小学校の方は比較的易しい内容になっていますが,中学校の理科の教科書をひとたびめくれば,初っ端から高校物理の教科書か!?と思わせるような難解な内容がぎっしり詰め込まれています。

算数・数学に関しては,進度がはや過ぎる側面はあるにせよ,学習内容はある程度体系的に進められていますが,理科に関しては,子どもの概念形成の過程をまるっきり無視した(ような印象を受ける)学習内容になっています。教師がそこをしっかりと補足し,生徒が理解できるよう説明してあげられればいいのですが,教師自身も内容をきちんと理解していないのが実情であり(教科書を何度も読み込んで丸暗記はしています),結局授業は教科書の読み合わせであり,生徒は教科書の記述内容をひたすら丸暗記するしかありません。

数学にせよ理科にせよ,カンボジアの教科書の内容は子どもたちにとって(教師にとっても)難解すぎる内容であり,そのうえ,論理的思考力,科学的思考力を育成するという視点を欠いているように思えます。そしてその結果,教科書の内容をなぞるだけの丸暗記授業がカンボジアの,特に田舎の教育の現状となってしまっています。

田舎でも頭のいい子はたくさんいますし,どの子も自然科学に興味を持ち得ます。子どもの興味を引き出し,科学的・論理的思考力を育み,可能性を伸ばしてあげられるような学校教育を期待したいです。そのためにも,カンボジアの実情に合わせ,内容を厳選し,子どもの興味,関心,理解度等を考慮したカリキュラムの作成をカンボジア教育省には是非とも期待したいところです。

文責;曽田実

2013年11月22日更新

地雷危険回避教育プロジェクト⑫~各小中学校にてMRE開始~

11月14日(木)

11月4日(月)より,ラタナックモンドル郡オンダウクハエプ町を皮切りに,各地の小中学校にてMRE(地雷危険回避教育)を開始いたしました。

ラタナックモンドル郡オンダウクハエプ町プームカンダール小学校

1,2年生合同クラス。このクラスの先生も生徒と一緒に参加しています。

ところ変わってコックロロー郡ハップ町スラエンチュオ小学校の4,5,6年生合同クラス。

先生もMREスタッフと一緒に適宜児童をサポートしてくれます。

先生が前に立って生徒に説明する一幕も。

8~9月に実施した学校に通っていない学齢児童を対象としたMRE活動のときとは異なり,同程度の年齢,学力レベルの子が適度な人数(多すぎない人数)で参加してくれているので,子どもの発達段階に応じた指導ができ,なおかつ気心が知れた仲間同士ということもあってか自分の体験などを子どもたちが活発に発言できていて,とてもいい雰囲気の中MRE活動が行えています。

さらに,児童と一緒に参加し,児童に声をかけたり,時には教壇に立って説明をしてくれたりしてMRE活動を後押しくれる先生もいます。実は小学校3年生と5年生の社会の教科書の中に「地雷」について触れてある単元があります。そのこともあってか,子どもたちも学年が上がるにつれて,地雷についての知識やその危険性に対する意識が高くなっている気がしました(そんな気がした程度ですが・・・)。少なくとも教科書の内容は教えているでしょうが,学校教育の中で教師が児童に対してどの程度地雷問題の話をしているのか,ちょっと興味あるところです。

また,小学校だけではなく,中学校でもMREを実施しています。

ラタナックモンドル郡オンダウクハエプ町プレイオムポー中学校第9学年(日本でいうと中学3年)。一クラスの人数は小学校に比べかなり増えますが,さすがは中学生。非常に落ち着いた雰囲気で話を聞いてくれています。MREスタッフもとてもやりやすいと言っていました。

カンボジアでは(カンボジアに限ったことではないかもしれませんが),お兄さんお姉さんが小さい子の面倒を見るというのが慣習としてあります。自分自身の身を守るだけでなく,身近にいる幼い弟や妹たち,将来的には自身の子どもたちの身を守るという意味においても彼らにはきちんと学んでもらいたいものです。

11月も中旬,連日晴天が続いており,本格的に乾季に入ったか!と思いきや雨がぱらぱら降る日も時々あり,未だ雨期明け宣言できない状況ですが,8月9月のように雨の心配をする必要もほぼなくなりました。子どもたちを指導していく中で,いろいろなことを試し,各地でいろいろな発見を期待しつつ,MRE活動を充実させていければと思います。

文責:曽田実

2013年11月18日更新

地雷危険回避教育プロジェクト⑪~実践演習~

11月1日(金)

11月に入り,カンボジアではからっとした晴天が続いています。ときどき雨がぱらつくことがありますが,ほぼ雨期も終わり乾季に移り変わりつつあるようです。10月は近年稀にみる洪水被害に見舞われました。雨期の洪水がカンボジアの大地に恵みをもたらすと言いますが,この洪水により農作物にも少なからぬ被害が出ているとのニュースも目にします。聞くところによると,地雷原にも影響があるとのこと。それは,洪水で地雷が掘り起こされ,流されてしまうというもの。つまり,すでに撤去済みの場所にも地雷が流れ着いてしまっている可能性があるということのようです。

まあ,どこであっても気をつけなさいということでしょう。

ボップイ小学校へ行く途中の道路。洪水の影響で道がえぐれています。ただ,これは洪水が直接的な原因ではありますが,道路の品質にも問題があるような気もします。カンボジアの道路はとにかくもろい。ここに限らず,ちょっとしたことですぐ道路に穴があきます。

さて,MRE活動ですが,プチュンバン明けから10月いっぱいまで,対象地区の全小学校に電話で児童数等を問い合わせ,それをもとに11月からの就学児童を対象としたMRE活動の計画を立てました。そして,11月4日(月)から,MREスタッフは,ラタナックモンドル郡を皮切りに各地区の小学校をまわってMRE活動を展開していきます。学校の児童数によっては複数の学年合同で指導することもありますが,基本的には各学年ごとに区切って子どもたちに指導していきます。9月までの学校に行っていない子どもたちを対象としたMREでは,子どもたちの年齢にかなりの幅がありましたが,今回はある程度子どもの年齢(発達段階)に合わせた指導を行えそうです。

それに先立ち,11月1日(金)にボップイ小学校でMRE活動の実践演習を行いました。クラスごとに指導できたことにより,適度な人数で,なおかつ年齢に合わせた授業ができました。授業後,スタッフと授業についての細かい修正点を確認し,ボップイ小を後にしました。

帰り道,不発弾を見たという児童の証言をもとに,スタッフと一緒にその現場(草むら)に立ち寄ってみました。

児童の証言によるとこの道路脇にあるとのこと

どうやら奥の方に見つけたようです。

ちょっと埋もれた状態で不発弾が眠っていました。

「ここに地雷もしくは不発弾があるよ」という目印として束にまとめた草を結んでいます。その上にはナイロン袋が引っ掛けてありますが,これも目印です。

この草を結んで目印にするというのは,看板や貼り紙など何もない場所で地雷・不発弾を発見した際の目印としてとても重要です。もちろんMRE活動の中でも子どもたちに教えています。いつどこで出くわすかわからないので,常に心構えは持っておきたいところです。

文責:曽田実

2013年11月8日更新

パソコン技術訓練による地雷被害者・地雷原生活者収入向上プロジェクト

10月28日(月)

前回のレポートにて,『パソコン技術訓練による地雷被害者・地雷原生活者収入向上プロジェクト』の訓練生採用試験の様子をご報告いたしましたが,採用試験の結果7名の受験者の中から次の2名を採用することに決定いたしました。

1.ロン・チャンティー/23才/バッタンバン州コムリエン群出身/20才の時に農地開拓のために森林に入った際地雷事故に遭い,両足を失う。

ロン・チャンティ

2.スレーン・ハイ/25才/バッタンバン州ソムロート郡出身/12才の時に農地開拓のために森林に入った際不発弾事故に遭い,右腕を失う。※プロジェクト名には「地雷被害者」とありますが,不発弾被害者もこのプロジェクトの対象となります。

スレーン・ハイ

奇しくも,2人とも農地開拓のために森林を切り開いている最中に事故に遭ったようです。仕事(農地)を求めて森林に入った結果,若くして仕事のできない体になってしまうというのは何とも皮肉なものです。2人とも事故後は家事を少し手伝う程度で,仕事は全くしていなかった(できなかった)とのこと。このプロジェクトをきっかけに明るい未来を切り開いていってもらいたいものです。

さて,10月28日(月),「Cambodia Dairoku Inc.」にてパソコン訓練が始まりました。2人はやや緊張した面持ちで,訓練初日を迎えました。

道路の向こう側のビルの3FにCambodia Dairoku Inc.の事務所があります。

いよいよ出陣。

朝6時。廣田社長(右から2番目)から紹介していただき,Dairokuの社員と初顔合わせ。

職場風景。右側手前2人が訓練生。

いろいろな画像を使って切抜きの練習。左がチャンティ,右がハイ。

採用試験もでお世話になったタヌアン氏。ご自身の仕事の合間をぬって訓練生2人を指導していただきます。

いよいよ訓練が始まりましたが,とにかく今は練習あるのみ!このプロジェクトはこの2人にとってだけでなく,手足に障害を負ったすべての人々にとっての新たな就業モデルの一つとなります。そして,彼らにはバッタンバンに戻って就業してもらうのと同時に,新たにスタッフを採用した際の指導者としても期待しています。まずは自身のために,そしてゆくゆくは多くの障害を負った人たちのために,2人で協力し合い,切磋琢磨して腕を磨いていってもらいたいです。

プノンペンでの2か月間をDairoku事務所から歩いて5分のこの部屋で2人で過ごします。これまで全く面識のなかった2人ですが,これも何かの縁。協力し合い,切磋琢磨して腕を磨いていってもらいたいです。また,あまり羽目を外しすぎない程度にプノンペン生活(都会生活)を楽しんでもらえたらと思います。それにしてもチャンティ,緊張しているのか表情がずっと硬い・・・。早く慣れろよ(笑)

2013年10月30日更新

新プロジェクト始動

10月24日(木)

只今,CMCでは子どもたちへのMRE(地雷・不発弾危険回避教育)活動を実施しているところですが,それと並行して,地雷被害者の雇用創出を目的とした新たなプロジェクト『パソコン技術訓練による地雷被害者・地雷原生活者収入向上プロジェクト』が始動いたします。

カンボジアでは,国民の大多数が農業に従事しています。手足を負傷したもしくは失った地雷被害者にも農業に従事している人はいますが,彼らにとって肉体労働である農作業は非常に困難を伴う仕事です。田舎にあっては農業もしくはその他の肉体労働以外で収入を得て生計を立てることは難しく,仕事ができず将来を悲観して家に引きこもってしまう人も多くいるようです。

そんな地雷被害者の方々が求めているのは言うまでもなく「仕事」です。そこで立ち上げたのが,上記の『パソコン技術訓練による地雷被害者・地雷原生活者収入向上プロジェクト』。このプロジェクトは,主として未経験者でも習得が可能な「画像切り抜き」という技術を習得し,それを就業につなげようというものです。このプロジェクトを全面的に支えてくださっているのがプノンペンでIT事業を行っている日系企業「Cambodia Dairoku Inc.」です。

「Cambodia Dairoku Inc.」は岐阜県高山市で大正6年より印刷業を営まれている(有)大六印刷のグループ会社で,廣田健一郎社長が2009年に起業された会社です。現在,社員数は28名で,和文DTP及び関連事業(写真切抜き・加工・トレース・ゴミ取り・データ入力・組版自動化など)を行っています。

廣田社長は,カンボジア地雷被害者の厳しい現状及びCMCのこれまでの活動を理解してくださり,そのうえで,「Cambodia Dairoku Inc.」にて地雷被害者へのパソコン技術訓練を引き受けてくださいました。さらには,技術訓練終了後の仕事も発注していただけるとの了解もいただきました。本当にありがたいことです。

これを受け,この度2名の地雷被害者を訓練生として採用し,「Cambodia Dairoku Inc.」にて10月末から2ヶ月間訓練を受けた後,来年1月からバッタンバン事務所にて業務を開始する運びとなりました。そして,この2名を選考するための採用試験を,10月14日(土)にCMCバッタンバン事務所にて行いました。バッタンバン州を中心に募集をかけたところ,7名が採用試験を受けに事務所まで足を運んでくれました。

未経験者でも習得が可能な「画像切り抜き」ではありますが,やはり人によって適性のあるなしというのがあるらしく,採用するにあたってはプロの目で見極めてもらう必要があるということで,ここでも「Cambodia Dairoku Inc.」の協力を仰ぎました。採用試験には,廣田社長と優秀な社員の一人Thanoeun(タヌアン)氏のお二人に来ていただき,実際の「画像切り抜き」作業を通して受験者の適性を見ていただきました。

採用試験の様子。左からタヌアン氏,受験生,廣田社長。

タヌアン氏の指導の下,受験者は初めての切り抜き作業に挑戦です。課題は先日の夏休みツアーの集合写真から一人の人を抜き出すこと。

抜き取ったのは地雷撤去のスペシャリスト,CSHDのアキラ氏です。

10月28日(月)より,「Cambodia Dairoku Inc.」にて,パソコン訓練が始まります。

次回の報告書にて,このプロジェクトの採用者及び訓練の様子等をお伝えできればと思います。

2013年10月29日更新

石原基金奨学生の家庭訪問

10月17日(木)

前回,バッタンバンの洪水の様子を報告しましたが,あの報告以降,しばらく雨が降らない日が続き,冠水していた水もすっかり引いてしまいました。川の水位を見ても一目瞭然。

10月5日の川の様子

10月15日の川の様子

現在,バッタンバンの街は何事もなかったかのようにすっかりともとの姿に戻りました。とりあえずひと安心です。

10月14日(月),コーントライ中学校卒業式(9月19日)の報告の際にも紹介しました石原基金の奨学生チア・ダリンに会いにコーントライ村に行ってきました。

チア・ダリン。コーントライ中学校の卒業生で,石原基金の奨学生

バイクでコーントライ村に向かう途中,かなり広い範囲で道路や周辺家屋が冠水している地域がありました。バッタンバンの街では冠水被害がすっかり消えてしまっていたのですが,一部の地域では,まだ深刻な被害が続いていたのです。

普段は牛が集団でのそのそと移動していたり,犬が道路の真ん中をうろうろしていたりと,バイクで走っていると危ないなと感じることが多々ありますが,この日ばかりはこの冠水地域では牛も犬も見かけませんでした。その代わりに,この日はたくさんの魚が道路を泳いで横切っているのを見ました。

朝から地域住民があちこちで網を持ち出し,漁をしていました。多くのご家庭でお昼ごはんに魚料理が出たのでしょうか?

子どもたちも夢中になって魚を捕まえています。

大漁!?

深刻な被害のはずなのですが,何事もないかのように自然体で過ごしてしまうカンボジア人の懐の深さには毎度関心させられます。

さて,いつもの倍以上の時間をかけ,ようやくコーントライ村にたどり着きました。中学校でダリンと待ち合わせ,そこからダリンが家まで案内してくれました。ダリンの家やその周辺もまだ冠水した状態でした。家ではご両親も出迎えてくれました。

家まで案内してもらいました。だいぶ水は引いた方ですが,それでもまだ周辺は冠水したままです。

チアダリンの家。伝統的な高床式の家です。

ダリンのご両親・・・ではなかった・・・ここで飼われている犬でした。あまりの貫禄に思わずご両親と間違え,かしこまってご挨拶をしてしまいました。

ダリンとご両親。他にお兄さんが1人,お姉さんが3人いますが,皆タイへ出稼ぎに行っていて不在。クメール正月(4月〉には戻ってくるとのことです。

ダリンは,この10月から地元のコープ高校へ通う高校1年生です。まだ少し早いですが,「どこの大学に行きたい?」と質問してみると,「バンテアイミエンチェイ大学(州内の大学)」と答えていました。将来医者になりたいというダリンですが,その前段階の大学進学という目標に向けて,高校での勉強が始まります。何はともあれ,目標に向けてしっかりと勉強すると同時に,新しい仲間と楽しい高校生活を送ってもらいたいものです。

文責:曽田実

2013年10月17日更新

『天の恵みに悲喜こもごも』

10月9日(水)

カンボジアでは,10月3日(木)から5日(土)までの3日間は,プチュムバンと呼ばれる祭日でした。このプチュムバンとは日本でいうお盆のようなもので,仏教国のカンボジアにとっては,1年で最も重要な祭日の一つです。祝日が土曜日と重なったため,7日(月)もその振り替えとして休日となり,結果大型連休となりました。この時期は多くの国民が実家に帰省し,寺参りをしたり,家族だんらんの一時を過ごしたりします。

都市部では,一部の食堂や雑貨屋を除いて営業しているところはほとんどなく,普段は人でにぎわう場所も閑散とします。いずれにしてもこの時期は仕事がはかどらないので,CMCのバッタンバン事務所も仕事を早めに切り上げ,スタッフにはしっかりと休暇を取らせ,英気を養ってもらいました。

さて,カンボジア社会は一時的に休眠状態となりましたが,自然界,特に大気は休むことなく活発に活動を続けていました。ただいま雨期真っただ中。連日の大雨により,町のいたるところが冠水してしまいました。

バッタンバン市内大通り。

周辺の家屋も浸水しています。

冠水自体は毎年のことですが,今年は例年になくひどい状況とのこと。ただ,子どもたちは大喜びで水遊びを楽しみ,大人たちもこの状況をけっこう楽しんでいるようです。災害なのか天の恵みなのか・・・。

夕方,家族連れや若者など,多くの人でにぎわっています。まるで行楽地のよう。

事務所近くの通りも冠水。災害時,洗濯用たらいもけっこう役立つかも!?この直後2人で乗ろうとして転覆しましたが・・・。

一家でお出かけ。

学校はそろそろ新学期を迎える時期ですが,とても勉強できる状況ではありません。

学校

廊下

教室

廊下で遊ぶ(泳ぐ)子どもたち

さて,当然ですが楽しい状況ばかりではないようです。月曜日,所用でトゥールポンローの町役場を訪れましたが,そこでは近くに住む村人が避難所生活を送っていました。

トゥールポンローの町役場。ここでは6世帯が避難所生活をしているとのこと。

この役場に避難している世帯は全部で6世帯ですが,村全体ではもっとたくさんの世帯が被害に遭っていると町長さんもおっしゃってました。

MREスタッフの一人ラブットも,家がこの大雨により腰の高さまで冠水したようです。ラブットは,現在身動きが取れず,連休明けも出勤は見合わせている状況です。また,MREの対象地区である,ソムロートやパイリンなども大雨の被害に遭っているとの情報が入っています。

プチュムバン連休はあけましたが,まだしばらくは仕事がはかどりそうにありません。まあ,各村もMREどころではないでしょうし,焦っても仕方ないので,水が引くのをのんびり待つことにします。

文責:曽田実

2013年10月9日更新

地雷危険回避教育プロジェクト⑩******

10月3日(木)

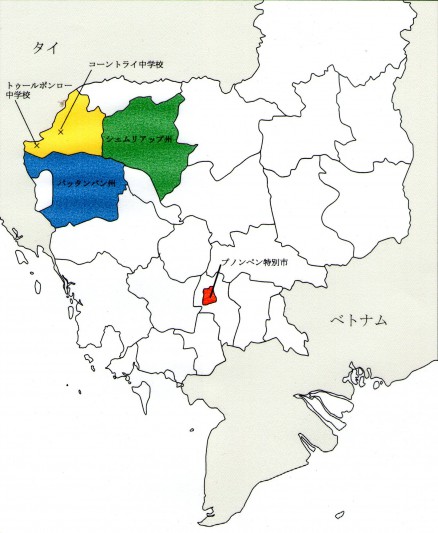

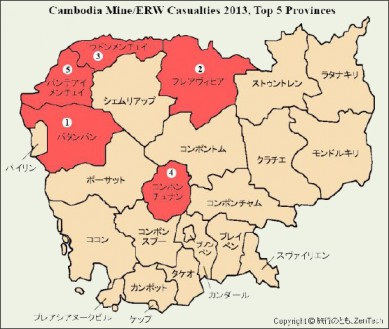

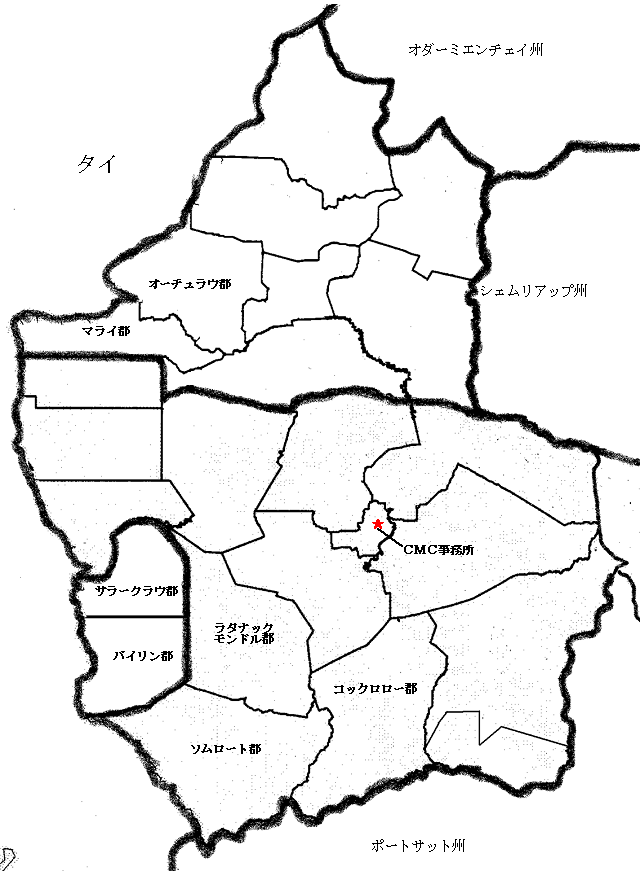

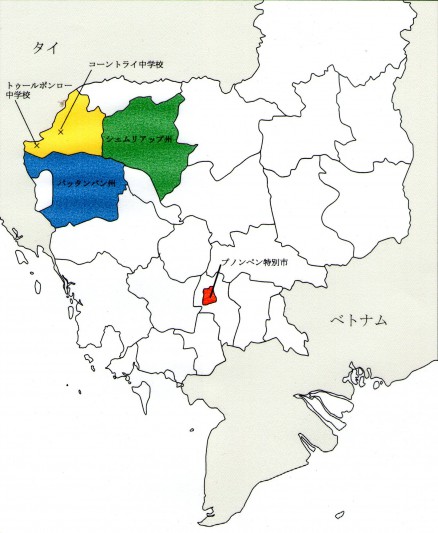

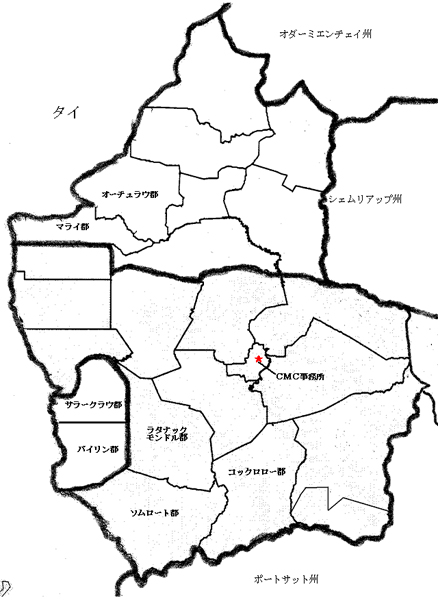

8月12日より,6週間にわたって6つの地区でMRE(Mine Risk Education,地雷危険回避教育)を実施してきました。今回の報告ではこれまでのMREを総括したいと思いますが,その前に,まずは簡単にカンボジアの行政区画についてご説明いたします。

カンボジアは大きく州(province)と特別市(municipality)に分かれます。

そして州はいくつかの郡(district)に,郡はいくつかの町(commune)に,さらに町はいくつかの村(village)に分かれます。同様に,特別市は区(district/section),区は地区(commune/quater)に分かれます。

今回のプロジェクトにおいて,これまで以下の地区で学校に行っていない子どもを対象としてMREを実施してきました。

① 8月12日~8月16日 バッタンバン州ラタナックモンドル郡

② 8月19日~8月23日 バッタンバン州コックロロー郡

③ 8月26日~8月30日 バッタンバン州ソムロート郡

④ 9月02日~9月06日 パイリン州サラークラウ郡

⑤ 9月09日~9月13日 パイリン州パイリン郡

⑥ 9月16日~9月20日 パイリン州パイリン郡

※ただし,参加者の中には学校に行っていない子どもだけでなく,学校に普通に通っている子も多くいました。また,10月以降はこの6地区に加えて,オーチュラウ郡とマライ郡(いずれもバンテアイミエンチェイ州)において,小学校の児童を対象にMREを実施する予定です。

このMRE事業の中核を担うのがMREトレーナーのラブットとソカー。彼らは使命感を持って熱心に子どもたちを指導しており,各地域でとても充実した教育活動を展開しています。

ラブット。子どもたちとともに地雷に遭遇した場合のシュミレーションを行っています。子どもたちにとって退屈な講義にならないよう,子どもたちにも積極的に授業に参加してもらうよう心掛けています。

ソカー。ラブットの補佐役として,子どもたちを見守りつつ,学習の手助けをしています。

また,CMCスタッフのダラは,表に立つことはありませんが,事務所で連絡・調整を行ったり,アンケート調査結果をまとめたりと,このプロジェクトを陰で支えてくれています。

ダラ。普段は事務所でパソコンに向かっていますが,必要があればバイクであちこち走り回り調整をしてくれます。

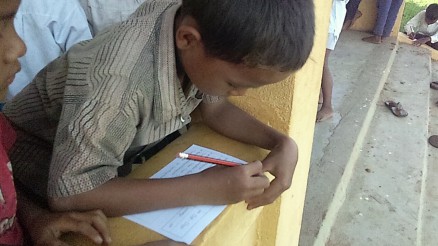

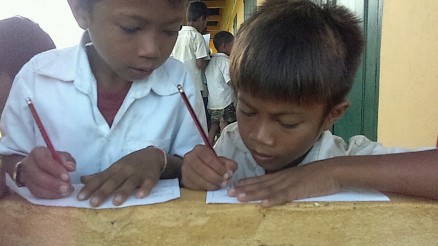

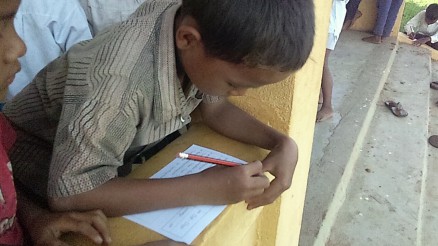

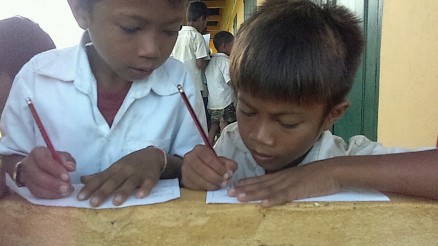

このMRE活動では,子どもたちに地雷や不発弾の危険性を認識してもらい,適切な行動をとれるように指導することが主目的ですが,それと同時に地域の実態,特に子どもたちの地雷に対する認識や体験なども調査しています。調査は,アンケート用紙に記入してもらう形で行っていますが,普段学校に通っていないこともあってか,文字の読み書きができない子がたくさんいたことや,アンケート調査そのものがよくわからず(慣れておらず),アンケートの意図を理解しないまま隣の子の解答を丸写しする子もいるなど,得られた調査結果はやや信憑性の乏しいものとなってしまいました。それでも,アンケートを通して,子どもたちの実態及び認識を探るうえで重要な情報も多く得られました。

アンケート調査の中で,「地雷または不発弾を見たことがあるか?」という質問に対して各地域で5~30%の子どもが「見たことがある」と答えていました。子どもたちが見たと言っているものが,本当に地雷もしくは不発弾かどうかは定かではありませんが,やはり現地の人にとって地雷・不発弾は身近に存在する脅威であることは確かなようです。

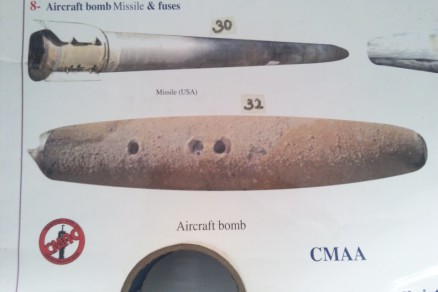

バッタンバン州コックロロー郡にて。地雷を見たことがあるという男児に,どの種類の地雷を見たのか聞いてみました。男児はポスターの写真の中から,自分が見たことがあるという地雷を指さしました。彼が指さしたのは対戦車地雷の一種。

また,バッタンバン州コックロロー郡でMRE授業を行った後,「学校の近くに不発弾が落ちてるよ」という児童に連れられて,不発弾を見に行きました。

行ってみると確かに,通学路脇の木の陰に不発弾が埋もれていました。

写真中央,木の葉の間から不発弾(瓶のような形)が見えます。この不発弾を横目に,子どもたちは学校に通っています。

さて,10月からカンボジアは新年度となります。そして,今度は学校に通っている子どもたちを対象として,新たにこのMRE活動を再開します。これまでの反省を生かし,学校の協力も得ながら,さらに充実した活動を展開できればと思います。

文責:曽田実

2013年10月4日更新

地雷原視察レポート

9月18日(水)

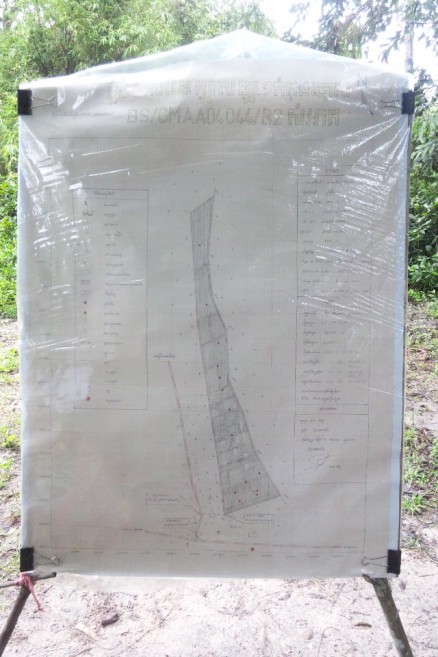

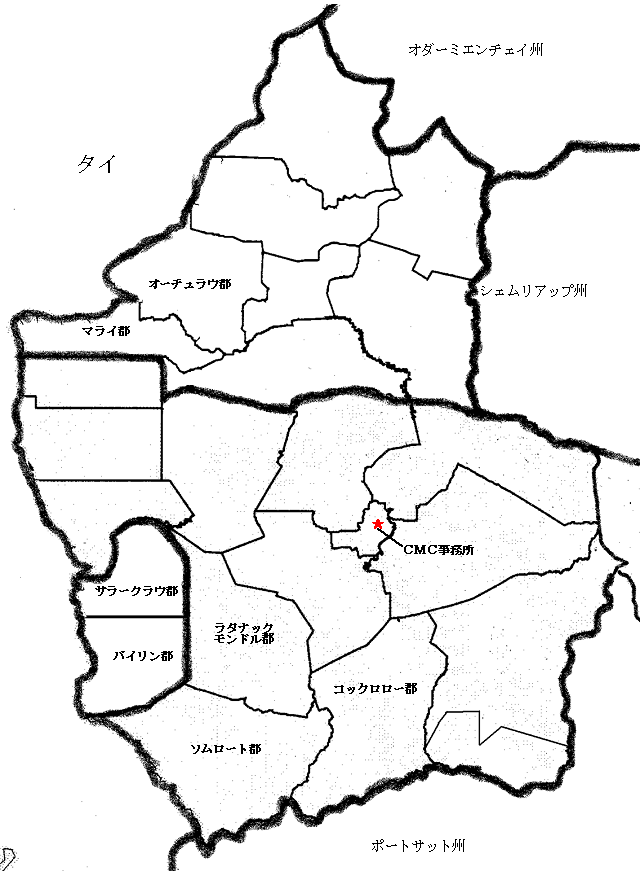

本日はシェムリアップ州南チャンソー村にて地雷撤去視察レポートです。この南チャンソー村の地雷原は36905平方メートルあり、2013/8.27より撤去を開始した地雷原です。

現在の処理状況は地雷5つ、不発弾20個で 被害は3名が死亡、負傷1名、5頭の家畜が被害にあっています。

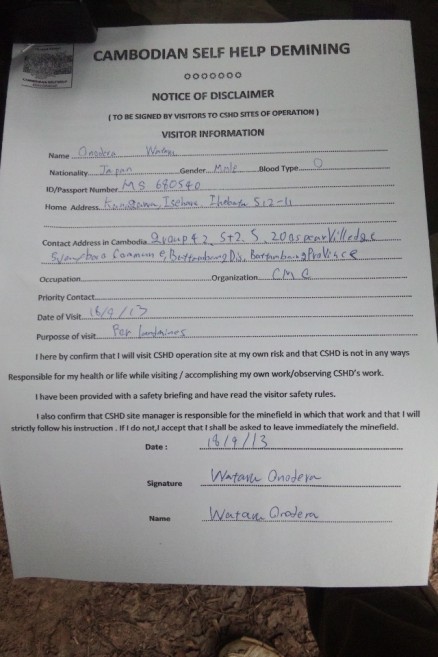

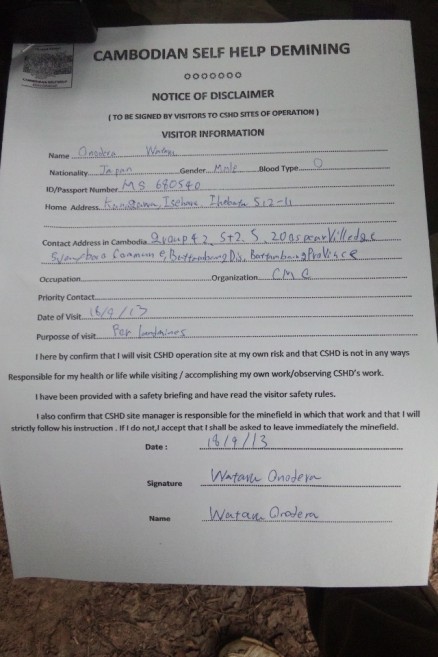

地雷原に入る前には誓約書に同意の上、サインをします。

誓約書

誓約書にサイン

そして地雷原視察に関する説明が行われます。

地雷原のマーキング

どこが地雷原でどこが安全な場所なのか、どこまで地雷除去が終わったのかなど明確にするために標識を立てるなどマーキングで示されています。

白赤長:危険ライン 白長:安全プロテクター脱衣可

赤長:地雷あり 赤短:未撤去

黄:地雷・不発弾撤去済み地点

紫:不発弾あり

白:ゴミ捨て場

黒:面積を計る

こちらはプロテクターを着たCMC現地スタッフダラー君です。

こちらはプロテクターを着たCMC現地スタッフダラー君です。

発見された地雷

ここで撤去活動をしているスタッフは26名、18名が直接の撤去スタッフでした。

以上、報告を終わります。

文責:現地インターン 小野寺 亘

2013年9月25日更新

コーントライ、トゥールポンロー中学校卒業式

9月19日(木)

2013年9月19日,2つの中学校の卒業式が執り行われました。一つは『CMCコーントライ夢中学校(以下,コーントライ中学校)』,もう一つは『CMCトゥールポンローみおつくし中学校(以下,トゥールポンロー中学校)』です。いずれもバンテアイミエンチェイ州というタイ国境を接する州内の中学校です。

黄色い部分がバンテアイミエンチェイ州。赤色はプノンペン特別市,緑色はシェムリアップ州,青色はバッタンバン州。

コーントライ中学校は,佐世保青年会議所の協力のもと2008年に開校した学校で,今年度第3期生が卒業します。一方,トゥールポンロー中学校は株式会社データマックスおよび大阪西ワイズメンズクラブの協力のもと,2011年に開校した学校で,今年度第1期生が卒業します。

今回,佐世保青年会議所から建設当時の理事長だった曽和さんはじめ4名が,データマックスから児玉社長はじめ3名が,各中学校の卒業式に参加されました。

この日,朝7:00にシェムリアップ市を出発してバスで2時間半かけてまずはコーントライ中学校へ行きました。生憎の雨模様でしたが,19名の卒業生をはじめ多くの在校生が我々を待ち受けてくれていました。卒業式は教室で行われました。

曽和さんから卒業生一人ひとりに卒業証書が手渡されました。

卒業生全員で記念撮影

なおこの度,この卒業生の中から,成績優秀でなおかつ将来を見据えて勉学に励んでいる生徒を1人奨学生として資金援助することが決定しました。これは,コーントライ中学校の校庭も手掛けられた庭師の石原和幸氏による支援で,「石原基金」として,この生徒の大学卒業までを支援するというものです。

卒業生全員に卒業証書が手渡された後,この奨学生の発表がありました。奨学生として選ばれたのは,将来医者になりたいと語ってたチア・ダリンさん。発表されると非常にうれしそうな表情を浮かべ,周りの友達からも祝福されていました。ぜひとも将来に向けて,しっかりと勉学に励んで行ってもらいたいです。

右がチア・ダリンさん。CMC大谷理事長(左)と記念撮影。

コーントライでの卒業式が終わり,次にバスで40分ほどのところにあるトゥーるポンロー中学校に行きました。

ここでも,19名の卒業生(奇しくもコーントライ中学校と同じ卒業生数)とともに多くの在校生が集まってくれました。今年度トゥーポンロー中学校は第1期生の卒業ということもあり,生徒教員皆初めての卒業式を体験しました(カンボジアの学校にはそもそも卒業式という慣習はありませんので)。

式は教室で行われました。データマックスの児玉社長から卒業証書が生徒一人ひとりに手渡された後,児玉社長から卒業生にはなむけの言葉を述べられ,初めての卒業式は無事終了しました。

児玉社長から卒業生一人ひとりに卒業証書が手渡されました。

卒業生全員で記念撮影

さて,児玉社長は学校の校舎だけでなく,生徒たちの通学路整備の支援もしてくださっています。

学校前に約2㎞にわたる1本の道路がありますが,以前は大変な悪路で歩くのもやっとな道でした。これを児玉社長のお力添えのもと,今年に入りCMCや地元住民が協力してきれいに整備し,「KODAMA STREET」と名づけて生徒たちの通学環境を整えていました。

ところが,雨季に入り連日の大雨(特にここ1,2週間)により地盤が緩み,収穫期とも重なって農耕気が頻繁に往来したために,以前の悪路に逆戻りしてしまったのです。私は,卒業式前の3週間,CMCの夏休みツアーのために毎週訪れていたのですが,3週間前はきれいなだった道が,週を追う毎に道がえぐれてひどくなっていくのがはっきりと分かりました。

生徒の通学路として整備されたこのKODAMA STREETではありますが,地域住民にとっても非常に重要な道路でもあるのです。これについては,学校を中心に地域住民にも協力してもらって,道路の維持に努めていってもらいたいものです。

KODAMA STREET入口。ここは特に問題なくきれいな状態が保たれています。

最も悲惨な部分。粘土質でヌルヌルの路面。いやぁスベるスベる。まともに歩けません。

道路わきにそれるしかありません。でもあんまりそれすぎると危ないんじゃ・・・

文責:曽田実

2013年9月25日更新

地雷危険回避教育プロジェクト⑨******

2013年9月13日

本日もAM6:00にダラー君と事務所に集合です。目的地はパイリン州ボータンスー小学校です。

途中、ダラー君は携帯電話を無くしてしまい、ラブット君に電話をしようとした自分の電話はプリペイド切れになってしまっていたなど、少したどり着けるか不安はありましたが、なんとか目的地【ボータンスー小学校】に到着です。

この学校も日本がかかわっている学校のようです。

学校看板

本日は今までよりも遥かに生徒の数が多く、40人前後はいました。

ラブット君は「こんなに多いのは予想外だよ」と言っていた程です。

授業風景

教室の後ろには子供たちが作った手榴弾の彫刻品がありました。

木材で作られた地雷不発弾模型

この日の授業ではこちらの模型を使い、どうして爆発するのか、という仕組みの話から地雷が埋められた歴史の背景に致まで話していました。

カンボジアで最も多く埋まっていると言われる旧ソ連製対人地雷PMN-Ⅱ

ここで話を切り替えて、子供たちの笑顔を撮る方法について話したいと思います。

自分はクメール語が喋れないのでコミュニケーションがとれませんのでまずデジタルカメラで子供たちをムービーに収めます。それを子供たちに見せると興味深々で、笑ってくれるので、もう一台のスマートフォンで笑顔を取ります。

そして帰りにはラブット・ソカーがホームステイしているお宅へお邪魔して、本日のMREを終えました。

ラブット・ソカーがホームステイしているお宅

2013年9月17日更新

地雷危険回避教育プロジェクト⑧******

こんにちは。

本日は先日(2013/9/4)訪れたカンボジア北西部、タイと国境を接するパイリン州にあるスラグミンチェイプライマリースクールにて行われたMRE(地雷危険回避教育)リポートを記します。

朝の6時にバッタンバン事務所にダラー君と集合しました。

ダラー君とも最近何となくのコミュニケーションが図れるようになっています。そして出発です。

目的地まではバイクでおよそ2時間半ほど、前回は悪路と舗装された道の割合は半々でしたが、今回は赤土の道を行ったのは30分程度でした。

このスラグミンチェイプライマリースクールは2011年に建てられ、まだ二年の若い学校です。写真をみていただければ解りますが、学校の看板に日本人の名前が刻まれています。

この日、学校の先生がバッタンバンにおり、校舎の鍵もバッタンバンに持って行ってしまったそうで、屋外にて授業を行いました。

文字通り、青空教室でした。

授業が始まる前は、こうして整列するんですね。

きれいに整列したら、授業のスタートです。

現地スタッフによる授業の様子です。

CMC制作の地雷ポスターで、子供たちに「どの種類の地雷をみたことあるか」を指をさしてもらっています。

ラブート君は前方の子供たち、ソカーさんは後方の子供たちにポスターを見せて回ります。

一つの授業を二人で行う、良いチームワークです。

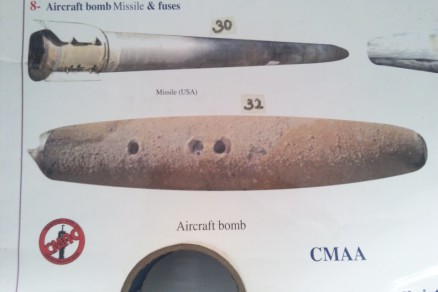

続いてソカーさんがシーマックという政府機関の発行している不発弾(手榴弾含む)のポスターで、「どの種類の不発弾をみたことあるか」を聞いています。そして授業の終盤、子供たちにアンケートを答えてもらいます。

中には文字の読み書きが出来ない子供もいるので、そういうときはダラー君、ソカーさん、ラブート君が口頭で説明して理解をしてもらいます。

前回と違い、今回の子供たちはみんな「みたことがある」と挙手していました。

そして授業が終わると、集まってくれた子供たちにお礼としてお菓子を配ります。小さな男の子が「オークン(クメール語で【ありがとう】の意)」と言ってくれました。

そしてダラー君との帰り道、バイクの前輪に不具合が発生し、修理をしました。

そしてダラー君との帰り道、バイクの前輪に不具合が発生し、修理をしました。

MREの為、悪路を行くとなるとやはりバイクへの負担も大きいです。

MREで調査対象となるのは地雷だけではもちろんなく、不発弾も含まれているということを実感しました。

これは地雷ではなく、空爆に使われた爆弾であり、MREに参加していた子供が指さしていました。

来週もパイリン州に行きます。

文責 : 現地インターン 小野寺 亘

2013年9月17日更新

Landmine/ERW Casualties in Cambodia 2012(英語版)

I. Background

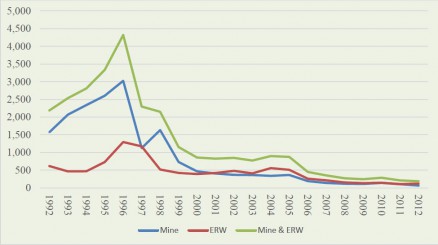

As a result of nearly three decades of conflict, Cambodia remains one of the countries most severely affected by landmines.

With about 80 per cent of the rural population being dependent on agriculture or related activities, in addition to the physical danger, thousands of Cambodians remain socially and economically disadvantaged by the threat of landmines, cluster munitions, air-dropped bombs and other unexploded ordnance (UXO).

In recent years, casualty figures showed an annual downward trend, with the Cambodian Mine/UXO Victim Information System recording 352 landmine and UXO casualties in 2007, 271 casualties in 2008 and 243 in 2009.

However, in 2010 this figure rose again, to 286. This rise can partly be attributed to two serious anti-tank mine accidents during 2010 – one in Palin in May, and a second in Battambang in November – that between them killed or injured 30 people.

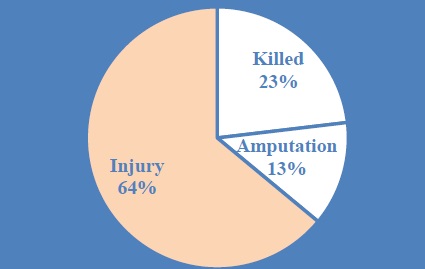

II. Total casualties from 1979 to 2013 : 64,268

For the period of 1979 to June 2013, a total of 64,268 mine/ERW casualties were recorded by CMVIS data gatherers. Of the 64,268 casualties:

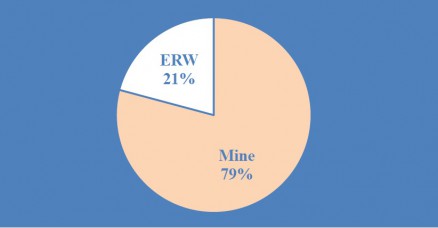

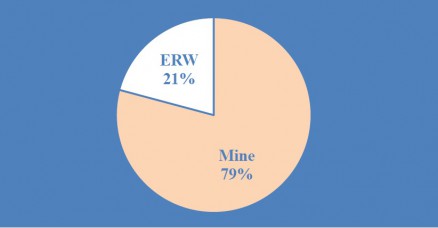

– 50,876 (79%) were mine casualties and 13,392 (21%) were ERW casualties.

Mine: 50,876

Mine: 50,876

ERW: 13,392

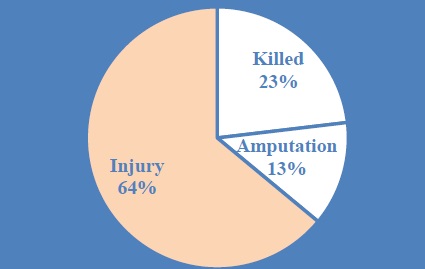

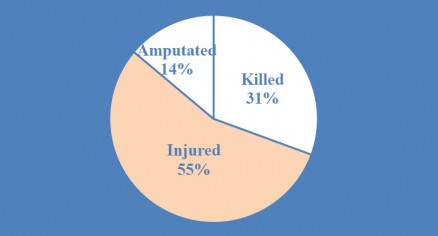

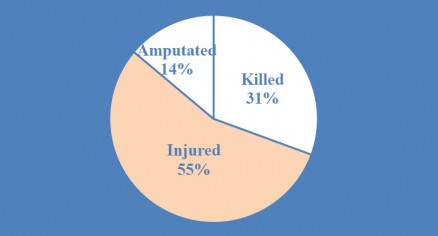

– 19,670 (31%) people killed, 35,683 (55%) people injured and 8,915 (14%) people amputated by mines and ERW.

Killed: 19,670

Killed: 19,670

Injured: 35,683

Amputated: 8,915

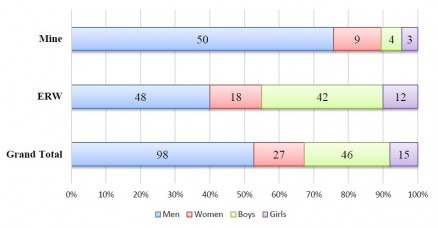

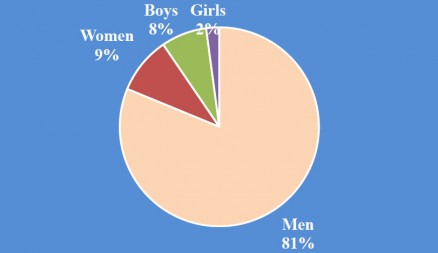

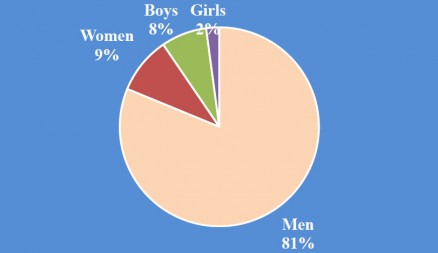

– 52,148 (81%) casualties were men, 5,948 (9%) casualties were boys, 4,745 (8%) casualties were women, 1,364 (2%) casualties were girls and 63 (0%) casualties were unknowns.

Men: 52,148

Men: 52,148

Boys: 5,948

Women: 4,745

Girls: 1,364

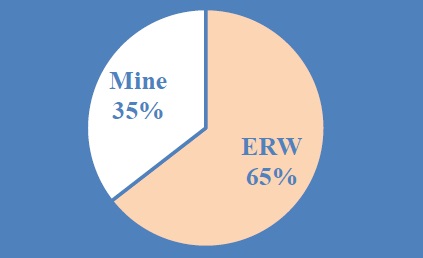

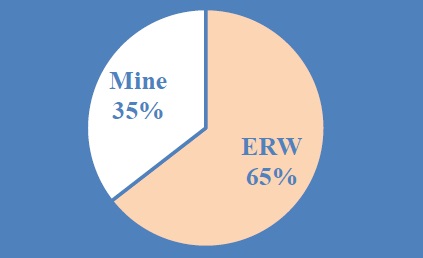

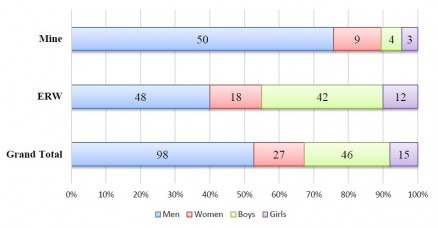

III. Mine/ERW Casualties (2012) : 186

|

Mine

|

ERW

|

Total

|

| Men |

50

|

48

|

98

|

| Women |

9

|

18

|

27

|

| Boys |

4

|

42

|

46

|

| Girls |

3

|

12

|

15

|

| Total |

66

|

120

|

186

|

|

Killed

|

Amputation

|

Injured

|

Total

|

| Mine |

25

|

12

|

29

|

66

|

| ERW |

18

|

12

|

90

|

120

|

| Total |

43

|

24

|

119

|

186

|

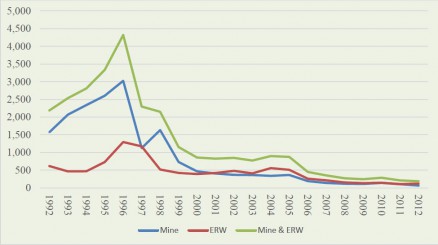

IV. Mine/ERW casualties (1992 – 2012)

V. Mine/ERW casualties from 1998 to 2012

|

1998

|

1999

|

2000

|

2001

|

2002

|

2003

|

2004

|

2005

|

2006

|

2007

|

2008

|

2009

|

2010

|

2011

|

2012

|

|

Mine

|

1633

|

731

|

467

|

405

|

367

|

362

|

340

|

365

|

191

|

138

|

117

|

111

|

141

|

104

|

66

|

|

ERW

|

518

|

422

|

391

|

421

|

480

|

410

|

558

|

510

|

259

|

214

|

154

|

133

|

145

|

107

|

120

|

|

Total

|

2151

|

1153

|

858

|

826

|

847

|

772

|

898

|

875

|

450

|

352

|

271

|

244

|

286

|

211

|

186

|

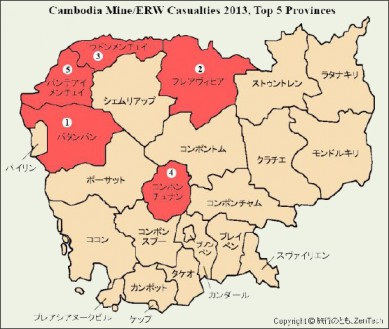

Top 10 provinces affected by Mine/ERW

|

1

|

Battambong |

34人

|

|

2

|

Preah Vihear |

25人

|

|

3

|

Oddar Meanchey |

22人

|

|

4

|

Kampong Chhnang |

21人

|

|

5

|

Banteay Meanchey |

17人

|

※近日中に日本語版レポートアップ予定

2013年9月10日更新

地雷危険回避教育プロジェクト⑦******

8月28日(水)

こんにちわ、そして初めまして。

僕は現在、専修大学国際経済学科四年次の小野寺 亘(おのでら わたる)という者です。 今回夏休みを利用し、現地駐在インターンとして一ヶ月ほどお世話になります。

CMCの現地レポートをご覧の皆様、よろしくお願いいたします。

そして今回の初となるレポートはCMCが現在行っているMRE(Mine Risk Education)について報告します。

*************************************************

朝の7時にCMC事務所にダラー君と集合、出発です。

今回、訪問したのはバッタンバンのCMC事務所からオートバイで3時間ほど離れたところにあるサムロー郡オーチュワンルー村という場所です。 1時間30分は舗装されたコンクリート道路を行き、1時間30分は赤土の舗装は施されていないダート(未舗装路)を行きました。

現地のオーチュワンルー村オーチュワン小学校に到着したのは10時頃です。 このオーチュワン小学校には3つの村があり、200人ほどが住んでいて、今回MREに参加していたのは下は6歳から上は15歳までの生徒です。現地ではすでに授業が始まっていました。

こちらの写真は現地スタッフのラブート君がガムテープを地雷に見立て、子供たちに地雷を踏んでしまったらどうなるか、というのを教えている写真です。

授業中の様子です。後ろに立っているのは現地スタッフのソカーさんです。

逆光になってしまいましたが、CMCの作った地雷の種別ポスターを使い、ラブート君が地雷にも様々あることを子供たちに説明しています。

11時になり、授業は終了です。

子供たちと現地スタッフに集まってもらい、集合写真を撮りました。

このあと、自分とダラー君はバッタンバンの事務所へ、ラブート君とソカーさんはお昼休みへ向かいました。

手前のオートバイに乗っているのがダラー君、奥の男性がラブート君、後ろに乗っている女性がソカーさんです。

次回はパイリンという場所へ訪れる予定です。

2013年9月3日更新

地雷危険回避教育プロジェクト⑥******

8月12日(月)

前回のボップイでの練習を経て,12日(月)より,予定通り学校へ行っていない子どもを対象としたMREが始まりました。「学校に行っていない子どもたち」ですが,集まってもらうのは学校です。

ラタナックモンドル郡にあるプチエウ小学校でのMREの様子。学校に行っていない子どもたちが対象なのですが,普段学校に行っている子たちもいっしょに参加しています。

お姉ちゃんに連れられて(?)未就学年齢の子も参加しています。

ふと気が付くと,近所の犬(年齢・学年不詳)もさりげなく参加しています。

教室に入ろうかどうしようか迷っている者もいます。「入っとく?」「いやぁ,ちょっと今は入りずらいな・・・」

始まったばかりでまだ手さぐりな部分が多いですが,まずは順調なスタートが切れたといっていいでしょう。

さて,今回のレポートでは,順調にスタートを切った子どもたちへの教育活動からは少し離れ,スタッフの現地での宿泊事情について触れようと思います。

MREスタッフの2人,ソカーとラブットが泊めてもらっているお宅。ごくごく一般的な高床式のお家です。

このMREプロジェクトの活動場所は基本的に田畑,山林に囲まれた町外れの田舎(超ど田舎)です。当然ゲストハウスなどありません。したがって,スタッフは現地で協力してくれるお宅を探し,そこに泊めてもらいながら,4日から5日かけて1つの地区内をまわらなければなりません。つまり,活動をする上で,現地の村人の協力は不可欠なのです。

私は当初,このことについてはかなり楽観視していました。「小さい家は無理としても,普通の家であれば4,5日程度なら快く泊めてくれるだろう」と。地雷撤去団体のCSHDも地方で活動する際,民家に泊めてもらっているようですし,個人的な話になりますが,私が過去に田舎を訪れたときの経験からも,何の問題もないだろうと思っていました。

わたしは自転車で遠出するのが好きで,暇なときはよく自転車で遠出します。安全上の問題を指摘されるかもしれませんが,2年半ほど前,カンボジアで2番目の世界遺産プレアヴィヒア寺院に自転車で遊びに行ったときのこと。夕暮れ間際,寺院の近くで村人からこの辺りにゲストハウスがないことを聞かされ(あると思い込んでいました),集まる村人たちに囲まれながら(誰か泊めてくれないかなと内心期待しながら)途方に暮れていたところ,「しょうがないね。私の家に泊まりなさい。」という流れで,ある軍人さんのお宅に泊めてもらうことになりました。布団を用意していただき,晩ご飯,朝ご飯もごちそうになるなど,大変お世話になってしまいました。「もうちょっとゆっくりしていっていいよ」とも言われたのですが,他に行くところもあったので,「ありがとう」と言って別れました。※私がここを去ったちょうど一カ月後,タイと衝突。死傷者も出たという・・・この軍人さんやご家族は大丈夫だったのかな・・・

また,ポートサット州にあるカンボジア最高峰アオラル山の麓まで自転車で遊びに行ったときのこと。ちょっと道を尋ねただけでしたが,「疲れてるだろうから,あがって休みなさい」と言われ,お茶もよばれちゃいました。

アオラル山麓の村の一家。お父さんの後ろにいる男の子は私を見るなり「お父さんフランス人が来たよ」と言ったらしい。どうやら私は,フランス人っぽい顔立ちのようです。カンボジアがかつてフランスの植民地だったことは関係ないはず・・・。

何の本だったか雑誌だったか忘れましたが,カンボジアの田舎の人はとてもおおらかで,知らない人が突然訪れたとしても,「やあ,いらっしゃい」と言って迎えてくれると書いてありました。私はいろんな田舎を訪れる中で,まさにその通りだなと実感していたわけです。

ところが,ソカーとラブットは受け入れ民家がなくて,あちこち探しまわったというのです。ラブット曰く,「カンボジア人は,よそ者を毛嫌いする(警戒する)んだ。だから,俺たちを快く受け入れてくれるところがなかなか見つからなくて大変だったよ。」とのこと。受け入れてくれるところはあるにはあるが,泊めてもらって,夕ご飯までごちそうになるということに申し訳なさを感じ,肩身の狭さも感じているようでした。

このことを,別の知り合い(カンボジア人)に話したところ,「そりゃそうだろうな(知らない人は歓迎されない)」という答えが返ってきました。そうか・・・。じゃあ,私が抱いていた幻想は何だったんだ・・・?

我々は(と言っては語弊があるかもしれませんが),とかく人や物事の一面を見て,すべてを知ったように錯覚してしまいがちです。「カンボジア人は・・・」のような表現をよく見聞きします。「カンボジア人とはこうだ」と決めつけて接しているわけではありませんが,そういう風に言われるとなんとなくそんな気がするし,そういう風な目で彼らを見てしまいがちになります。ただ当てはまる点が多々あるのも事実。参考にしつつも,鵜呑みにはしないよう気をつけようと思うしだいです。

さて,ソカーとラブットは宿探しに苦労はしているようですが,受け入れてくれるところが全くないわけではないです。彼らには,これも仕事だと思って頑張ってもらうしかないです。

〈補足〉

宿泊に際して,1人一泊2ドルの謝礼を受け入れ民家にお渡ししています。カンボジアで最も安いゲストハウスが一泊4~5ドルということを考えれば,2ドルでしかも食事付きで泊めてくれというのはやや厚かましい気もしますが,地雷撤去団体CSHDの民家での宿泊代(食事はなし)が,20日で30ドル(らしい),というのも参考にして,このように設定しています。いずれにせよ,地域住民の協力は不可欠です。願わくは,ラブットとソカーにはがんばってもらい,そしてこのホームステイを楽しんでもらい,できるだけ少ない経費でみんなが気持ちよく過ごしてくれればと思うしだいです。私が一番厚かましいのかも・・・。

文責:曽田実

2013年8月26日更新

地雷危険回避教育プロジェクト⑤******

8月8日(木)

前回,CMACと各村の村長さんや小学校の校長先生とで地雷の危険性への認識が違うのではないかということを書きました。今回はまず,そのことについて書きます。その後,ボップイ小学校でのMRE実践演習について報告いたします。

村長さんたちが「以前は地雷事故があったけど,今は撤去されて安全だ」と言っておられるのは,正確には「村人が生活したり農業を営んだりする場所はすべて撤去済みであり,この範囲内で活動する限りは大丈夫だ」ということであり,さらに「地雷が撤去されてない場所はまだ残っているが,村人もそれを分かっていてあえてそこに足を踏み入れるようなことはしない」ということのようです。

要するに,「地雷は残ってはいるけど,事故の心配は今のところない」というのが多くの村長さんたちの主張です。確かに,近年地雷事故の数は大幅に減少しているし,村人たちが気を付けているということであれば,村長さんたちの認識は間違いではないでしょうし,以前の悲惨な状況からすれば,状況は大幅に改善され,安全になったと言えるでしょう。ただ,土地を求めて移住する人も多いことを考えると,地雷がまだ残っている以上住民への周知は必要であり,つまりはMREが必要であると言えるでしょう。

さて,12日(月)からいよいよ村に出向き,学校に行っていない子供たちを対象としたMREを開始する運びとなりました。それに先立って,まずは本番に向けた練習をしておこうということで,8日(木),ボップイ小学校にて子供たちを前にMREの実践演習(いわゆる教育実習)をさせてもらいました。

「1年生手を挙げて」と言っているときの様子。年齢にかなりはばがあるのだ分かります。手前がボップイ小学校のソナー先生。

「地雷を見たことがある人」の問いかけに何にか手が上がりました。

「地雷を見たことがある人」の問いかけに,数名が手を上げました。その子たちが見たものが本当に地雷だったのかどうかは定かではありませんが,カンボジア,特にバッタンバンに住む子どもたちにとって地雷はとても身近な存在であるということがよく分かります。

とはいっても,地雷を見たことのない子にとっては,話を聞くだけではなかなかイメージがわきにくいものです。そこで,視覚教材としてポスターを見せながら説明しました。皆興味津々でポスターに見入ってました。

ポスターを使って説明しています。左がラブット,右がソカー

地雷を見たことがあると言っていた女児。自分が見たものがこの中にあったのでしょうか。

ポスターだけでも,子どもたちの興味を十分に引き付けていたのですが,今回,さらなる秘密兵器を投入しました。

地雷模型です。これが登場した瞬間,いっきに子どもたちの目がこの目新しい物体に釘付けになりました。

身を乗り出して模型に釘づけ。恐ろしいほどに興味津々。分かりやすい反応をありがとう。道端で見つけても絶対触るなよ!!

この地雷模型の使用については賛否両論あるようです。それは,この地雷模型が地雷のイメージを喚起しやすく,地雷を理解するのに非常に効果的な教材である反面,幼い子どもにとってはきちんと理解しないまま,印象だけが残り,実際に同じものを見つけたときに,「あっ,あのときのだ!!」といって触ってしまうという危険性を秘めているというものです。

CMACの指導者からは,「使うか使わないかは,人による。一概にどっちが良いとは言えない。」という風に言われており,今回我々は使う方向で考えてきました。授業の中で,トレーナーは繰り返し「絶対に触ってはいけない!!」と強調しています。ほとんどの子はそれをきちんと理解している様子でしたが,はたしてこの写真の子がどれだけこれを危険なものとして理解しているか定かではありません。この写真の子は後日,改めて特別指導をする必要があるかもしれません。

やはり,子供の発達段階に応じたカリキュラムを作り,きめ細かい指導で子どもに理解させる仕組みがほしいところですが,小学1年生だけを集めたとしても,いろんな年令の子が混在するようなこの国で,それはなかなか難しいこと。就学年令に達していない近所の子が窓の外から覗いていることもよくあるし・・・授業中犬ものこのこ入ってくるし・・・。

とりあえず,我々は与えられた条件の中でできることをやっていくしかないです。

12日(月)より,学校に行っていない子どもを対象に各村でMREを開始します。それに向けた打ち合わせの中で,MREトレーナーにもこの写真を見せ,模型を使うことの功罪についてを改めて話し合いました。一応,当初の予定通り,模型を使用した指導をしていきますが,場合によっては(例えば幼い子ばかりの集団なら),使わないことも検討・決断しなければならないでしょう。

文責:曽田実

2013年8月9日更新

地雷危険回避教育プロジェクト④******

選挙も終わり,ここから一気に調査を進めていきたいところ。

今週もMREスタッフたちによって,ラタナックモンドル郡内の各村の村長さんや学校の校長先生に電話をかけ,地雷被害の状況や子供の数などの情報を収集しました。

スタッフの作業風景。左から,ダラ,ソカ,ラブット。各自役割分担をして,情報収取および集計をしています。

この調査において,かなり多くの地域から以前は地雷事故があったけど,今は撤去されて安全だ」という回答がかえってきました。

これはちょっと意外でした。

そもそも,我々は当初CMACから,「ラタナックモンドル郡の多くの地域に地雷被害の危険性が残っており,MREが必要だ」との説明を受けていたからです。

この認識の違いはどこから来るのでしょうか。

確かに,CMACをはじめMAGやJMAS,CSHDなどが地道に撤去作業を続けており,年々安全な場所は増えてきています。

しかし,その情報はきちんと整理されたうえで,住民に伝えられているのでしょうか。

本当に安全ならそれは非常に喜ばしいことですが,「これでもう大丈夫だろう」と高をくくっているのであるとすれば,それこそ,本当に危険です。こういう認識の違いがあることからも,少なくとも私は,住民が安全だと言っている場所でも安心して足を踏み入れる気にはなれません。

ここのところはCMACにもう一度きちんと確認をしようと思います。

さて,バッタンバン州の調査も一通り終わったので,金曜日,今度はバッタンバン州の西側,タイ国境沿いにあるパイリン州の調査をすべく,ラブット君に州の教育局に活動申請に行ってもらいました。

ラブット君からの報告で,教育局長曰く「ここ(パイリン)は,地雷被害が大変多く,子どもたちもたくさん被害に遭っている。そしてまだまだたくさんの地雷が残ってる。ぜひMREをやっていただきたい」とのこと。

次週は,パイリン州の調査を行う予定です。

それに先立って,週末パイリンにぷらっと遊びに行ってきました。(調査半分・気晴らし半分)

カンボジア中央の平野部とはまた違った山あいののどかな農村風景を満喫してきました。本当にいいところでした。(遠くから見る分には・・・)

パイリンの農村風景。肥沃な大地が一面に広がっています。ここに悪魔が潜んでいる!?

路上で牛がたたずんでいます。なんだか癒されます。

イモ畑。赤い立札はは地雷ありの看板。住民曰く,「地雷はもうない」とのこと。本当に!?

文責;曽田実

2013年8月6日更新

カンボジア国民議会総選挙

7月28日(日)

街宣車

日本では先日,参議院選挙が行われたばかりですが,ここカンボジアでも,5年に1度の国民議会議員選挙が7月28日に行われました。

この1カ月間(公式には6月27日から7月26日まで)

カンボジア全土で選挙運動が繰り広げられました。

圧倒的な組織力を誇る与党「人民党」が絶対的に有利といわれる中,最大野党の「救国党」がどこまで対抗できるか

という選挙前の構図。さて,どのような結果になるか・・・

MRE事業においてもこの選挙運動の影響を少なからず受けています。連絡を取りたい村長や学校長となかなか連絡が取れない。

彼らの多くが選挙運動に参加していて,忙しいとのこと。

(全く連絡が取れないわけではなく,何回か電話をかけなおせば連絡は取れますが・・・)

「選挙が終わればみんな暇になるから,連絡も取りやすくなるよ」とスタッフたちが言っていたので,ここからは順調に進むでしょう。

そんなCMCの若いカンボジアスタッフたちもどこを支持しているとは言いませんが(こちらもあえて聞きませんが),カンボジアをもっとよくしたいと言っています。

カンボジアの選挙運動はまるでお祭り騒ぎです。道路に特設ステージを設けて歌い踊ったり,民衆が参加して車やバイクで街を宣伝して走ったり,等々。若者たちはこの街宣運動を楽しんでやっているようにも見えます。

バイクでの街宣運動。なんか楽しそう。陽気な暴走族といったところか。

大音響で街宣。見た目はなんか滑稽。

道の真ん中にステージを設置。

歌や踊りで盛り上がる。

退屈な日常の中にあって,刺激的なひと時なのでしょうか。どこまで考えて行動してるかはちょっと疑問。また,役所の人たちなども運動に駆り出されるという話ですが,何らかの圧力がかかっているのかな?なんて勘ぐってしまいます。まあ,あまり余計な詮索はしないでおきます。

選挙当日。どうやら各地の小学校が投票所になっているようで,朝からぞろぞろと小学校へ投票に行く様子が見られました。どこまで民主的に行われているかは分かりませんが,カンボジアは投票率がかなり高いです。基本的に皆,投票はするものという認識のようです。

さて,投票所にて投票を終えた後,手続きの一環として,右手人差し指の先に黒いインクを付けられます。このインク,1週間は落ちないらしい。これは2重投票の不正を防ぐためのものですが,逆に,投票に行ったかどうかもこれでわかってしまいます。

選挙後の近所のおじさんの指。

投票率が高いのは,きれいな指を見られて,「あれ?投票に行ってこなかったの?」なんて白い目で見られたくない心理もはたらくのでしょうか? (カンボジア人もかなり世間体を気にする人たちです)

これも私の勝手な憶測です・・・

出会う人々の指(右手人差し指)にどうしても目がいってしまう今日この頃・・・。

食堂のおばちゃん。えっ,その手で食べ物を扱うの!?インクがにじんでるし・・・

文責:現地駐在員 曽田実

2013年7月30日更新

< 17

18

19

20

21

>

そしてダラー君との帰り道、バイクの前輪に不具合が発生し、

そしてダラー君との帰り道、バイクの前輪に不具合が発生し、

Killed: 19,670

Killed: 19,670 Men: 52,148

Men: 52,148