アーカイブ

過去の活動

稲の生長

CMC Report |30 Aug, 2012

2012年8月30日更新

トゥールポンロー農業トレーニング3

CMC Report |16 Aug, 2012

Farmer Field School 3回目

トゥールポンロー中学校で始めたFarmer Field School (FFS)の3回目は8月16日、7年生から9年 生まで37人の生徒が参加した。今回はアグロエコシステム、農業生態系の分析を学ぶ。

アグロエコシステム、農業生態系とは農業生産が及ぼす環境への影響を受けて成り立っている二次的 な自然で、農業生態系を理解することが持続的な環境保全型農業に必要である。今回のFFSでは生徒 たちに農業生態系に関心を持ってもらうのが狙い。デモ圃場を観察して農業生態系を分析し、その結 果から対策を考える。

1. フィールド観察

稲の成育状況、 田んぼの状況をグループに分かれて観察した。観察のポイントは、

– 稲の生育段階

– 稲の茎数

– 稲の葉数

– 稲の草丈

– 天候

– 田んぼ内の水

– 雑草

– 益虫 / 害虫

草丈を測る

茎数を測る

測定結果を記録する

2. グループ発表

フィールド観察の後、教室に戻って各グループごとに観察結果をまとめる。

グループごとに発表

それぞれの観察結果とその対策を発表した。稲の生長段階、田んぼの環境に沿ってやるべきことが変わってくるが、どのグループも除草と水の管理が必要だと挙げていた。生徒たち同士で質疑応答もあり農業生態系への関心が高まったのではないと思う。

学校は現在長期休暇中でふだんは人がいない。誰も田んぼの世話をする人がいないので、除草が出来ず雑草が生い茂ってしまった。長い休暇を利用して生徒たちはフルタイムで家族の仕事を手伝ったり、出稼ぎに出る者もいて学期中よりも忙しく学校になかなか来れないのだ。

干ばつ気味で雨が少なく田んぼに水が貯まっていない。少ない雨を少しでも有効に生かせるように畦 を作る。本来は種蒔きの前に畦をしっかり作って水の管理の準備をしなければならないのだが手が回らなかった。学校田では失敗も大事だと考えている。ここで学び実習したことをそれぞれの田んぼででも実践してもらえればと思う。

「近所の人がやっていたのでこのような農業生態系分析を前に見たことがあります。でも自分で やったのは初めてです。この授業を受けて理解できたので家に帰って自分でもやってみようと思 います。」(9年生女子)

午後からは早速実践。除草と畦作りに費やした。

2012年8月22日更新

トゥールポンロー農業トレーニング2

CMC Report |10 Aug10, 2012

Farmer Field School 2回目

トゥールポンロー中学校で始めたFarmer Field School (FFS)の2回目は8月10日、7年生から9年 生まで33人の生徒が参加して行われ、有機肥料と自然農薬の作り方を学んだ。

1. 液体有機肥料

液体肥料とは微生物による発酵を利用して作るもので、このトレーニングでは調達が簡単な自然素材 から作る方法を実習した。

材料:

– パイナップル 3キロ

– ヤシ砂糖 1キロ

– ココナッツジュース 2リッター

作り方: パイナップルを細かく切ってバケツに入れヤシ砂糖、ココナッツジュースを加えてよく混ぜる。日の 当たらない乾燥した涼しい場所に保管し毎日かき混ぜる。15日で完成。

パイナップル、ヤシ砂糖、ココナッツジュースを混ぜたものを容器に移す。

使用法:

– 有機液体肥料スプーン3杯分を17リッターの水で薄める

– 3~5日毎に1回使用する

– 葉に散布する

– 有効期間は6ヶ月

2. 自然農薬

すべて調達可能な自然素材から作る防虫液の作り方を学ぶ。化学農薬は即効性があるが、生態系への ダメージ、残留農薬の危険がある。有機米の生産を目標としているので化学農薬に頼らず自然農薬を 試すこととした。

材料:

– ニームの木の樹皮 2キロ

– イボラツヅラフジ 2キロ

– ガランガル(タイ生姜)2キロ

– レモングラス 2キロ

– ミツバドコロ 1キロ

– ネナシカズラ 200グラム

– 水

作り方:

すべての材料を細かく切ってバケツに入れ、全部浸かるように水を注ぐ。日の当たらない乾燥した涼 しい場所に保管し毎日かき混ぜる。15日ほどで完成。

使用法:

– 完成した有機農薬液1リッターを17~20リッターの水で薄める

– 害虫の発生している場所に散布する

– 有効期間は6ヶ月

実習を終えて生徒たちに話を聞いた。

9年生、ヴィエスナ君(写真右)

有機肥料の作り方を学んだのは初めてです。トレーニングはわかりやすかったですし有機肥料の材料も簡単に見つけられます。今まで除草のために化学農薬は使ったことがありますが自然農薬を使った ことはありません。これからは自然農薬を試してみたいと思います。

7年生、スレイニッチさん(写真右)

有機肥料や自然農薬はいままで見たことがありませんでした。今日これを勉強した後、自分でも試してみて他の人にも教えてあげたいと思います。

ここしばらくまとまった雨がなく干ばつ気味だ。乾いた土には雑草が一気に繁殖している。雑草に稲 が負けている箇所もある。午後からはみんなで除草を行なった。

除草を行なう

除草を行なう

生徒に聞いてみるとシーズン通して全部で2回除草するようだ。化学除草剤を使っている家も多い。 学校田ではなんとか無農薬にこだわりたい。

畦作り

田んぼは全部で3.5ヘクタールほどあるが、定点観測できるようデモ圃場を選んだ。区画に合わせて畦を作る。少ない雨を最大限に利用できるように適切な水の管理に関するトレーニングも重点を置いていきたい。

2012年8月22日更新

地雷・不発弾被害者数が減少

CMC Report |31 July, 2012

地雷・不発弾被害者数が減少

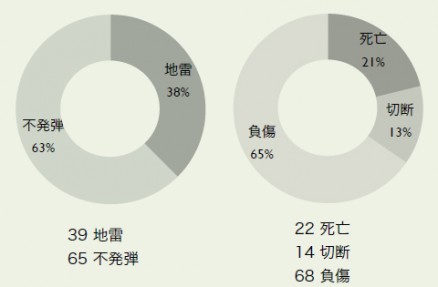

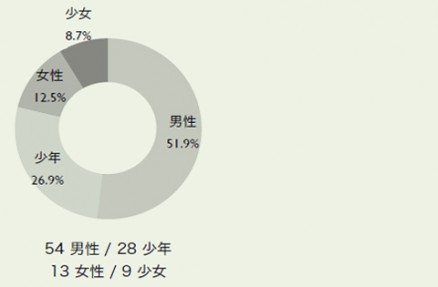

2012年上半期(1月~6月)の地雷、不発弾による被害者は104人で昨年同時期の113人から8パーセント減少した(CMVIS:Cambodia Mine/ERW Victim InformationSystem 発表) 。なお、2011年全体の地雷、不発弾による被害者は211人だった。

被害者数: 104

(写真:CMAC提供)

(写真:CMAC提供)

被害者数の減少は地雷除去の成果と言えるが、地雷・不発弾密集エリアに暮らす、特に農民にとっては依然として脅威となっている。2月にCMCがプロジェクトを行なっているバンテアイミエンチャイ州マライ郡でハンドトラクターが対戦車地雷を踏んで爆発、8人が死亡し運転していた男性が重症を負う事故が発生している。(写真上)CMCはこの事故を受け、ラジオ番組放送を通じて対戦者地雷危険回避教育を行なったが、 この地域には対戦車地雷の危険がある土地がまだ多く残っており引き続き注意喚起を行なっていく必要がある。また、被害者のほぼ4分の1は不発弾を触ったり分解したりなどして爆発して被害に遭っており、不発弾の危険回避教育も引き続き必要だ。

2012年8月1日更新

1