ボップイ村調査①

昨年8月,私がスタディツアーの引率でバッタンバンを離れている間,CMCのカンボジア人スタッフ(ダラ,ラブット,ラタナ)にボップイ村の調査をしてもらいました。ボップイ村は2004年に小学校を建てて以来CMCが継続して支援を続けている村ですが,カンボジアの中でも特に貧しい部類の地域と言っていいであろうボップイ村が現在どんな状況か,村民はどんな暮らしをしているかを調査結果を見ながら考えてみようと思います。

調査では,スタッフが各家を一軒一軒訪ね,世帯ごとに人数や年齢,職業,資産などを聞きました。今回は人口に焦点を当ててボップイ村の状況について考えてみようと思います。

一軒一軒すべての家を回りました

調査の様子。手前の聞き取りをしているのはラブット。

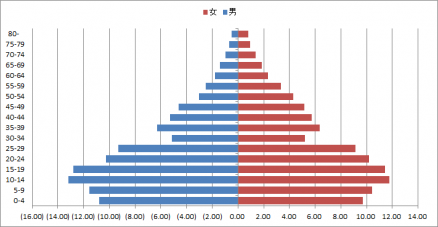

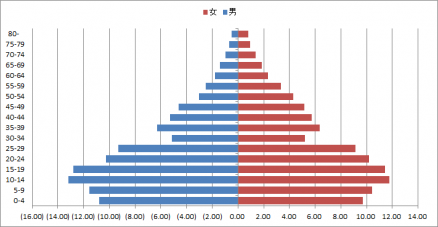

ボップイ村の調査結果を見る前に,2008年に行われたカンボジア国の国勢調査の結果をまずは見てみます。なお,データは日本の総務省統計局のウエブサイト(http://www.stat.go.jp/info/meetings/cambodia/pdf/tbl3-4.pdf)を参照しています。

2008年カンボジア国人口ピラミッド。男652万人,女688万人

これを見るとカンボジアは人口に占める若者(子どもも含む)の割合が多い,非常に若い国であることが分かります。歴史的に見てみると,ポルポト政権が始まった1975年に生まれた人が2008年当時33歳,ポルポト政権が終わった1979年に生まれた人が2008年当時29歳で,この年齢層の人口が少なく,ポルポト政権崩壊後一気に増加していることが見て取れます。その後10-14歳の層まで増え続け,10-14歳をピークに以後は下降しています。この2008年当時私はプノンペンに住んでおり,20代の若者(非常に多くの兄弟姉妹を持つ層)とも交流がありましたが,新婚夫婦などと話をするとたいてい「子どもは2人か3人でいい。多いと大変だから」などと言っていました。このような若者の意識が出生率の低下に少なからず影響していると想像できます。

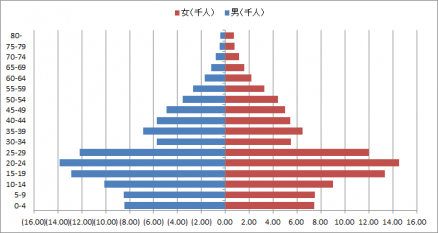

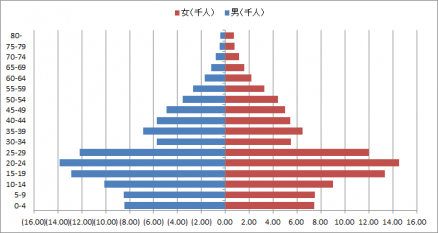

続いて,カンボジアを都市部と郡部に分けて人口分布状況を見てみます。ただし,都市部は以下のようにして定義され,郡部と区別されています。

都市部の定義

以下の3つの要件を満たすCommuneを都市部としている。

(a)人口密度が200人/㎢以上

(b)男性の農業従事者の割合が50%未満

(c)総人口が2,000人以上

2008年カンボジア国都市部の人口ピラミッド。男126万人,女136万人。

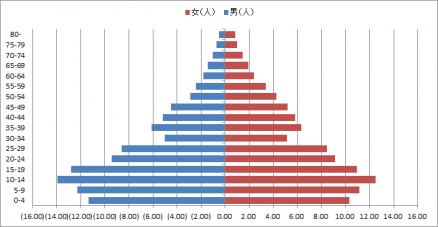

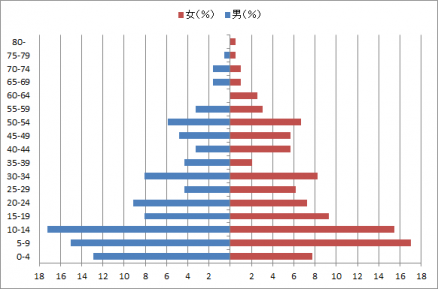

2008年カンボジア国郡部の人口ピラミッド。男526万人,女552万人。

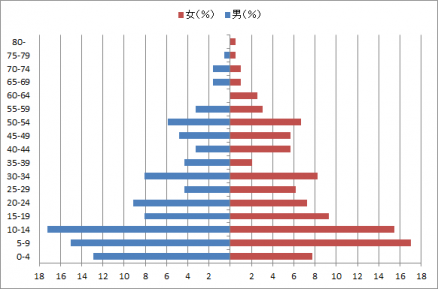

絶対数の違いもありますが,郡部は概ねカンボジア国全体の人口ピラミッドとほぼ同程度の形状をしています。一方で都市部では,20-24歳の層を中心に,15-30歳の層が多くの割合を占めています。都市部にこの年齢層が流れていいるのがよく分かります。

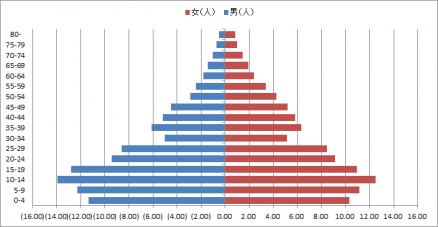

さて,ここからは我らがボップイ村。上記で言うと郡部に当たるということを念頭に,郡部の人口ピラミッドと比較しながらボップイ村の人口ピラミッドを見てみます。

2014年ボップイ村人口ピラミッド。男186人,女194人。総人口は380人。

ボップイ村は世帯数が83世帯,人口が380人(男186人,女194人)です。高々400人弱の人口統計ですので,これをもってしてボップイ村の特質を語るのはいささか強引な気もしますが,多少のばらつきや偏りが生じてしまう可能性は含ませたうえで,あえてこの人口ピラミッドからボップイ村の特質を考えてみます。

ここで注意したいのが,この調査を実施したのがカンボジア国勢調査(2008年)の6年後の2014年であることです。この間,カンボジア国内では大きな動乱や飢饉は生じていない(むしろ順調に経済成長を遂げている)ことから,順当にいけばカンボジア国郡部の人口ピラミッドは15-19歳をピークの中心として,その周辺の年齢層が多くの割合を占めることになるはずです。しかし,ボップイ村の人口ピラミッドは本来多数を占めるはずの15-19歳,20-24歳の層が欠落しています。これは取りも直さず,この年齢層が仕事を求めて村外へ流出していることを表していると考えられます。聞き取り調査によると,流出先はタイ,ポイペト,プノンペン,韓国があげられます。

ボップイ村の各世帯では小規模ながら農地(借地も含む)を持っており,米作・畑作で生計を立てています。土地があるので一定数は村にとどまって農業を営むことができますが,それ以外の産業があるわけではなく,新たに就業年齢に達した若者がここにとどまって就業するということはなかなか難しいようです。

2010年3月から2011年3月までCMCバッタンバン事務所にて駐在員として赴任していた田中甲斐氏の報告によると,2009年12月時点でのボップイ村の世帯数は129世帯,人口は536人(男248人,女288人)とのこと。かつてボップイ小学校に勤務していたヨアン先生による調査とのことで,調査方法や精度等やや不透明な部分はありますが,単純計算すると,2009年12月から2014年8月までの4年8か月間で,世帯数で46世帯,人口で156人が減少したことになります。正確な数値はともかくとして,年々世帯や人口が減少しているということはここから窺えます。

仮にこの状況が変わらないとしたら,5年後さらには10年後,現在のボップイ村の人口の多くを占める10-15歳,5-10歳の層の子どもたちが村外へ流出することになるでしょう。そして将来,ボップイ村は過疎化,少子高齢化の道を歩むであろうと想像できます。CMCも今後ボップイ村と関わる中で,将来的に生じるであろう諸問題も俯瞰したうえで支援の在り方を考えなければいけないでしょう。

※) ボップイ村調査の結果は概ね信頼できるとは思いますが,村での調査活動はスタッフにまかせっきりになっていたこともあり100%正確なデータとは言い切れないところもあります。また,人口はあくまで2014年8月現在で村に住んでいる人数であって,出稼ぎで村を離れている人については一時的か長期的かに関わらず人数からは除外してあります。出稼ぎで村を離れている人の多くは,自身の籍はボップイ村にあり,出稼ぎ先からボップイ村に残った家族に仕送りしている場合が多いので,より詳細な状況を知るためには,出稼ぎでいない人についてその状況を調べる必要があります。

文責:曽田実

2015年3月24日更新