地雷危険回避教育⑮

5月27日(火)

昨年度,当団体で実施した地雷危険回避教育について,最終報告をいたします。

●事業概要

・名称

地雷原エリアの小学校・中学校における,地雷・不発弾回避と障害者人権の理解を目的とした教育活動

・事業の目的

1)地雷・不発弾の危険性を啓蒙し,特に子どもたちの新たな地雷・不発弾被害を減少させる

2)地雷・不発弾被害者をはじめとする障害者の方々が抱えている苦労や悩みを子どもたちに理解してもらい,障害者に対する差別・偏見をなくす。

・対象地

バッタンバン州,パイリン特別市,バンテアイミエンチェイ州

●事業の振り返り

・事業の結果

<5月>

本事業実施に当たり,カンボジア政府直轄の地雷撤去機関であるCMACに協力を依頼し,承諾をもらう。CMACのMRE担当者より「MREは男女1名ずつのペアで実施するのがよい」との指示を受け,男性1名女性1名を募集し,筆記試験及び面接試験にて選考。ラブット,ソカーをMREスタッフとして,またMREスタッフの選考には漏れたがここでCMCスタッフとしてダラーを選考した。

事務所にてMREスタッフ採用試験

左からダラー,ソカー,ラブット

<6月>

CMC事務所にてCMAC担当者による「地雷・不発弾」や「MRE」についての講義を実施。また,カンボジア西部の中からMREの必要性が高い地区を選定。選定した地区は以下の通り。

・バッタンバン州ラタナックモンドル郡

・バッタンバン州コックロロー郡

・バッタンバン州ソムロート郡

・パイリン特別市パイリン郡

・パイリン特別市サラークラウ郡

・バンテアイミエンチェイ州オーチュラウ郡

・バンテアイミエンチェイ州マライ郡

<7月>

MRE実施の対象となる州教育局,郡教育事務所,郡役場へ活動申請を行う。申請が受理された後,活動地区を調査,実施地区(村)を選定する。※バンテアイミエンチェイ州は11月に申請し,受理された。

役場や教育事務所への活動申請

<8月~9月>

学校へ通っていない子どもたちを対象としたMRE活動を実施。実施した地区の村の数及び子どもの数は以下の通り。ただし,この中には実際は学校へ通っている子も少なからず含まれている(詳細は不明)。

・バッタンバン州ラタナックモンドル郡;5村170人

・バッタンバン州コックロロ-郡;4村97人

・バッタンバン州ソムロート郡;4村61人

・パイリン特別市パイリン郡;10村198人

・パイリン特別市州サラークラウ郡;5村136人

学校に通っていない子を対象としたMRE活動(写真はラタナックモンドル郡トラエン町プチエウ村)

<11月~1月>

小・中学校にてMRE活動を実施。実施した各地区の学校数及び児童・生徒数は以下の通り。

・バッタンバン州ラタナックモンドル郡;小学校4校200人,中学校1校117人

・バッタンバン州コックロロ-郡;小学校4校183人,中学校1校71人

・バッタンバン州ソムロート郡;小学校2校107人,中学校1校188人

・パイリン特別市パイリン郡;小学校4校340人,中学校2校157人

・パイリン特別市州サラークラウ郡;小学校4校480人,中学校1校137人

・バンテアイミエンチェイ州オーチュラウ郡;小学校4校196人,中学校1校99人

・バンテアイミエンチェイ州マライ郡;小学校5校473人,中学校1校123人

小学校でのMRE。写真はラタナックモンドル郡プームカンダール小学校。

中学校でのMRE。写真はサラークラウ郡ソンテピアップ中学校。

<12月~2月>

人権教育用冊子500冊作成およびモニタリング調査。モニタリング調査は地雷・不発弾の危険回避などに関して,小学生用(1年生~6年生用)及び中学生用(7年生~9年生用)の2種類の問題用紙を作成してそれぞれ実施。

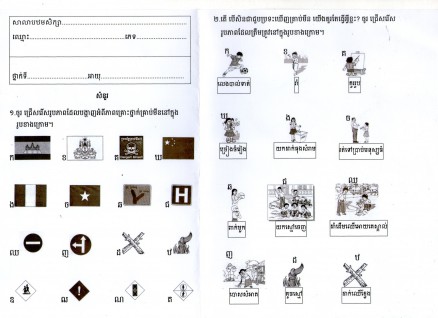

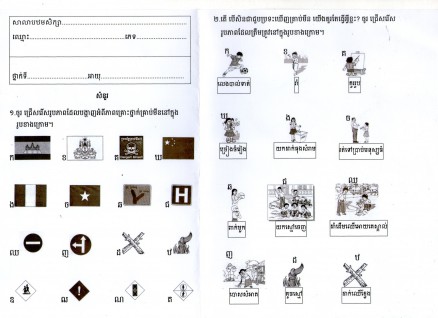

小学生用試験は以下の2問。

第1問(左側);地雷を表す記号もしくは目印を絵の中から選ぶ問題(正解は3つ)。

第2問(右側);地雷に遭遇した時の対処を絵の中から選ぶ問題(正解は3つ)。

小学生用試験用紙

■小学校27校で実施したMRE及びモニタリングの学年毎の結果

| 小学校 |

1年 |

2年 |

3年 |

4年 |

5年 |

6年 |

合計 |

| MRE受講数 |

243 |

261 |

313 |

425 |

416 |

321 |

1979 |

| モニタリング受講数 |

183 |

185 |

267 |

418 |

431 |

278 |

1762 |

| 問題1の正答率(%) |

97.8 |

95.4 |

96.1 |

96.2 |

94.6 |

97.1 |

97.0 |

| 問題2の正答率(%) |

93.9 |

76.3 |

93.6 |

87.3 |

85.7 |

93.8 |

89.3 |

2問とも基本的な知識を問うものであり,全員が正解すべき問題である。結果を見る限り概ね出来ているものと見なせる。第2問はやや正解率が下がっているが,地雷に遭遇した時の対処として,「周辺の草取りをする」「周辺の掃除をする」「目印になる木を植える」「ゴミ箱に捨てる」などの選択肢を選んだ児童がある程度いたことによる。「歌う」「踊る」「絵を描く」を選んだものもいたがそれらはそもそも問題を理解していないと考えられる。

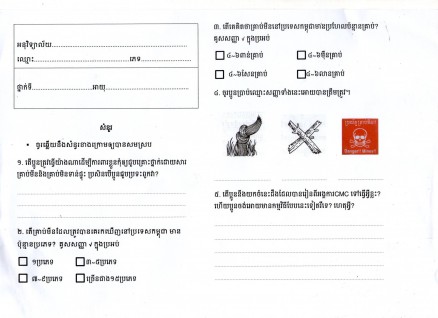

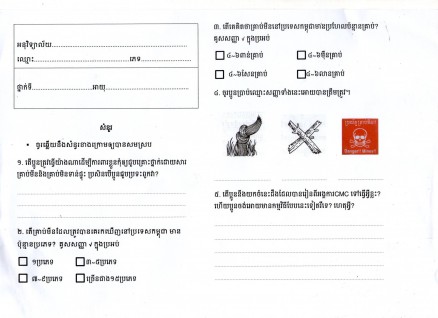

中学生用試験は以下の5問。

第1問(左中);地雷・不発弾に遭遇した時の対処を問うもの(記述回答)。

第2問(左下);カンボジアに存在する地雷の種類数を問うもの(4つの中から選択)。

第3問(右上);第3問はカンボジア国内に敷設されている地雷の数(推定値)を問うもの(4つの中から選択)。

第4問(右中);地雷を表す3つの目印もしくは記号の名称を問うもの(記述)。

第5問(右下);今回MREを受講した感想。

中学生用試験用紙。

■中学校8校で実施したMRE及びモニタリングの学年毎の結果(第1問と第5問は省略。)

| 中学校 |

1年 |

2年 |

3年 |

合計 |

| MRE受講数 |

384 |

310 |

198 |

892 |

| モニタリング受講数 |

375 |

276 |

195 |

846 |

| 質問2正答率(%) |

90.7 |

84.4 |

89.7 |

88.4 |

| 質問3正答率(%) |

62.9 |

80.4 |

82.1 |

73.0 |

| 質問4-1正答率(%) |

98.4 |

98.9 |

97.9 |

98.7 |

| 質問4-2正答率(%) |

98.9 |

98.6 |

97.9 |

98.6 |

| 質問4-3正答率(%) |

98.9 |

98.2 |

97.4 |

98.3 |

中学生へはやや踏み込んだ問題を用意したが,ここでも概ね出来ていた。ただし,地雷被害を防ぐための知識を問うのが趣旨であり,よほどひどいものでない限り(何が言いたいかこちらが読み取れれば)誤字脱字等は大目に見て正解とした。

・事業結果についての評価(所感、および反省点など)

子どもたちに地雷・不発弾の危険性を啓蒙するという目的のもと,対象地区において小学校27校,中学校8校で延べ2800人以上(8~9月の学校へ行っていない子どもを対象としたMREを含めれば延べ3000人以上)の子どもに対して無事にMREを実施できました。また村長や学校の校長,クラス担当の先生など子どもを指導する立場の人にも活動を理解してもらい,協力してもらえたことは,今回のMRE事業が一過性のものに終わらないようにするためにも良かったといえます。ただしクラス担当の先生が皆立ち会ってくれたわけではなく,そこは反省点となります。

担任の先生も前に出て説明を加えてくれています。写真はコックロロー郡プレアポ小学校。

またアンケート調査から子どもを取り巻く環境が一部ではありますが見えたことも今後の対策に繋がります。以下にアンケート調査結果を示します。括弧内は各学年での割合(地雷もしくは不発弾を見たことがある児童・生徒数÷児童・生徒数)です。

|

小学校全27校 |

中学校全8校 |

| 学年 |

1年 |

2年 |

3年 |

4年 |

5年 |

6年 |

7年 |

8年 |

9年 |

| 児童・生徒数 |

243 |

263 |

311 |

425 |

416 |

321 |

384 |

310 |

198 |

| 地雷を見たことがある児童・生徒数 |

31

(13%) |

59

(22%) |

119

(38%) |

184

(43%) |

219

(53%) |

176

(55%) |

213

(55%) |

211

(68%) |

102

(52%) |

| 不発弾を見たことがある児童・生徒数 |

46

(19%) |

68

(26%) |

94

(30%) |

165

(39%) |

211

(51%) |

135

(42%) |

195

(51%) |

187

(60%) |

96

(48%) |

この調査はMRE実施時に子どもたちにアンケート用紙を配り,各自記入してもらったものです(小学1,2年生の多くはまだ字が書けないのでMREスタッフや先生が代筆しました)。子どもたちのほとんどがこのようなアンケート調査に慣れていない中,MREスタッフが丁寧に巡回指導を行って子どもに記入させましたが,正確にこちらの意図を理解していない子どもも少なからずいました。従って,数値自体は正確性を欠いていると言わざるを得ません。それでも実態を探る上で大いに参考になりました。実際,アンケート調査で不発弾を見たことがあると回答した子どもに不発弾の落ちている場所を教えてもらい行ってみたことがありましたが,確かにそこには不発弾が転がっており,それも村人や子どもたちが頻繁に往来するごく普通の道路わきの草陰でした。

写真中央,木の葉の間から不発弾(瓶のような形)が見えます。場所はコックロロー郡チュナルモアン町ソムラオン村

またアンケート調査を通して,情報共有や子どもたちへの意識づけもできました。地雷・不発弾撤去作業は優先順位もあり,すべての地雷・不発弾を見つけ次第一気に撤去できるものではありません。それゆえ,その存在を皆で共有することはとても大事です。子どもたちには改めて「身近に存在するその物体が危険なものである」ということと「危険な爆発物が身近に存在する」ことを意識させることができました。

地雷を見たことがある子たちに自分が見たという地雷を一斉に指さしてもらった。多くの子が地雷及び不発弾を見た経験を持ち,なおかつその種類も様々あるようだ。写真はコックロロー郡ソムラオン小学校。

・本事業の中長期展望(計画)

地雷撤去機関による地雷・不発弾の撤去は着実に進んでおり,地雷事故件数は年々減少しています。また,住民の地雷・不発弾に対する危機意識もかなり進んでおり,一時期の悲惨な状況からは大幅に改善してきています。しかし,地雷・不発弾事故が無くなったわけではなく,いまだに事故は発生しています。撤去されていない地雷・不発弾はまだ相当数残っており(400万~600万と言われている),事故の危険性がなくなったとは到底言えません。実際,かなりの数の子どもが地雷もしくは不発弾を見たことがあると証言していることからも,地域住民にとっては地雷・不発弾は身近な存在であり,常にその意識を持って生活する必要があります。

下表はカンボジア地雷/不発弾被害者情報センターが月ごとに公表している地雷・不発弾被害者数(http://www.cmaa.gov.kh/e_library.php?catid=12)をMRE対象地区における年度別地雷・不発弾被害者数としてまとめたものです。一時的な増加はあるものの年々着実に減少しているのが分かります。しかし,MRE事業を実施した今年度についてみてみると,残念なことに6歳から18歳まで(カンボジアにおける学齢期の子ども)の被害者数はMREを実施した今年度は昨年度の9人から13人に増加しています。しかもこの中には興味本位で不発弾を触った(叩いた)ために死亡したケースも含まれます。事故に遭った13人は今回のMREは受講していなかったようですが,それでも啓蒙活動を行っているすぐ近くの地域で子どもが事故に遭ったという事実は重く受け止めなければなりません。我々としては,啓蒙活動を続けることで状況の改善は図っていくほかありません。

表.年度別地雷・不発弾被害者数

| 年度 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

| 全国の被害者数 |

630 |

411 |

340 |

272 |

229 |

285 |

223 |

147 |

133 |

| MRE対象地区の被害者数 |

204 |

95 |

76 |

109 |

40 |

73 |

47 |

52 |

36 |

| MRE対象地区のこども被害者数(6~18歳) |

36 |

19 |

26 |

34 |

10 |

14 |

13 |

9 |

13 |

※今回のMRE事業に合わせて,日本の年度でまとめています。例えば,2013年度は2013年4月から2014年3月まで。

ほとんどの子どもは家族や先生から何らかの形で地雷や不発弾の話を聞いており,知識としては持っています。特に小学校3年生と5年生の社会科の学習の中で,「地雷」について扱われている単元があり,それが「地雷」について学ぶ貴重な機会となっています。しかし,これは防災訓練のように適切な対処方法を学ぶというレベルではありません。日本の学校が定期的に防災訓練を行うように,カンボジアも定期的に注意喚起と防災対策を目的として,MREを実施することが望ましいように思いますが,カンボジアの学校現場においては,教師個人がいろいろと話して聞かせるということはあったとしても,学校としてそのような活動を行うことはありません(教育省の鶴の一声で突然始まるということは可能性としてあり得ますが)。それ故に,MREのような課外活動はCMACなどの地雷撤去機関やNGOがその役を担うことになるわけです。

またこのMRE活動の中では,危険回避教育と併せて,地雷被害者への偏見や差別をなくすための人権教育の要素も盛り込んでいますが,さらに踏み込んで平和教育にもつなげていけたらとも考えています。世界有数の地雷被害国としての教訓をもとに,問題を風化させることなく,同じ過ちを繰り返さないという思いを子どもたちに持ってもらい,それが脈々と受け継がれるような環境作りをこの事業の中で目指していきたいところです。今回,CMCは初めてMREを独自に実施しましたが,回数を重ねるごとに修正を加え改善していき,MREの一つのモデルができつつあります。今年度も引き続きこのMRE事業を行うことになっており,昨年度の反省を生かしながらより充実したMRE事業を展開できればと考えております。

文責:曽田実

2014年5月27日更新

現地インターンレポート(3)

5月17日(土)

こんにちは、現地インターンの倉持です。現地インターンレポート第3回目、そして最終回になります。

今週は、主に3つの仕事がありました。一つ目は、地雷・不発弾被害者統計データ(カンボジア政府が公表しているデータ)から、CMCの活動対象地域を抽出した表の作成です。スタディツアーの時には、地雷・不発弾事故が頻繁に起きているという印象を持ちました。しかし、実際にデータを見てみると地域差はありますが、年間数件程度とそこまで被害が多いわけではないということがわかりました。また、被害者の中には地雷・不発弾危険回避教育(MRE)を受けたにも関わらず、被害に遭ってしまった人がいました。この事実はMREの在り方を問う、とても興味深いものとなりました。

二つ目は、MREのモニタリング調査で行なったテスト結果の集計です。小学校・中学校ともに、どの学年も正答率は高く、危険回避に関する知識の定着がうかがえました。モニタリング調査を通して、小学校低学年では自分の名前が書けない、テストの意味を理解しきれていない、どの学年にも共通している事としては、みんなで一緒に問題を解く(いわゆるカンニング)ため間違えるところが一緒、授業の開始時間があいまい等、カンボジアの教育に関してさまざまな問題も見えてきました。

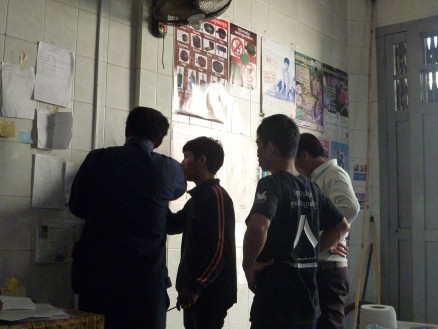

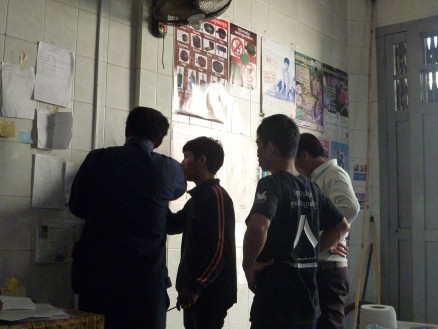

テストをしている様子

そして三つ目は、スタッフ3名(ラブットさん、ダラーさん、ウクさん)のお宅訪問。今週は、祝日が多くスタッフはお休みで家にいるため突撃!お宅訪問をすることになりました。旅行やインターンでカンボジアに来ていても一般家庭をみる機会は中々ないので、貴重な体験となりました。スタッフのラブットさんの家を訪問した際、お父さんにカンボジア人っぽいと言われました。別の場所でもカンボジア人?と聞かれることが何度かありました。カンボジア人に、カンボジア人か?と言われるのはなぜでしょう?肌が焼けて黒いから?醸し出す雰囲気?骨格?理由が何にせよ、カンボジア人と間違われるという事は、カンボジアにとけ込めているという事にしておきます。

畑に行ってマンゴーを採ってきてくれたラブットさん、美味しくいただきました

驚いたことシリーズ第三弾!!とある週末。仕事がお休みなので、朝ゆっくり起きようと思っていたのですが、大音量の音楽で朝6時頃に目が覚めました。2、3時間経っても鳴り止まないので外に出て音源がどこなのか確かめることにしました。ホテルの外に出てみると、目の前に着飾った人たちの大名行列。みんな手に何か持っていて、中には楽器を演奏しながら歩く人までいます。ホテルのスタッフに尋ねると、「あれは、結婚式をしているのだよ。」と教えてもらいました。日本の結婚式とは雰囲気が違うのかな?それにしても、一日中大音量の音楽は…。機会があれば一度、カンボジアの結婚式に出てみたいものです。

宿泊しているホテルの目の前に大名行列が

テントの中に次々と人が吸い込まれていきます

もう一つは、アイスコーヒー。一見普通の?日本でもよく見るアイスコーヒーですが、添えてあるものに注目です。ストローはまだわかりますが、なぜかスプーンが…。かき混ぜるならストローで十分、氷でも食べるのかな?と思いながら一口飲んでみました。『ジャリ』という舌触り。大量の砂糖が沈んでいました。カンボジアでは砂糖入りがスタンダードだそうで、大量の砂糖を溶かすためのスプーンだったようです。それにしても溶けきらないほどの砂糖、一体どれだけ入れているのでしょうか。甘党の私としてはとっても好みの飲み物ですけどね。

氷たっぷり、砂糖たっぷりのアイスコーヒー

この他にも、まだまだ沢山驚いたことがあります。日本では見たことのない毒々しい色をした20cm以上あるトカゲ、100円均一ショップのカンボジア版2500R均一ショップ(1$=約4000R)等々、書ききれないのがとても残念です。是非、カンボジア訪問した際に自分で発見してみてください。

早いものでカンボジアに来てから一か月が経ちます。インターンを始める前は若干の不安があったものの、いざ来てしまったら一か月あっという間に過ぎていきました。現地インターンとして様々な業務に携わらせて頂いて、間近で活動を見ることが出来て、とても充実した一か月となりました。支援する側、支援される側という立場は乗り越えることが出来ませんが、寄り添うことはでき、いかに寄り添って本当に必要とされている支援が出来るかが大切という事を学ぶことが出来ました。また、現場の声を正確に本部に伝えてしっかりと活動をバックアップしてもらうことの重要性を実感しました。さらには現場での苦悩や葛藤も垣間見ることが出来て、これから国際協力に携わっていきたい身としてはとても参考になりました。クメール語ですが、いくつか単語を覚えることが出来ました。大半が料理名な気がしますが…。日本にいてテキストと向き合って勉強するよりも、カンボジアに来て実際に使っていく方のが、覚えが早いように感じます。使ってなんぼ!実戦練習が一番!ということがよくわかりました。帰国してからもクメール語勉強したいと思います。

くらもちゆうか をクメール語で

最後になりましたが、現地インターンとして学びの場を提供してくださったCMCさんに感謝しています。特に、現地事務所でサポートをしてくださった曽田さん、スタッフの皆さん、ありがとうございました。オークンチュラン!!CMCで得たことを今後に活かしていきたいと思います。

事務所にて、みんなで記念撮影

2014年5月20日更新

現地インターンレポート(2)

5月12日(金)

前回に引き続き、現地インターンの倉持がレポートします。今回は、5月5日(月)~9日(金)までの5日間分の業務報告をいたします。

5月5日(月)、スタッフのラブットさんとCMCが行っている地雷・不発弾危険回避教育のモニタリング調査のため小学校を訪問しました。モニタリング調査とは、危険回避教育の授業をしてから1~2か月後に再度訪問し、知識が定着しているかを簡単なテストでみるというものです。本来であれば、このモニタリング調査は3月までに終える予定でしたが、諸事情でこの時期に行うことになりました。しかし、学校に到着してみると休校。そのため、別の日に再度訪問することになりました。

5月6日(火)、スタッフも揃って事務作業の日。しかし開始早々、停電。電気屋さんを呼んでみてもらいましたが、すぐには直らないようです。ひとまず、スタッフと事務用品の買い出しに行き、事務所に戻ってからは限られた電力の中で、領収書の整理を行いました。

修理をする様子をスタッフも心配そうに見守っています

5月7日(水)、曽田さんとコーントライ中学校に追加書籍と清掃用具を届けに行ってきました。帰りは少し遠回りをして、ポイペト(タイからの入国ゲートがある街)を見学して、パイリン経由(タイ国境沿い)で新しく出来た工場を写真に撮り、記録しながら帰宅しました。

5月8日(木)、CMCが行っている障害者就業支援のスタッフ募集のチラシ配布のためにスタッフのダラーさんと農村巡りをしました。障害者就業支援とは、障害を負ってしまって農村での就業が難しい人たちに、パソコンを使って画像の切り抜き作業をしてもらうというものです。いざ、村長のお宅を訪問したら不在で、村を探しまわったり、途中でタイヤがパンクしたり、ぬかるんだ道のためバイクを降りて歩いたりと、ハプニングが多々ありましたが、すべて含めてよい経験になりました。

村長にポスターを渡して説明をするダラーさん(右)

5月9日(金)、ラブットさんと月曜に訪問した学校に再訪問。この日は授業があり、3クラス分調査することが出来ました。テストは回収して後日集計をするそうです。午後には、障害者支援の面接に来た方がフォトショップを使って画像切り抜きの練習をしてみるところ、書類を書くところを見学させてもらいました。

生徒たちに説明をするラブットさん

ここで、業務外ではありますが、バッタンバンに来たらこれは体験すべき!というものを紹介したいと思います。その名は『バンブートレイン』。バッタンバンに線路は通っているものの、バス、トゥクトゥク、バイク等の交通手段が発達したため、現在、電車は走っていません。いまは使われていない線路に、床が竹でできたトロッコに小型エンジンをつけた乗り物を走らせています。乗ってみると、草木の中を駆け抜けて行き、とっても心地良い。線路の継ぎ目がずれているのでガッタン、ゴットンとすごい振動が来ます。行きは快晴の中を走っていきましたが、帰りはスコールに遭ってしまいずぶ濡れになりました。全部含め、いとをかし。

ラブットさんとバンブートレインに乗って記念撮影

どこまでも続いていそうな線路

そして今回も前回同様に、驚いたことシリーズ(勝手に命名)を2つ紹介したいと思います。まずは、これ。見たときの衝撃といったら、もう…。これは、コンテオトリン(日本語でタガメ)。カンボジアでは、コオロギやクモ、ヘビ、タガメなど虫を食べる習慣があり、メジャーなおやつになっているそうです。日本でも、イナゴの佃煮を食べる習慣はありますが、ちょっと食べるのに勇気が必要。私は勇気が無くて食べていません。胃腸に自信があり、勇気がある人は是非カンボジアの食文化に触れてみてください。

コンテオトリン、素揚げなので見た目はそのまま。今にも動き出しそう…

ふたつ目は、動物。カンボジアでは犬・猫・ニワトリ・牛をよく見かけます。その中でもニワトリに注目。私は日本で、ニワトリとヒヨコは見たことがありましたが、その間の成長過程を見たことがありませんでした。カンボジアで初めてニワトリとヒヨコの間の生物を見ることができました。カンボジアでは、車やバイクが凄いスピードで行き来する道を平然と横切る牛、食事をしていると足元にすり寄ってくる猫、道端でお昼寝をしている犬、日常生活の中でたくさんの生き物を見ることが出来ます。

動きが早いので撮るのが大変

早いもので、カンボジアに来て2週間。今週は、バイク移動が多かったです。最初は怖くて、両手でがっちり力を入れて摑まって乗っていたので身体のあらゆるところが痛くなってしまっていたのですが、この1週間でだいぶ慣れました。田舎道(アスファルト整備されていないデコボコ道)も、楽しんで乗っています。むしろ、田舎道の方がアトラクションのようで楽しいかも?と思うようになった今日この頃。

時にはこんな道を進まなければ行けないことも

インターンも折り返し、事務作業や外回りをしてようやくCMCの活動全体を把握出来てきました。クメール語は挨拶適度しか出来ないのでスタッフとの外回りの際など、コミュニケーションに、やや?だいぶ?問題はあるけれど、なんとなく雰囲気とジェスチャーで…。クメール語、帰国するまでにボキャブラリーを増やせればと思います。

2014年5月12日更新